防衛省の「宇宙領域防衛指針」とは?―その意義と課題を読み解く

宇宙の安全保障利用を巡る展開

日本における宇宙開発は、長らく科学・探査などの民生宇宙分野に偏重してきた。1969年の国会決議において、宇宙開発利用は「平和の目的に限り」これを行うこととするとされ、これにより、宇宙の軍事利用が厳しく制限されたためであった[3]。2008年の宇宙基本法の成立によって、安全保障目的での宇宙利用が法律上可能となり、防衛省(庁)・自衛隊が宇宙システムを開発、運用及び保有できるようになった。しかし、戦後長らく宇宙の安全保障利用を厳しく制限してきた代償は大きかった。すなわち、2008年当時の防衛省・自衛隊には、宇宙開発にかかわる人材、知識、予算が欠如していた上に、防衛政策上の「宇宙」の位置づけも不明瞭であった。

このような状況を転換し、防衛省・自衛隊による宇宙の安全保障利用を本格化させる契機となったのが、2018年の「防衛計画の大綱」であった。同大綱は「多次元統合防衛力」の構築を掲げ、その実現のために宇宙・サイバー・電磁波の領域での能力構築が必要であることを訴えた[4]。また、同大綱に従い、2020年には自衛隊初の宇宙専門部隊として「宇宙作戦隊」が発足した。さらに、2022年に決定された「国家安全保障戦略」は宇宙領域の重要性を再確認するとともに、翌年には宇宙安全保障分野の課題と政策を具体化することを目的として、宇宙開発戦略本部にて「宇宙安全保障構想」が決定された[5]。

宇宙領域防衛指針の概要

このように日本の防衛政策における宇宙領域の重要性は、政府全体の政策文書において繰り返し確認されてきたところであるが、今回の「宇宙領域防衛指針」は、防衛省として宇宙領域における政策及び取り組みを体系的に整理した初の政策文書となる。ロシア・ウクライナ戦争においても宇宙領域の安全保障上の重要性が改めて浮き彫りとなる中で、防衛省としての指針が示された意義は極めて大きい。

指針は、中国やロシアの宇宙にかかわる活動を例示しつつ、「宇宙の戦闘領域化が進展し、宇宙空間における脅威とリスクが拡大している」との認識を示すとともに、「防衛省・自衛隊として、宇宙領域における防衛能力を早急に強化し、オールドメインにおける能力を増幅するとともに、いかなる状況においても宇宙空間の利用を確保することを目指していく」との政策目標を掲げている。

その実現のため、指針は以下の4つのアプローチを打ち出した上で、各アプローチにおける具体的な取組みを記載している(以下の具体例はあくまで一例として記載)。

(1) 迅速かつ的確な戦況把握

具体例:移動目標をリアルタイム探知・追尾する能力の構築

(2) 作戦の基盤となる衛星通信の確保

具体例:多層的で抗たん性の高い通信衛星ネットワークの構築

(3) 機能保証(Mission Assurance)

具体例:衛星の防護に必要な能力の構築

(4) 相手方の指揮統制・情報通信等の妨げ

具体例:記載なし

なお、個別具体的な取組みとして記載された事項の多くは既存の事業であり、それらの位置づけを指針の中で整理したことに意義があろう。

指針の特徴

第一に、指針は「防衛省・自衛隊の宇宙領域における防衛能力強化を通じて、国家安全保障戦略等で示された我が国の防衛力の抜本的強化の実現につなげていく」と明記し、宇宙領域での防衛力強化と、国家安全保障戦略をはじめとする戦略3文書が掲げる防衛力強化とを、明示的かつ論理的に接続した。この点が指針の最大の特徴と言えよう。戦略3文書では、「スタンド・オフ防衛能力」や「統合防空ミサイル防衛能力」など、日本の防衛力強化に必要な機能・能力が示されているが、指針はそれらを実現する上で、宇宙領域における能力構築が不可欠であることを明確にしている。

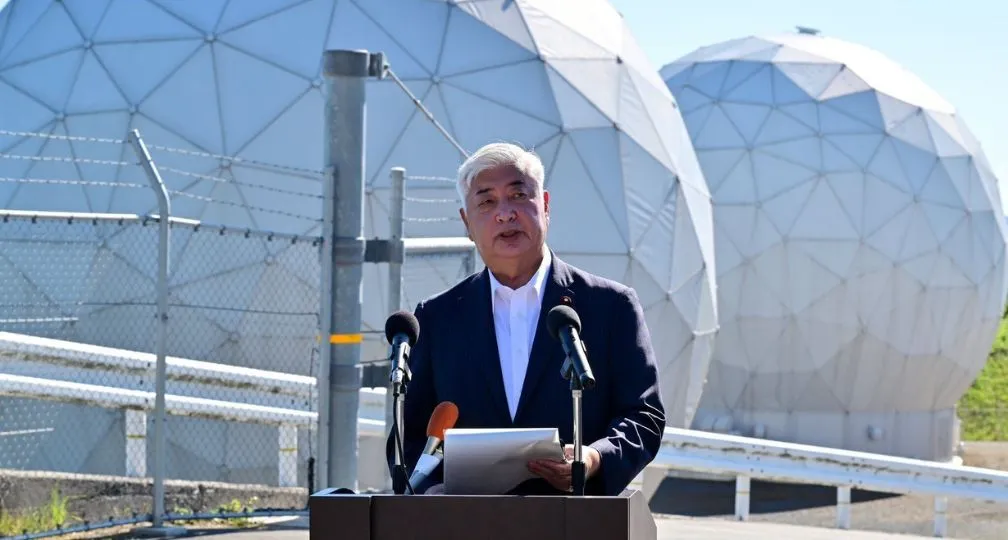

第二に、指針では商業宇宙サービスの活用が繰り返し強調されている。中谷防衛相が説明したように、政府としてのニーズを産業界に示すことで、産業界にとっての「予見可能性」を向上させる意図があると言える。日本の宇宙産業は通信衛星分野を除けば依然として政府需要なしでは成り立たないこと、また活発かつ強靭な宇宙産業の確立が日本の防衛宇宙能力の基盤となることを考えれば、これは妥当な方向性と言えよう。

第三に、宇宙システムの「機能保証」のための防衛省・自衛隊の取組みとして、宇宙領域の状況把握に加え、宇宙システムのサイバーセキュリティ対策及び衛星防護能力の構築等が加わった。機能保証の必要性は長年議論されてきたもので、内閣府の宇宙政策委員会は、「宇宙に係る脅威・リスクが顕在化した状況においても、脅威・リスクの探知・回避、システム自体の抗たん性強化、早期の機能回復等により、継続的かつ安定的に当該システムの目的を達成する能力の保証」と定義している[6]。

4点目として、敵国の指揮統制・情報通信等に対する妨害能力については、それを強化すると謳われているものの、具体的な取組みが記載されていないこと自体も特徴と言えよう。宇宙システムに対する攻撃能力については、例えば米軍においても特に機微な情報として取り扱われるため、具体的な能力として開示されている情報は少ない[7]。2022年12月に決定された「防衛力整備計画」においては、「宇宙領域への対応として、相手方の指揮統制・情報通信等を妨げる能力を更に強化する」と記載されていることから、防衛省・自衛隊においても何かしらの対宇宙能力の開発がなされているものの、具体的な取組みとしては開示しないと判断されているものと推察される[8]。

今後の課題

もっとも、今後に向けての課題も残る。ここでは3点指摘をしたい。第一に、指針は「政策の方向性」と「必要な取組み」を示したものの、両者を具体的につなぐ「運用構想」には踏み込んでいない。すなわち、我が国の防衛力強化のためには、宇宙能力をどう活用するか、言い換えれば、地上と宇宙の戦力をどのように作戦運用上連携させ、防衛力の向上につなげていくのかが重要であり、そのための具体的なビジョンの策定及び提示が今後求められよう。

第二に、指針は各種の取組みを政策的な位置づける枠組みを与えたが、適切な優先順位付けも必要であろう。防衛省全体の予算は増加しているとはいえ、様々なリソースの制約がある中で、全ての事業を最優先事項として進めていくのは現実的ではない。例えば、衛星の防護能力を構築するといっても、現状で防衛省・自衛隊が保有する衛星は3機のみであり、まずは利用する宇宙システムを増やしていくことが先決であると考えられる。

第三に、商業宇宙サービスの活用は必要な方向性である一方、それは同時に、防衛省・自衛隊が防衛宇宙能力を運用する際、国家間の紛争エスカレーションに民間事業者が巻き込まれるリスクも伴う。防衛省・自衛隊が商業宇宙サービスを活用するにあたっては、民間企業側のリスクを管理可能な範囲に設定することが必要であろう。政府と民間事業者の役割分担やリスク管理の枠組み、責任範囲などを明確化することが急務である。

このような課題が残っているとはいえ、日本を取り巻く安全保障環境がますます厳しさを増す中で、今回の指針が、防衛省の方針として正式に採択された意義は極めて大きい。防衛省・自衛隊における宇宙領域の態勢整備は未だに発展途上であり、今回の指針はゴールではなく、あくまで通過点の1つとして、今後具体的な取組みの加速が求められる。

(Photo Credit: 防衛省ウェブサイト)

注

- [1] 防衛省「宇宙領域防衛指針」2025年7月、

https://www.mod.go.jp/j/press/news/2025/07/28a_02.pdf - [2] 防衛省「防衛大臣臨時記者会見」2025年7月28日、

https://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2025/0728a_r.html - [3] 青木節子『中国が宇宙を支配する日-宇宙安保の現代史-』新潮社、2021年、123-124頁。

- [4] 内閣官房「平成31年度以降に係る防衛計画の大綱について」2018年12月、

https://www.cas.go.jp/jp/siryou/pdf/h31boueikeikaku.pdf - [5] 内閣官房「国家安全保障戦略」2022年12月、

https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou/nss-j.pdf;

宇宙開発戦略本部「宇宙安全保障構想」2023年6月、

https://www8.cao.go.jp/space/anpo/kaitei_fy05/anpo_fy05.pdf. - [6] 内閣府宇宙政策委員会宇宙安全保障部会「宇宙システム全体の機能保証(Mission Assurance)の強化に関する基本的考え方」2017年2月16日、

https://www8.cao.go.jp/space/comittee/dai57/siryo1-1.pdf. - [7] 米国をはじめとする各国の対宇宙能力(counterspace capability)に関する公表状況については、次が詳しい。福島康仁「宇宙は軍事的に『普通』の領域とみなされ始めたのか―宇宙利用の妨害に関する取り組みの対外公表状況を手掛かりとして―」『安全保障戦略研究』第 5巻第 2号、2025年、95–114頁。

- [8] 内閣官房「防衛力整備計画」2022年12月、

https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/guideline/plan/pdf/plan.pdf

Research Fellow

Kota Umeda is a research fellow at the Institute of Geoeconomics at the International House of Japan. From 2015 to 2025, he worked at the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), where he focused on researching U.S. space policy, coordinating with other space agencies, and developing JAXA's cybersecurity policy and incident response strategies. From 2019 to 2022, Mr. Umeda served as JAXA's liaison officer in Washington, D.C., collaborating with the U.S. government, industry leaders, and various stakeholders to promote Japan-U.S. space cooperation. Prior to his career in the space sector, Mr. Umeda spent five years at the Japan Ministry of Defense, where he researched military activities surrounding Japan and contributed to the formulation of arms control and disarmament policies. He holds a Master of Laws from Kyoto University and a Bachelor's degree in Policy Studies from Kwansei Gakuin University.

View Profile-

Will Trump’s tech policies propel U.S. success against China?2025.08.08

Will Trump’s tech policies propel U.S. success against China?2025.08.08 -

The “Reciprocal” Tariffs Are Now in Effect – But for How Long?2025.08.07

The “Reciprocal” Tariffs Are Now in Effect – But for How Long?2025.08.07 -

The rift between Trump and the EU: can Italy’s Meloni become a bridge-builder?2025.08.06

The rift between Trump and the EU: can Italy’s Meloni become a bridge-builder?2025.08.06 -

Tariff Tracker: A Guide to Tariff Authorities and their Uses2025.08.06

Tariff Tracker: A Guide to Tariff Authorities and their Uses2025.08.06 -

Japan’s Upper House Election: Political Fragmentation and Growing Instability2025.07.25

Japan’s Upper House Election: Political Fragmentation and Growing Instability2025.07.25

Why the EU economy faces hard choices between Trump and China2025.07.24

Why the EU economy faces hard choices between Trump and China2025.07.24 Japan’s Upper House Election: Political Fragmentation and Growing Instability2025.07.25

Japan’s Upper House Election: Political Fragmentation and Growing Instability2025.07.25 DOGE Shock and Crisis in U.S. Credibility2025.07.14

DOGE Shock and Crisis in U.S. Credibility2025.07.14 The “Reciprocal” Tariffs Are Now in Effect – But for How Long?2025.08.07

The “Reciprocal” Tariffs Are Now in Effect – But for How Long?2025.08.07 Unchecked and unbalanced: The future of U.S. economic policymaking2025.07.07

Unchecked and unbalanced: The future of U.S. economic policymaking2025.07.07