日米間の枠組み合意:日本は対米投資の「了解覚書」にどう取り組むべきか

日米間の枠組み合意について

今年4月2日にドナルド・トランプ大統領が相互関税を発表した後、4月8日に石破茂首相は赤澤亮正経済再生担当大臣を米国との交渉を担当する閣僚として起用した。その後、赤澤大臣は、ハワード・ラトニック商務長官などと繰り返し交渉を行なった上で、7月22日にトランプ大統領と直接交渉して枠組みの合意に至った。また9月5日にトランプ大統領は「日米合意を履行する大統領令」を発令し、同日、日本政府も「2025年7月22日の日米間の枠組み合意についての共同声明」、および「日本国政府及びアメリカ合衆国政府の戦略的投資に関する了解覚書」を公表した。これら文書を読むと、日米合意は包括的な内容になっていることが改めてわかる。

まず「日米合意を履行する大統領令」では、日本の粘り強い交渉により、米国が相互関税の関税率を25%から15%に下げた。更に日本の対米輸出の主力である乗用車と自動車部品の関税率も25%から15%に引き下げた。ただ乗用車及び自動車部品の元の関税率は2.5%だったため15%に引き上げられた格好となる(トラックの関税率は元々25%だったため15%の関税率は適用されず)。

次に「共同声明」では、米国産品の追加購入の文言が並ぶ。例えば、農産品等を年間80億ドル規模、液化天然ガス(LNG)を含むエネルギーを年間70億ドル規模で追加購入することや、防衛装備品及び半導体の年間調達額を数十億ドル規模で増やすことなどである。また特筆すべきは、今後発表される予定の半導体と医薬品への関税について、他国の関税率を超えないことが明記されている点である。この原稿を執筆した9月24 日時点でこの内容が適用されると、日本はEUと同じく上限15%の関税率となるが、EUと異なり日米合意の大統領令にはこれら関税への言及がないため、今後の動向を注視する必要がある。

最後は「了解覚書」である。これは日本の対米投資5500億ドル(約83兆円)に関する文書であり、具体的には、「経済・国家安全保障上の利益を促進する」ために、半導体、医薬品、金属、重要鉱物、造船、エネルギー(パイプラインを含む)、人工知能(AI)/量子コンピューティングなどの分野に投資するというものである。

日本政府は限られた交渉期間の中で、できるだけ低い関税率で合意するために、対米投資で譲歩したことは、石破首相が「関税より投資」と発言したことからもわかる。一方で日本の対米投資の「了解覚書」を読むと、投資リスクや関税引き上げリスクが含まれており、不確実性が残る結果となっている。そのため日米間で引き続きこの不確実性を埋める努力をする必要があるが、まずは以下の「了解覚書」に含まれるリスクの内容を説明した上で、日本がどのように取り組むべきかを考えたい。

日本の対米投資に関する「了解覚書」

日本から見た場合のリスクは大きく3つあると考える。1つ目は、日本政府が対米投資のために資金を提供するが、投資案件は米大統領が選定すると明記されている点である。具体的には、米商務長官を議長とする投資委員会が大統領に投資案件を推薦し、大統領が投資案件を選定することが記載されている。この過程で、日米両国から指名される委員で構成される協議委員会が投資委員会と協議するが、その声がどこまで反映されるか不明である。またプロセス上、大統領が投資案件を選定した場合でも、日本政府は資金を拠出しないことを選択できるが、この場合、大統領は新たな関税率を課すことができることになっている。

2つ目は、各投資案件において特別目的事業体(SPV)を設立するが、このSPVの経営に関して「米国又は米国が指名する者がゼネラルパートナーとなって管理、統治する」と記載されている点である。SPVの経営に日本の声がどこまで届くのか不透明である。

3つ目は、損益分配に関する点である。本覚書の文章では、「みなし配分額に等しい合計額がそれぞれに分配されるまで、米国に50%、日本に 50%」「その後、米国に 90%、日本に 10%」分配されるとある一方で、仮にSPVが事業上の損失を出した場合、どのように損失を分配するかについて本覚書に記載がない。SPVの出資者間で損失を分配すると解釈するのが自然であるが、採算性が見えにくい大規模投資案件であればあるほど、日本企業は出資者として手を挙げにくくなる。本覚書には「日米両国間の行政上の了解であり、法的拘束力のある権利・義務を生じさせるものではない」と記載されているが、前述の関税リスクを考慮すると、日本企業がどの案件にも出資しないという選択肢があるとは考えにくい。

尚、日本政府が7月25日に公表した内容では「政府系金融機関が最大5500億ドル規模の出資・融資・融資保証を提供することを可能とする」としており、翌26日に赤澤大臣が「出資が占める割合は1%か2%になる」と述べている。本覚書には記載がないが、もし仮に米国も同じ認識でいるとしたら、日本からの資金提供のほとんどは政府系金融機関および融資保証を受けた民間金融機関による融資となり、これら融資リスクの判断も一層重要となる。

既にラトニック商務長官は、アラスカのLNG開発プロジェクトを候補案件として挙げている。この案件は投資額が大きいことや技術的な難易度が高いことなどから長年実現していない。一方で、トランプ大統領が強い関心を示していることから投資案件に選定されるか、その動向が注目されている。

日本は「了解覚書」にどう取り組むべきか

では他の国や地域はどのような状況であろうか。米EU間では8月26日に共同声明を発表し、相互関税及び自動車・自動車部品関税の関税率を15%、更には今後予定される半導体、医薬品、木材への関税について関税率を上限15%とすることを明らかにした。またEUは対米投資6000億ドル(約90兆円)を合意しているが、共同声明を読むと、「欧州企業は2028年までに米国の戦略分野に総額6000億ドルの追加投資を行う見通しである」と履行義務がない書き方となっている。

一方で、韓国政府は米国政府との交渉結果、相互関税15%、自動車関税15%、加えて半導体と医薬品への関税については他国に劣後しないことで合意したと7月31日に発表している。また対米投資は3500億ドル(約53兆円)で大枠合意するも、日本と同じ投資スキームを米国政府が求めていると報道される中で、現時点では投資スキームの合意に至っておらず、自動車関税も25%のままとなっている。

このように見ると、この前例のない投資スキームに合意しているのは、現時点で、日本だけであるが、日本政府や日本企業は米国から投資案件を提示されるのをただ待つのではなく、日米両国のためになる採算性の高い案件を積極的に提案し米国と一緒に考えていく必要があろう。この際に考慮すべきは、やはり日米両国が強みを持つような分野への投資である。例えば、本覚書での「経済・国家安全保障上の利益を促進する」7つの分野で考えると、「戦略的不可欠性」の観点から、日米の先端AI企業が参加し5000億ドル(約75兆円)を投資する「スターゲート プロジェクト」、あるいは、米英政府間でのAIを含む先端技術協定および米英企業間での2500億ポンド(約50兆円)の投資合意を参考にしつつ、日米両国が強みを持つ分野を探し出して民間企業を交えて投資するのが現実的と考える。それでも仮に採算性が見えにくい案件に投資することが政治的に避けられない場合は、十分な事前検討を行ない、スモールスタートをして、民間のノウハウを入れながらリスク管理を徹底することが必要であろう。

トランプ大統領はただ単にNoと言う相手を好まず、逆に新たな提案をする者には、その提案が興味深ければ採用するといった行動を取ることは良く知られることである。このため日本は官民で連携しながら、米国との間で建設的、イノベーティブな考えを出し合って協議を進めていくべきである。もちろん逆に日米双方にとって良くないことは、代案を提示し、米国を説得することも忘れてはいけない。前例のない投資スキームに合意している日本との関係を強めることは米国の国益にも沿うためである。

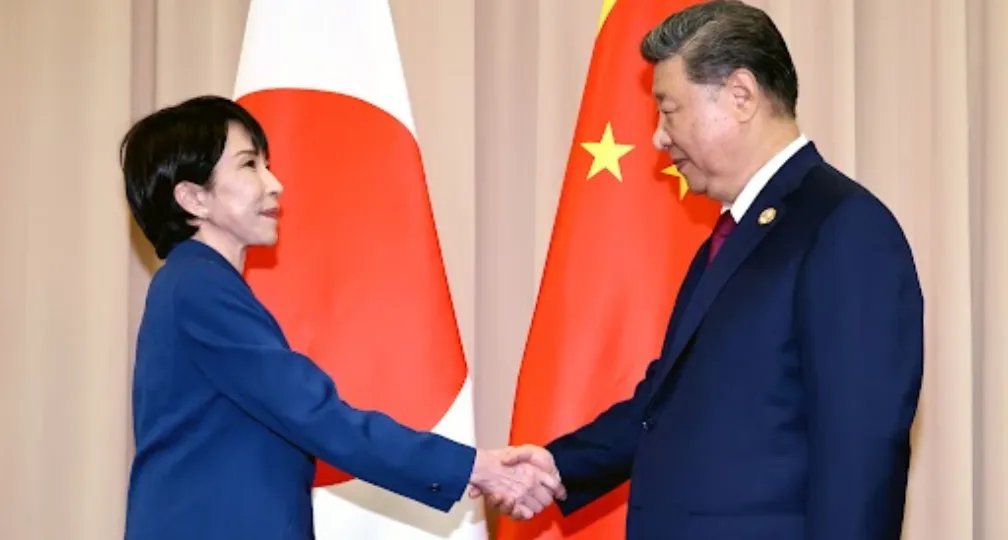

(Molly Riley/White House/ZUMA Press Wire/Getty Images)

Visiting Senior Research Fellow

Satoshi Yamada has been a visiting senior research fellow at the Institute of Geoeconomics (IOG) since 2022. He has over 25 years’ experience in the Japanese private sector. From 2018 to 2022, Mr. Yamada was stationed in Washington, D.C., where he worked to establish a government relations and public policy team. During that time, he also worked with U.S. industry associations and think tanks engaging the U.S. government (both the Trump and Biden administrations) and the Congress. Prior to 2018, he worked on various social infrastructure projects in emerging economy countries, collaborating with multilateral development banks and development aid agencies. He holds an MBA from the Sloan School of Management at the Massachusetts Institute of Technology, and also studied at The Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University.

View Profile-

Japan’s Sea Lanes and U.S. LNG: Towards Diversification and Stabilization of the Maritime Transportation Routes2026.02.24

Japan’s Sea Lanes and U.S. LNG: Towards Diversification and Stabilization of the Maritime Transportation Routes2026.02.24 -

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 -

What Takaichi’s Snap Election Landslide Means for Japan’s Defense and Fiscal Policy2026.02.13

What Takaichi’s Snap Election Landslide Means for Japan’s Defense and Fiscal Policy2026.02.13 -

Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12

Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12 -

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29

When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07

Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09