トランプ vs. 大学―イノベーションエコシステムの再構築は可能か―

トランプの大学攻撃―短期的な三つの潮流―

トランプ政権による大学への攻撃は、いくつかの政治的な背景が合流して生じたものである。第一に、直接的な原因のひとつとして、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃が実施された際、全米の大学でこれを非人道的な行為として批判する声が高まったことが挙げられる。トランプは大学の反応を「反ユダヤ主義」の表れであると非難し、学生運動を抑え込むために主要大学に対する攻撃を繰り返してきた。こうした動きが、とりわけDEI(多様性・公平性・包括性)の「温床」としての大学を敵視する姿勢とも合流し、政権が大学に対して敵対的な態度をとる一因となってきた。

第二に、政府効率化を目指すトランプ政権のスタンスがDEI関連研究を制限する動きと結びつき、大学に対する財政圧力を正当化する根拠として用いられるようになったことである。中東情勢とはかかわりなく、第二次トランプ政権は発足直後に国内研究機関で数千人の職員を解雇し、研究助成を削減する方針を明らかにした。実際に米国立衛生研究所(NIH)や全米科学財団(NSF)が拠出していた研究助成は大規模に削減され、大学を含む米国の研究機関は業務遂行能力に大きな問題を抱えるようになっている。

第三に、対中戦略の文脈において米国内大学の運営が非難されている側面もある。大学と中国との関係については、第一次トランプ政権の末期から研究成果や技術に対する悪意のある外国からの関与を防止する研究インテグリティ/研究セキュリティの問題として対応が求められるようになっていたこともあり、問題自体が新しいわけではない。そうしたなか、2025年5月には国土安全保障省がハーバード大学と中国とのつながりを指摘し、外国人留学生の入学資格をはく奪する根拠のひとつとして提示した。ただし、このようなロジックが大学攻撃と結びつけられるようになったのは、政府の効率化志向やイスラエルの問題、DEIの廃止といった主張があらわれたタイミングと比べるとやや遅く、後付けの主張のようにも見える。

長期的な潮流としてのイデオロギー摩擦

第四に、より長期的には、トランプ政権ないし共和党の反知性主義的なイデオロギーの影響が指摘されることもある。元来、歴代の共和党政権は専門知に対して懐疑的な姿勢を示してきた経緯がある。もちろん、冷戦を勝ち抜くにあたって科学研究への重点的な投資が必要だったこともあり、共和党が完全に大学と手を切ったわけではなかった。それでもトランプ政権下で大学への攻撃が加速したのは、以前から存在していた反知性主義的な政治志向が、上述したいくつかの要素をきっかけとして顕在化した結果としてみることもできそうである。

もとよりDEIの担い手として、「自由」を掲げる大学が果たしてきた役割は大きかった。また、ガザの問題に直面した大学において、人道の観点から強い反発が生じたことも確かである(言うまでもなく、諸大学は「反ユダヤ」を掲げているわけではない)。反知性主義の流れと結び付けるならば、トランプ政権が打ち出している反DEIの思想や「反ユダヤ主義」への批判は、その牙城としての役割を果たしてきた大学という「権力」への批判でもあり、これまでに米国をかたちづくってきた権力構造を再構築しようとする試みのようにも見える。このような動きが知性主義的な権力構造を批判する世論(とりわけトランプ支持層)の広がりによって裏づけられたものでもあるとすれば、問題は短期的には解決しないかもしれない。

大学の抵抗と停滞するイノベーションエコシステム

2025年3月に発出された米国大学教授協会(AAUP)の声明は、トランプ大統領の措置を学問に対する攻撃と断じ、実際に多くの大学が抵抗の姿勢を示してきた。一方、最近になってコロンビア大学とトランプ政権との間に「和解」が成立したことが報じられており、政権と個々の大学との間に「ディール」が発生していることも伺える。とりわけ象徴的な例として繰り返し報道されてきたハーバード大学の抵抗にも、5億ドルの支払いと引き換えに連邦政府の研究資金へのアクセスを再開するかたちで一定の区切りがつきつつある。

これらの結末が、政府の権力に対する学問の敗北を意味するのかどうかはまだ明らかではない。実際、コロンビア大学にせよ、ハーバード大学にせよ、政府が主張するような「不正行為」を大学として全面的に認めたわけではない。しかし、イノベーションエコシステムの挙動という観点から見れば、個々の大学が政権の圧力に屈したか否かはそれほど大きな問題ではない。すでにこれまで、トランプ政権はアイビーリーグの教育機関だけでなく、全米600以上の大学・カレッジに対する助成金の打ち切りを進めており、ここには多くの留学生獲得、先進技術開発のけん引役となってきた大学が多く含まれる。米航空宇宙局 (NASA)では4000人近くの退職者が予定されていることも報じられるなど、研究環境への悪影響は学術セクターにとどまらず、政府研究機関にも及んでいる。研究環境の悪化を懸念した米国の研究者が、早い段階から海外への移籍を模索しはじめたことも大きな問題である。

トランプ政権も「ゴールドスタンダードの科学の復活」を目指す大統領令などをつうじて国際的な科学競争力の涵養を試みてはいるが、いったん流出した研究者を呼び戻し、止まった研究を再開するためのコストは大きい。この問題は、トランプ政権の政治性向の問題を越えて、過去10年間にわたって米国政権が戦略的に強化してきたイノベーションエコシステムの弱体化を示唆するところまできている。

解消可能な対立なのか

トランプ政権と大学との対立は、これまで科学における優越を国際的な影響力に変換してきた米国の立ち位置を変化させるかもしれない。軍事力や産業競争力を支えてきた科学的基盤の縮小は、米国が外交上の梃子を失い、同志国間の科学協力のパターンを変化させることにもつながりうる。安定的で健全な官学関係の構築は、地経学的な観点からも不可欠の課題となっているのである。

イノベーションエコシステムの機能不全を避けるには、官学の対立を解消しなければならない。しかし、「どのようなかたちで」対立が解消されるのかということも問題である。今回の対立がトランプ大統領の個性といった短期的要因に由来するならば、時間がかかっても政権交代などをつうじて状況は元に戻るかもしれない。そうではなく、この対立が長期的に生じてきた国内のイデオロギー摩擦を反映したものであるとすれば、政治が学術セクターを制御するかたちで米国内の権力構造を変化させる可能性もある。そのような状況下においてなお大学はこれまでと同様に科学の牽引者たりうるのだろうか。

こうした米国の状況は、日本の官学関係を見る際のものさしにもなりそうである。防衛装備庁の研究助成や日本学術会議法の改正問題をめぐる論争は、日本でも政府が大学に求める役割を拡大させていくにつれ、官学の緊張関係が高まってきたことを示唆している。もちろん、米国と日本では前提となる権力構造や歴史的経緯も異なっており、単純な比較は慎むべきではあるが、公共における大学の役割の変化やそれに伴って生じる学問の自由の再定義、その背景にある社会規範の変容といった課題は似通っており、ときにそれがイデオロギー摩擦というかたちで表面化することにも共通点がある。

いずれにしても、政府、大学、またそれを取り巻く世論との間には新たなコンセンサスを形成する必要がある。その作業は容易ではないが、少なくともコミュニケーションの過程においては、政府と学術セクターが独立であることと敵対的であることを混同すべきではない。

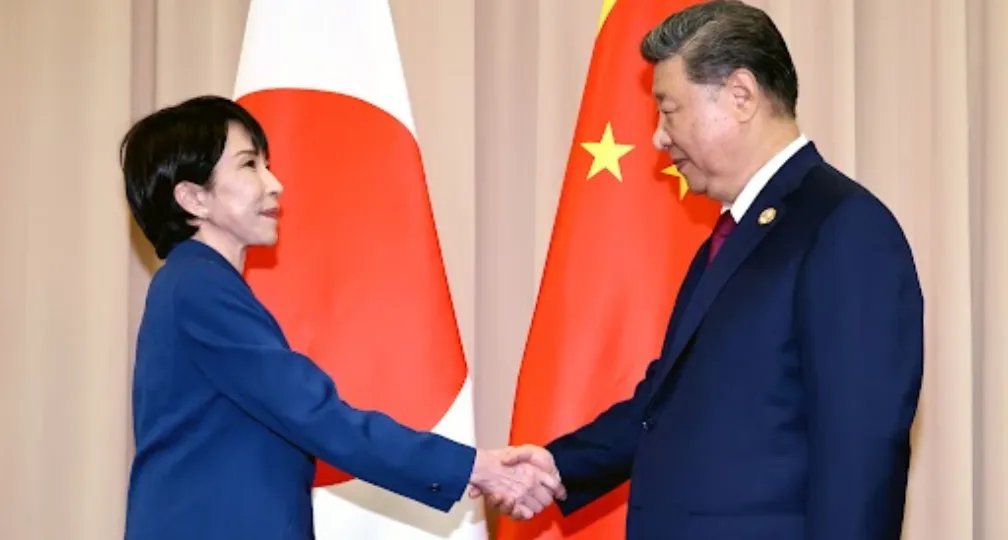

(Photo Credit: Anadolu / Getty Images)

Visiting Senior Research Fellow

SAITOU Kousuke is a professor at the Faculty of Global Studies, Sophia University, Japan. He received his Ph.D. in International Political Economy from the Graduate School of Humanities and Social Sciences, University of Tsukuba, Japan. Prior to joining Sophia University to teach international security studies, he was an associate professor at Yokohama National University, Japan. [Concurrent Position] Professor, Faculty of Global Studies, Sophia University

View Profile-

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 -

Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12

Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12 -

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09 -

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 -

Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03

Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03

Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07

Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29

When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 A Looming Crisis in U.S. Science and Technology: The Case of NASA’s Science Budget2025.10.08

A Looming Crisis in U.S. Science and Technology: The Case of NASA’s Science Budget2025.10.08 It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09

It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09