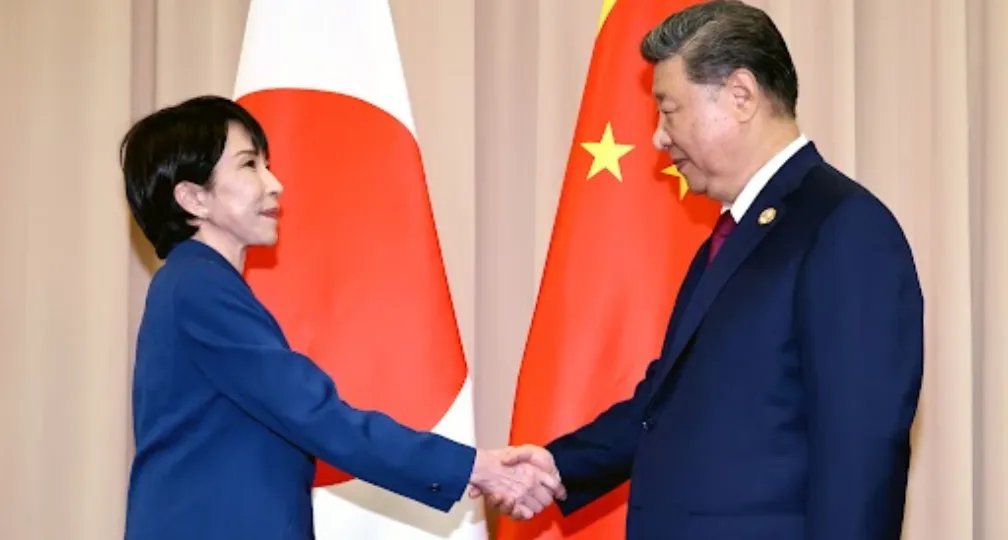

ロシア・ウクライナ戦争後、日本が果たすべき役割

日本はかつて国際秩序を壊した

鈴木 一人(以下、鈴木):過去2回にわたり、ロシア・ウクライナ戦争の性質と国連の機能、戦争の抑止と経済制裁の効力について議論してきました。最終回の今回は、まず、戦争終結後の世界で予想される国際秩序の変動の中で、日本の果たすべき役割や進むべき方向について議論したいと思います。まずは歴史家である細谷さんに伺いたいと思います。

細谷 雄一(以下、細谷):日本には1930年代に挑戦者・破壊者となって国際秩序を壊したという歴史があります。それにより、周辺諸国に大変な被害を与えてしまったのと同時に、自らも甚大な損失を被りました。その経験から、敗戦後の日本は、国際秩序を守る側、支える側として役割を果たしてきました。ですから、経験者として、国際秩序を破壊することは、非常にコストがかかるうえ、好ましくない結果をもたらすのだと、デメリットについてロシアの理解を促す。これをすることが日本の役割だと思います。

神保 謙(以下、神保):岸田首相は、「ウクライナは明日の東アジアかもしれない」と述べ、ヨーロッパの危機の問題を自分ごととして捉えるべきだと発言しています。この指摘は重要だと思います。つまり、アジアの厳しい戦略環境の中にあって、ロシア・ウクライナ戦争を教訓として、抑止力を強化し、安定的な秩序形成のために力を注ぐということに尽きます。

今回、ロシアの経済制裁に加わったのは40数カ国に過ぎません。従って、その他の多くの国々との今後の関わりも重要な課題です。いまだ終結には至っていませんが、ロシア・ウクライナ戦争を教訓として、制裁に参加しなかった国々も加えた地域の秩序やグローバルな秩序を築いていくうえで、日本が新たなガバナンスのあり方を主導するイニシアティブを発揮できればよいと思っています。

先進諸国のダブルスタンダード

鈴木:国際秩序の構築という観点からは、南北問題や過去の植民地支配の問題など、国際法や国際世論形成上のダブルスタンダードの問題に課題があります。今回のウクライナの問題に関しても、ウクライナには注目するけれど、シリアやイエメンへの関心は低いといった問題もあります。

こうしたダブルスタンダードの問題は、新しい国際秩序を形成するにあたり、どのような影響を及ぼすのでしょうか。国際正義、あるいは国際的な大義といった問題は、今回の戦争でも重要な問題となりましたが、新しい国際秩序を形成するうえで、先進国と途上国とのダブルスタンダードや、先進国が主導する国際世論の形成の是非について、どのようにお考えですか。

神保:今般、国連の安保理で日本は非常任理事国に再び選出されました。国連安保理の理事国になることは、公式会合だけでなく非公開の非公式協議を含めて、国際社会の平和と安全の維持に責任を負うことになります。安保理常任理事国との情報共有のレベルは格段に上がるため、日本としてはこの任期中に国際安全保障への働きかけを強めることができます。

他方で、安保理の議題や決議の多くは内戦や平和維持、避難民などの問題を抱える中東やアフリカの問題です。安保理理事国としての責任を果たすためにも、 日本国内で世界各地の紛争に対する関心を高める必要があります。紛争への関与のレベルを上げていくことによって、ダブルスタンダードの問題も克服できるのではないかと思います。

傷ついた正当性

細谷:冷戦後の歴史を振り返ると、1990年代以降、新自由主義やグローバル化が浸透する中で、GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)という言葉に象徴される「富の偏在」は来るところまで来てしまったと思います。本当に一握りの人たちに富が偏在しています。一方、イラク戦争では、世界最大の大国であるアメリカが国際法をねじ曲げるようなことを行ってしまいました。そのため、冷戦後の30年で、経済的な観点からも、安全保障的な観点からも、欧米主導の国際社会に対する信頼というものは大幅に低下したのだと思います。

一方、冷戦終結前後の日本は、当時、世界第2位の経済大国として、例えばODA(政府開発援助)などによるアジアやアフリカ地域への支援などで、国際社会に貢献していました。が、その後、近年少しは戻していますが、ODAを減らし続け、かつてのような形で国際社会に積極的に貢献する十分なリソースを使ってきませんでした。

そうした歴史の中で、国際社会は先進国のダブルスタンダードに反発を強めてきました。先進国は綺麗ごとを言うけれど、結局は自己利益だけを考えて行動しているのではないか、偽善じゃないのか、という反発です。私は、国際社会における正当性や正義が、この30年で大幅に傷ついてきている現実を直視しなければ、今回のロシア・ウクライナ戦争と同じようなことが繰り返されてしまうと危惧します。

今回のロシアの戦争は、先進諸国の偽善に対するあからさまなアンチテーゼに見えます。つまり、「偽善」に対する「偽悪」です。「悪いことの何が悪いんだ」と、堂々と開き直ったロシアをグローバル・サウスの諸国が、私たちが想像する以上に同調、あるいは看過している現実を、私たちは真剣に受け止めなければならないと思います。

この状況を立て直すには数十年の歳月がかかると思いますが、立て直せなければ、本当にかつて世界大戦を引き起こしたような時代になってしまいかねません。日本はそれを立て直すうえで非常に重要な位置にいますから、アジア諸国との信頼関係を回復することを含めた課題は少なくないと思います。

鈴木:ロシアを支援する国々が存在すること、西側諸国の価値観は必ずしも国際社会の価値観と一致しているわけではないことは、重要な視座だと思います。グローバル・サウスから見れば、今回の戦争は、大国間の争いでしかなく、その結果、原油や穀物の価格が高騰して、アフリカでは食糧が不足するという事態が起こっています。

それに対し、「プーチンが悪い」とロシアを糾弾すれば国際社会が喝采するかと言えば、そうではない。少なくない国が西側諸国の制裁が悪いと見ている。それを認識することが、新たな国際秩序を形成するうえでは大切な視点であり、西側諸国だけではなくグローバル・サウスの国々も含めた国際社会が納得できるような、新しい価値観や発想、アイディアを提示できるかどうかが、今後の課題となると思います。

政策オルタナティヴの緊張感

鈴木:API設立10周年記念鼎談ということですから、最後に、シンクタンクの役割についても少し議論したいと思います。ロシアにアメリカやイギリスのようなシンクタンクがあれば、状況は変わったのではないか、つまり、甘い見通しに基づいた行動は防げたのではないか。

鼎談の1回目に、日本のシンクタンクの大半は政府系のシンクタンクであることに言及しましたが、日本でアメリカやイギリス並みの、民間のシンクタンクを育てるには、何が必要でしょうか。

神保:これは政治的にはセンシティブな問題ですが、政権交代を前提とする社会はシンクタンクを必要とします。社会が政策の選択肢(オルタナティブ)を求めるからです。同じ政党による政権が長期間続くと、官僚組織との調整で多くの意思決定が完結し、多様なステークホルダーが参加する政策のダイナミズムが働きにくい傾向があります。

人々がより良い世界や、より良い日本に向けた構想力が必要だと考え、たくさんの政策の選択肢があって、それを国民が選ぶことができるような状況があれば、官僚組織以外の民間のアイディアの形成、つまりシンクタンクの役割は緊張感とリアリティを持つようになると思います。政権交代のたびに官僚の大半が入れ替わるアメリカのリボルビング・ドアのシステムのように、日本でも政権交代が起こり、健全なリボルビング・ドアを作り出すということの中で、シンクタンクが位置づけられるのが最も望ましい姿だと思います。

耳は痛いが聞きたい

細谷:シンクタンクの役割はいろいろありますが、1つは、政府にとって耳は痛いけれど聞きたくなるような政策や検証を提示することが重要と考えています。われわれ教員も、学生から褒められてばかりだと疑念を感じてしまいますし、批判されてばかりだと心が折れます。つまり、大切なのは愛のある批判です。

そのためには、日本に政策レビュー(検証)の文化を育てることが必要だと思います。政府や政策決定の中枢にいる人たちが、耳には痛いがより良い政策を作るためにはぜひ聞きたいと思うような質の高いレビューをする。無条件の賞賛でも、ためにする批判でもなく、良い政策は評価し、問題がある場合は厳しく批判し代案を示す。そのような質の高いレビューを提示することが、シンクタンクには求められると自覚しています。

鈴木:巨大な官僚組織である霞が関が最大のシンクタンクと言われている状況の中で、民間のシンクタンクの提言や主張に対しては、「絵空事」とか「現実を捉えていない」という批判を受けることもしばしばありましたが、そうではないと思います。細谷さん流に言うと「愛のある批判」、私流に言うと「建設的な意見」ということになりますが、政府の政策に対し、オルタナティヴを提示し続けることが我々の役割だと思います。

ところで、APIは7月1日に六本木にある国際文化会館と合併しました。新しい組織への期待や、APIはどのように変わっていくのかについて、お話しください。

建物が醸成するシンクタンク文化

神保:合併の話を聞いたときには大変驚きました。同時に、世界のシンクタンクの歴史に想いを巡らせるきっかけとなりました。イギリスには王立国際問題研究所「チャタムハウス」というシンクタンクがあります。その設立は第1次世界大戦後のパリ講和会議の後でした。イギリスの対外政策を世界的な規模で考えていく、という志が背景にありました。

初期のチャタムハウス躍進のきっかけは、ある慈善家によるセント・ジェイムズ・スクエアにある建物の寄贈でした。その建物の中で知的交流が活発になり、後に、今日の知的交流の基盤とも言われる「チャタムハウス・ルール」ができました。会員の発言はどこで紹介してもいいけれど、発言者名は伏せておくというルールです。このルールを確認し合うことで、活発な政策議論が生まれる文化が醸成されました。

その文化の醸成に建物が果たした役割は大きかったと思います。イギリスだけでなく、オランダなど欧米の各地に、そうした立派な土地と建物を所有するシンクタンクはたくさんあります。国際文化会館の歴史を支えてきたのも、落ち着いた佇まいの建物と優美な日本庭園です。今回の合併は、チャタムハウスのように、建物が醸成した新しいシンクタンクの文化を日本からも生み出す最大の契機となると考えています。

細谷:仕事柄、さまざまな国際会議に出席しますが、記憶には建物のイメージが強く残っています。つまり、何かを思い出すときには、建物がその何かを象徴するということがあります。その意味で、APIが国際文化会館という建物と一体となった団体と一緒になることには、象徴的な意味があると思います。

これを機に、私はコモンルームの文化を作りたいと思っています。コモンルームとは共有スペースのことですが、そこに多くの人が集まって、お茶を飲みながら自由闊達に議論する。その前提はメンバーシップです。さまざまな分野の専門家がメンバーとなって自由に意見交換する中で、相乗効果により高いレベルで議論を深めていく。そういう文化を作りたいと思うのです。そういった空間として、国際文化会館が活用されることを期待しています。

対外発信するシンクタンク

鈴木:私は、国際文化会館の発信力にも期待しています。お二人がお話しされたシンクタンクの文化は、どちらかというとイギリスやヨーロッパのイメージだと思いますが、私はアメリカのシンクタンクのイメージにも学びたいと思います。オープンで対外発信を重視する文化です。国際交流団体として70年の歴史を持つ国際文化会館は対外発信のプラットフォームとして申し分ありません。メンバーシップのコモンルームで議論を深めることは非常に大切ですが、議論するだけではもったいないので、どんどん発信していきたいと思います。その意味で、発信力のある国際文化会館との合併には大いに期待していました。

APIは合併後も、さまざまな分野の専門家と議論を交わし、政府や人々にオルタナティヴな政策や提言を提示し、それを活発に発信していきます。是非、ご期待し、見守ってください。

Director, International House of Japan

Director & Group Head, Economic Security

Kazuto Suzuki is Professor of Science and Technology Policy at the Graduate School of Public Policy at the University of Tokyo, Japan. He graduated from the Department of International Relations, Ritsumeikan University, and received his Ph.D. from Sussex European Institute, University of Sussex, England. He has worked for the Fondation pour la recherche stratégique in Paris, France as an assistant researcher, as an Associate Professor at the University of Tsukuba from 2000 to 2008, and served as Professor of International Politics at Hokkaido University until 2020. He also spent one year at the School of Public and International Affairs at Princeton University from 2012 to 2013 as a visiting researcher. He served as an expert in the Panel of Experts for Iranian Sanction Committee under the United Nations Security Council from 2013 to July 2015. He has been the President of the Japan Association of International Security and Trade. [Concurrent Position] Professor, Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo

View Profile

Group Head, Europe & Americas,

Director of Research, Asia Pacific Initiative

Director, International House of Japan

Yuichi Hosoya is professor of international politics at Keio University, Tokyo. Professor Hosoya was a member of the Advisory Board at Japan’s National Security Council (NSC) (2014-2016). He was also a member of Prime Minister’s Advisory Panel on Reconstruction of the Legal Basis for Security (2013-14), and Prime Minister’s Advisory Panel on National Security and Defense Capabilities (2013). Professor Hosoya studied international politics at Rikkyo (BA), Birmingham (MIS), and Keio (Ph.D.). He was a visiting professor and Japan Chair (2009–2010) at Sciences-Po in Paris (Institut d’Études Politiques) and a visiting fellow (Fulbright Fellow, 2008–2009) at Princeton University. [Concurrent Position] Professor, Faculty of Law, Keio University

View Profile

Managing Director (Representative Director), International House of Japan,

President, Asia Pacific Initiative

JIMBO Ken is Professor at the Faculty of Policy Management, Keio University. He served as a Special Advisor to the Minister of Defense, Japan Ministry of Defense (2020) and a Senior Advisor, The National Security Secretariat (2018-20). His main research fields are in International Security, Japan-US Security Relations, Japanese Foreign and Defense Policy, Multilateral Security in Asia-Pacific, and Regionalism in East Asia. He has been a policy advisor for various Japanese governmental commissions and research groups including for the National Security Secretariat, the Ministry of Defense and the Ministry of Foreign Affairs. His policy writings have appeared in NBR, The RAND Corporation, Stimson Center, Pacific Forum CSIS, Japan Times, Nikkei, Yomiuri, Asahi and Sankei Shimbun. [Concurrent Position] Professor, Faculty of Policy Management, Keio University

View Profile-

The Supreme Court Strikes Down the IEEPA Tariffs: What Happened and What Comes Next?2026.02.27

The Supreme Court Strikes Down the IEEPA Tariffs: What Happened and What Comes Next?2026.02.27 -

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 -

What Takaichi’s Snap Election Landslide Means for Japan’s Defense and Fiscal Policy2026.02.13

What Takaichi’s Snap Election Landslide Means for Japan’s Defense and Fiscal Policy2026.02.13 -

Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12

Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12 -

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29

When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09 Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09

Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09