地経学から見るトランプ政権の関税政策

本稿では、トランプ政権の関税政策を地経学の観点で整理するものである。トランプ政権の地経学的なパワーの使い方はどのような帰結をもたらすのか。関税政策の対象となった国々はどのような対処をしていくべきなのか。自由貿易体制が終わりを告げるとすれば、国際貿易システムはどのようなものになっていくのだろうか。それを地経学という観点で論じてみたい。

地経学的パワーとは何か

地経学的なパワーを規定するものは三つある。第一に、「戦略的自律性」、すなわち特定の国家への依存度が小さく、他国からの経済的威圧を受けても痛みを受けにくいという能力である。アメリカのように、食糧自給率は100%を超え、エネルギーも自給できる国家は自律性が高いが、製造業においては圧倒的な貿易赤字を抱えており、その意味では、他国への依存度が高く、自律性は低い。

第二に、「モノの不可欠性」である。中国のレアアースの事例にみられるように、グローバルなシェアの大きい製品を持っていれば、その製品の輸出を規制することで、他国に大きな影響を与えることができる。特定の物資で不可欠性を獲得すれば、特にそれが製造工程の上流に当たる素材や工作機械などの物資であれば、下流に当たる産業に大きな影響を与えることができる。中国がレアアースの輸出規制をすることで被る損害はわずかだが、日本やアメリカが受ける被害は甚大なものになる。地政学におけるチョークポイントはマラッカ海峡のような重要な航路上の要衝を指すが、地経学におけるチョークポイントは、不可欠性によって決まる。

第三に、「市場の不可欠性」がある。巨大な市場は、それだけで周辺国家の経済に影響を与えるが、それは多くの周辺国家が、その巨大な市場に輸出することで経済を成り立たせているからである。こうした市場の不可欠性を獲得できるのは、アメリカ、中国、そして欧州連合(EU)が挙げられる。EUは27ヶ国が単一市場を形成することで、多くの国からの輸出を引き付けるが、その際、EU市場に入るためには、EUの規制に合致した製品でなければならないとすることで、EUの環境規制や人権に関する規制を強制することができる。いわゆる「ブリュッセル効果」と言われるものは、こうした市場の不可欠性を「規制力」(遠藤乾・鈴木一人編『EUの規制力』日本経済評論社、2012年)に変えて実行しているのである。

その他にも基軸通貨としてのドルや、GAFAM(米大手IT企業5社)などが提供するクラウドサービス、さらにはGPSのような国際公共財などが不可欠性の要素(特にアメリカが保有する不可欠性)として挙げられるが、トランプ関税の問題は主にモノと市場に関わるものであるため、この二つの不可欠性を取り上げる。

市場の不可欠性をパワーにするトランプ政権

トランプ政権の関税政策の戦略は、まず、関税をかけることによって他国への依存度を減らし、国内での供給網を作り上げることで「戦略的自律性」を獲得することがある。その一つの表れが、日韓欧に対して、自動車・自動車部品関税を25%から15%に、「相互関税」も15%にする見返りとして、日本には5500億ドル、欧州には6000億ドル、韓国には3500億ドルの投資を求めたということがある。これにより、アメリカ国内へのインフラや製造業への投資を期待し、それによって他国から輸入しているモノを国内での生産に切り替えていくことを目指している。

こうした交渉が可能になるのは、アメリカが「市場の不可欠性」を持っているからである。世界貿易のうち、輸入量の約13%を占めるアメリカの市場は世界最大であり、アメリカへの輸出が国家経済の多くを占める国も少なくない。例えばメキシコのGDPの35%は貿易に依存しており、全輸出のうち、アメリカへの輸出が72%となっている。同様に、カナダの貿易依存度はGDP比28.6%であり、全輸出のうちアメリカへの輸出が77.6%となっている。「アメリカ・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」(旧北米自由貿易協定・NAFTA)という自由貿易協定があることで、両国にとってアメリカが不可欠な存在となっていることは間違いない。

これを武器にしたのが、トランプ政権の関税政策である。3月には移民取り締まり強化と依存性の高いフェンタニルと呼ばれる薬物の流入を阻止すべく、両国に25%の関税をかけた。カナダは、トランプ大統領の「カナダを51番目の州にする」という発言と相まって、トランプ批判が強まり、米国から輸入する自動車・自動車部品に25%の関税をかけるなどの対抗措置をとったが、それに対してトランプ政権はカナダの関税率を35%に上げるなどエスカレーションが起こり、結果として8月にカナダは対抗措置を取り下げざるを得なくなった。これは、地経学的パワーに勝るアメリカがカナダに対して力で勝利したことを示唆している。

アメリカが持つ市場の不可欠性を武器とした地経学的パワーの行使は、依存度が高い、地理的に近接した国々には効果があるが、地理的な距離があり、依存度が低い国には限定的な効果しかなく、むしろ反発を招くことにもなる。地経学が地理的な要素を含んでいることは、こうした事例からも明らかだろう。

トランプの関税措置に対抗する中国

市場の不可欠性をテコに、世界中の国々に関税攻勢をかけたトランプ政権は、日韓欧からは投資を、東南アジア諸国などの新興国からは市場開放を、カナダやメキシコには取り締まりの強化を獲得した。カナダやEUはトランプ政権の関税政策に対抗措置をとる姿勢を見せたが、最終的にはアメリカ市場の大きさと地経学的なパワーに押され、これらの対抗措置を実施することは出来なかった。

しかし、そのアメリカも苦戦している相手が中国である。当初、トランプ政権は中国に対して145%という、ほぼ禁輸に近い関税を全ての品目にかけると宣言したため、中国はそれに対抗する措置をとった。しかも、それは報復関税だけでなく、レアアースや重要鉱物の輸出規制強化を伴っていた。これは、アメリカが中国のレアアースなどに依存しており、それらを手に入れることが出来なければ、アメリカに甚大な影響が出るからである。

つまり、アメリカは、中国が持つ「モノの不可欠性」に対して脆弱性を抱えている。その脆弱性を狙い撃ちにした中国に対しては、アメリカも強気の交渉をすることは出来ず、第二次トランプ政権になってから対中輸出を禁じた、米エヌビディア社の「H20」という半導体の輸出再開を認めるなど、中国に譲歩せざるを得なくなっている。トランプの関税政策に対抗するためには、アメリカに対して絶対的な不可欠性を持ち、アメリカに甚大な被害を与えることが出来る能力を持つ国であれば、関税措置に対抗出来る。しかし、中国を除く他の国には、そうした不可欠性がなく、カナダやEUのように対抗措置をとることは出来ないのである。

地経学的勢力均衡の時代へ

市場の不可欠性をテコに、地経学的パワーを行使するアメリカは、世界中にそのパワーを行使し、戦いを挑んでいる。中国はそれに対して対抗措置をとり、まさに「市場の不可欠性」をテコにするアメリカと、「モノの不可欠性」で対抗する中国の争いが起きている。しかし、こうした争いを実行出来るのは、圧倒的な不可欠性を持つ国だけであり、多くの国は、そうしたパワーを持ち得ない。しかし、地経学的パワーの源泉となる三つの要素は、必ずしも固定化されたものではなく、これらのパワーに対抗し、勢力均衡状態を作ることで地経学的に安定した秩序を生み出すことは可能である。

では、日本を含む多くの国はどう対抗すれば良いのであろうか。なによりもまず、こうした地経学的パワーを行使する国々からの威圧に耐えられるだけの「戦略的自律性」を獲得する必要がある。そのためには、地経学パワーが似通った、ミドルパワーの国々との間で信頼出来るサプライチェーンのネットワークを作るなどの政策を実施していくことが求められる。次に、研究開発等を通じ、他国に存在しない技術を得て製品化することで、「モノの不可欠性」を獲得することがある。オランダにおける半導体製造装置のEUV露光機のように、極めて限られた分野であっても、圧倒的シェアをとることは不可欠性を生み出すことになり、これがEUの持つ不可欠性となっている。

さらには「市場の不可欠性」を獲得することである。巨大な市場を持つのは米中だけでなく、EUも同様であるが、EUの市場は27ヶ国の市場の集合であり、長い時間をかけて市場統合を続けてきた結果である。日本も、これまでCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)の創設に尽力するなど、複数の国家を取りまとめ、市場の不可欠性を高めてきた。こうした試みをさらに深化させ、多くの国を巻き込み、地経学的パワーを持つ国にも対抗出来るだけのパワーを持ち、地経学的な勢力均衡を目指すことが求められているのである。

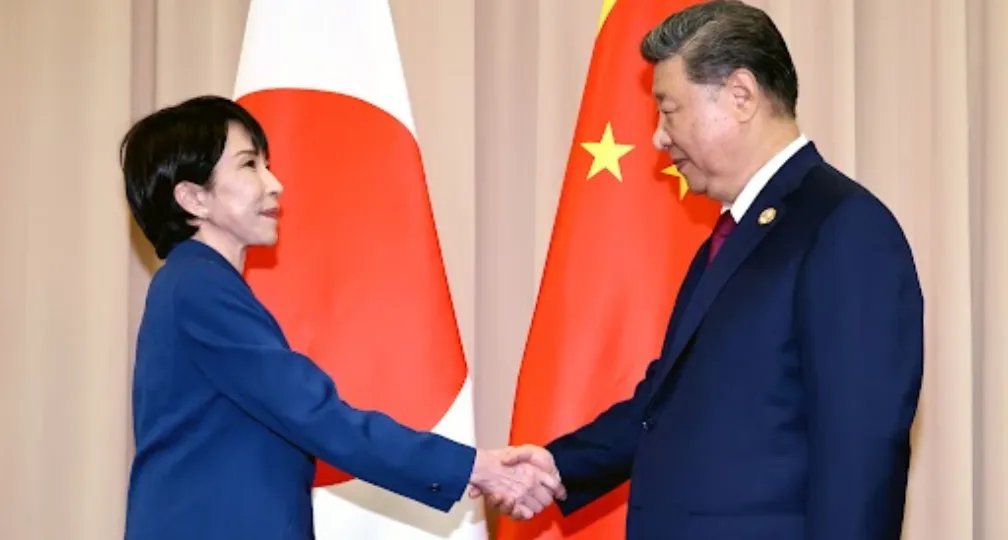

(出典:Martial Trezzini/EDA/KEYSTONE/ロイター/アフロ)

Director & Group Head, Economic Security

Kazuto Suzuki is Professor of Science and Technology Policy at the Graduate School of Public Policy at the University of Tokyo, Japan. He graduated from the Department of International Relations, Ritsumeikan University, and received his Ph.D. from Sussex European Institute, University of Sussex, England. He has worked for the Fondation pour la recherche stratégique in Paris, France as an assistant researcher, as an Associate Professor at the University of Tsukuba from 2000 to 2008, and served as Professor of International Politics at Hokkaido University until 2020. He also spent one year at the School of Public and International Affairs at Princeton University from 2012 to 2013 as a visiting researcher. He served as an expert in the Panel of Experts for Iranian Sanction Committee under the United Nations Security Council from 2013 to July 2015. He has been the President of the Japan Association of International Security and Trade. [Concurrent Position] Professor, Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo

View Profile-

Japan’s Sea Lanes and U.S. LNG: Towards Diversification and Stabilization of the Maritime Transportation Routes2026.02.24

Japan’s Sea Lanes and U.S. LNG: Towards Diversification and Stabilization of the Maritime Transportation Routes2026.02.24 -

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 -

What Takaichi’s Snap Election Landslide Means for Japan’s Defense and Fiscal Policy2026.02.13

What Takaichi’s Snap Election Landslide Means for Japan’s Defense and Fiscal Policy2026.02.13 -

Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12

Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12 -

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29

When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07

Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09