第2次トランプ政権下におけるインドの地経学的選択肢

第2次トランプ政権はアメリカ・ファーストの経済路線を一層強化し、友好国・競合国を問わず、完全にアメリカに歩調を合わせることを要求している。日本、EU、カナダ、韓国、ブラジルはいずれも関税、威嚇、外交的な圧力の対象となっている。中国への懸念を共有する民主主義国家であるインドも例外ではない。米国政府の姿勢は明白である。求めているのは、完全な服従である。

戦略的前提への衝撃

この20年間、米国の歴代政権はインドを長期的な戦略パートナーとして見てきた。その論理は明快である。インドの国土規模、民主主義体制、そして地政学的な位置づけは、中国に対する自然なカウンターバランスとなるためである。インドはこの協調関係から利益を得つつも、重視してきた戦略的自律性を維持してきた。「マルチアライメント」――すなわち(固定的な同盟関係に縛られるのではなく)米国、ロシア、欧州、グローバルサウスなどに同時に関与する戦略――はインド外交の礎となっていた。

しかし、第2次トランプ政権はこの均衡を突き崩した。穏やかな外交関係に代わり、インドは現在、競争力の弱い産業分野の開放や米国輸出業者を優遇する通商上の譲歩を公然と迫られ、さもなければ米国市場へのアクセスを失うという最後通牒に直面している。インドがパキスタンとの停戦に関して米国に政治的な功績を与えることを拒否したり、農業分野の開放に抵抗したりした際、トランプ政権の忍耐は限界に達したとされる。しかし、これらの直接的な摩擦に原因を求めるのは誤りである。トランプ大統領の政治手法は一貫して、全面的な圧力であり、インドが経験しているのは、対等な対話ではなく、服従を求める米国の包括的な戦略の一環なのである。

関税政策― ―短期的な痛みと長期的なリスク

現時点でトランプ関税がインド経済に及ぼす影響は限定的である。インドの対米輸出は国内総生産(GDP)の約2%にとどまり、その成長モデルの主軸は拡大する内需にある。これに対し、対米輸出が経済の中心を占めるベトナムのような国は、わずかな貿易摩擦でも大きな打撃を受ける。インドが関税ショックを吸収できるのは、この相対的な自律性ゆえである。

しかし、より深刻なリスクは長期的な断絶にある。米国は依然としてインドの最大の輸出先であり、技術および資本の主要な供給源でもある。米国市場へのアクセスが恒常的に制約されれば、輸出の減少にとどまらず、投資先としての魅力も低下しかねない。多国籍企業は立地を決める際、市場アクセスを重視するが、米国市場から切り離されたインドは、東南アジア諸国に比べて競争力を失う可能性がある。

歴史的記憶とレッドライン

インドが経済的な合理性よりも、圧力への屈服を拒む理由は二つある。

第一に構造的な要因である。インド経済は内需主導型であり、個人消費がGDPの約6割を占める。輸出主導型経済とは異なり、外的ショックを受けても経済が直ちに崩壊することはない。このため、グローバル市場に強く依存する国々よりも、インド政府は交渉で強い立場を維持できる。

第二に感情的な要因が挙げられる。植民地支配の記憶がいまだに鮮明に残っているのである。約200年に及ぶ英国統治は、かつて世界有数の経済だったインドを最貧国の一つへと転落させた。この歴史的な経験が、外国の指令に屈する印象を持たれることへの超党派的な拒絶感を生み出している。農業や酪農といった基幹分野、あるいはパキスタンへの政策など、国家主権に関わる領域での譲歩は国内で激しい反発を招く。

特にパキスタンに関する問題においては慎重である。インドは長年、パキスタン政府との関係を内政かつ二国間の問題とみなし、第三者の介入を拒んできた。トランプ大統領が停戦への功績を主張したり、カシミール問題に言及したりすることは、極めて神経を逆なでする行為である。いかなる政権であれ、この問題で譲歩すれば弱腰と見なされることは避けられない。

トランプ政権による発言と政策による攻勢は、インドの対応に従属ではなく、抵抗という予想外の結果を生んでいる。インドの戦略を生み出す政策コミュニティの中では、インド政府は屈しないという姿勢を明確に打ち出す動きが強まっている。政府は短期的な経済的損失を受け入れてでも、自国のレッドラインを守る構えである。これは米国との関係を断つことを意味しない。むしろ、インドが従属的な同盟国ではなく、自律した行為主体として扱われることを求めているという意思表示である。

嵐の中の航海

インドの対米対応は、「選択的な譲歩」「戦略的な忍耐」「多層化の加速」という三つの軸に整理できる。

「選択的な譲歩」とは、政治的に敏感な分野を避けつつ、限定的な譲歩に善意を示すことである。防衛装備の調達はその好例である。米国製兵器の導入はインドの防衛能力を高めると同時に、「雇用と輸出」の実績としてトランプ政権の国内政治的な利益にもつながる。エネルギー輸入ももう一つの安全弁となる。米国産エネルギーの輸入拡大は、米国内の生産者に利益をもたらしつつ、インドの中核的利害を損なわない。これらの戦術的な譲歩は、主権を維持しながら対立を避けるための計算された行動である。

「戦略的な忍耐」は、インドの展望が米大統領の一任期を超えて広がっているとの認識に基づいている。トランプ大統領の任期がいかに混乱をもたらそうとも有限であり、インドの発展軌道は数十年単位である。したがって、一時的な圧力の下で構造改革を急ぐのではなく、長期的な優先課題を堅持しながら荒波を乗り切るという考え方である。将来の米政権が、インドを戦略的パートナーとして遇する価値を再認識するという期待もある。

「多層化の加速」は最も重要な柱である。インドは日本との関係を強化し、欧州連合との通商交渉を深化させ、中国とは慎重な距離を保ちつつ、アフリカおよび中南米諸国との経済関係を拡大している。

2025年8月、モディ首相の訪日により複数の重要な合意が成立した。この訪日が上海協力機構(SCO)首脳会議の直前に設定されたことは、日本との関係を重視するインドの姿勢を示している。安倍晋三元首相が構想した(日米豪印の)クアッドは、インドと日本の戦略的な連携を最も明確に体現する枠組みである。軍事同盟ではなく、中国を牽制しつつインドの戦略的な柔軟性を維持するための多国間協力の象徴である。しかし、米国の優先順位の変化により、クアッドの先行きは不透明である。

インドの対外姿勢は、国内の改革によって下支えされる。ゆえにインド国内のインフラへの投資やビジネス環境の構造的なコスト削減の取り組みは、一層の緊急性を帯びている。

戦略的均衡

第2次トランプ政権がインドに突きつけた最大の教訓は、米国からの永続的な厚遇という幻想の終焉である。米国の戦略は、中国への対抗軸としてインドを求める段階から、米国主導の経済的な同調を迫る段階へと変化した。インドはこの取引を受け入れることはない。経済的な自立、政治文化、歴史的な記憶のいずれもが、主権を守るためには代償を払う覚悟を示している。

かつて独立の夜に、当時のジャワハルラール・ネルー首相は「我々は運命との約束を果たす」と語った。いまインドに求められているのは、成長と繁栄のみならず、外圧の前でも尊厳を守ることである。

(出典: The Washington Post/Getty Images)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

Visiting Research Fellow

Manish Sharma is an ex-investment banker, with over two decades of experience spanning academia, consulting, think tank and corporate finance. His academic journey includes research and teaching positions at renowned institutions including Jawaharlal Nehru University, University of Tokyo, London School of Economics, and Doshisha Business School. Currently, he is an associate professor of economics, at Hosei University in Tokyo. Until 2012, Dr. Sharma served as Director (M&A) in the Corporate Finance Department at Daiwa Capital Markets' Tokyo headquarters, providing strategic financial guidance to major corporations. He subsequently transitioned to full-time academia, bringing his extensive practical knowledge to universities across Asia. His other notable experiences include 13 years of radio newscasting with NHK World, and running an investment advisory. His teaching and research interests cover Indian/ASEAN markets, tech sector, corporate finance, investments, valuation, geoeconomics and day-trading. Dr. Sharma holds a Ph.D. in Financial Economics.

View Profile-

Navigating Uncertainty: India’s Quiet Strategic Moves2025.10.15

Navigating Uncertainty: India’s Quiet Strategic Moves2025.10.15 -

Trump’s Tariff Policy through a Geoeconomic Perspective2025.10.10

Trump’s Tariff Policy through a Geoeconomic Perspective2025.10.10 -

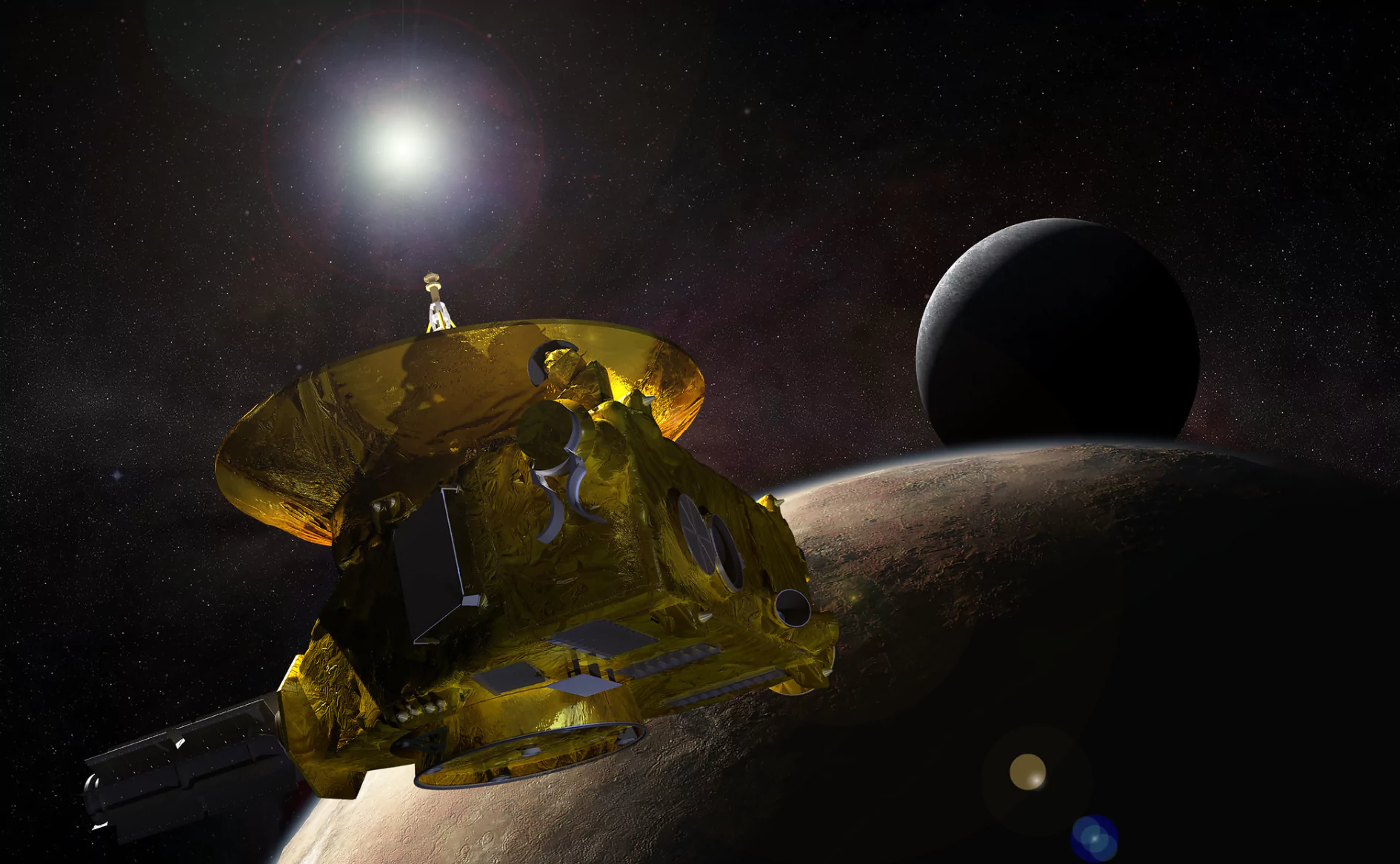

A Looming Crisis in U.S. Science and Technology: The Case of NASA’s Science Budget2025.10.08

A Looming Crisis in U.S. Science and Technology: The Case of NASA’s Science Budget2025.10.08 -

Trump and America’s tech giants: Coexistence or collaboration?2025.10.03

Trump and America’s tech giants: Coexistence or collaboration?2025.10.03 -

What Comes Next after the Supreme Court Rules on IEEPA?2025.10.02

What Comes Next after the Supreme Court Rules on IEEPA?2025.10.02

US-China Trade and the "Great Rebalancing"2025.09.19

US-China Trade and the "Great Rebalancing"2025.09.19 Event Report: Nuclear Weapons, Eighty Years After the War and the Atomic Bombings2025.09.25

Event Report: Nuclear Weapons, Eighty Years After the War and the Atomic Bombings2025.09.25 What Comes Next after the Supreme Court Rules on IEEPA?2025.10.02

What Comes Next after the Supreme Court Rules on IEEPA?2025.10.02 Trump and America’s tech giants: Coexistence or collaboration?2025.10.03

Trump and America’s tech giants: Coexistence or collaboration?2025.10.03 A Looming Crisis in U.S. Science and Technology: The Case of NASA’s Science Budget2025.10.08

A Looming Crisis in U.S. Science and Technology: The Case of NASA’s Science Budget2025.10.08