国際安全保障秩序の変局にどう向き合うか

バイデン大統領は、2023年10月20日、ハマスの襲撃に対するイスラエルの反撃を踏まえ、「我々は、我々の今日の決断がその後数十年の未来を決める瞬間という歴史的な変局点に直面している」と演説した。同年3月、モスクワを訪問した習近平国家主席はプーチン大統領に「百年変局」という言葉を使い、世界の秩序が変わる歴史的な時期が来ている認識を示し、「これを一緒に促進しよう」と伝えた(エコノミスト、2024.5.18)。いま世界は、第二次世界大戦後米国が主導して作り上げ、冷戦後、世界が前提としてきた国際秩序が中ロを中心とする現状変更勢力の深刻な挑戦を受けている過程にある。ロシアによるウクライナ侵略はその最も先鋭化した対立の発現だが、現時点において戦闘終結の道筋は見えず、その先にどのような世界秩序が姿を現すのか、想像もつかない。バイデンの言う通り、現在の決断が今後の経路を大きく左右し、その後の数十年の将来を決定する重要な局面に我々は立っている。とりわけ、むき出しの軍事力による現状変更という挑戦をどう理解し、対応すべきだろうか?

変局とは何か

ロシアによるウクライナ侵略は、主権国家による自己決定や領土の一体性、政治的独立等の国際社会の根本的原則を覆した。同時に、国連安全保障理事会を中心とする国際ガバナンスの仕組み、国連憲章や国際条約等に基づく法の支配を毀損している。また、広島、長崎で使用されて以来タブー視されてきた核兵器の実戦使用という恐怖を突きつけ、核抑止や核拡散防止体制を脅かしている。さらに、市民に対する無差別攻撃や残虐行為、子供の拉致・連れ去りなど、基本的人権が無視されている。一言でいえば、二つの大戦と45年に及ぶ冷戦を経て国際社会が漸くたどり着いた「自由で開かれた国際秩序(LIO)」が崩れようとしているのだ。

このような事態をもたらしたのは、国連安保理常任理事国(P5)であり核大国のロシアを独裁するプーチンが独善的な歴史観・国家観に基づいて犯した蛮行が引金となったことは間違いない。しかしその蛮行を歴史的な変局の動きに広げたのは、もう一つのP5であり、急速に核大国化しつつある中国の権力を一手に握る習近平がプーチンを支持し、中ロを中心とする対立軸ができたことだ。この対立軸が、反欧米という利害を共有する北朝鮮やイランを取り込み、ハンガリーやトルコのような権威主義独裁政権を共鳴させ、いわゆるグローバルサウスの機会主義的な同調を引き起こしているのである。

この中ロ軸を中心とする集団は、自由主義民主体制が信奉する価値観(情報の自由な流通等)を自国の独裁的支配体制への脅威と認識し恐れているが、それに代わる普遍的な価値観やLIOに代わる秩序を共有している訳ではない。習近平は、「新型国際関係」による「人類運命共同体」を掲げ、3つのグローバル・イニシアティブ(発展、安全保障、文明)を主張しているが、具体的な内容は不明確だ。現代版の華夷秩序と見えなくもない。極論すると、この集団は国際秩序よりも自国の利益や体制の維持を最優先に、利己的に行動する「Self First」の国々と言えよう。

このような国際社会の風潮は各国の国内政治と相互に影響しあっている。トランプ前大統領の「America First」が米国内で根強い支持を持ち、ドイツの右翼政党が欧州議会選挙で国内第二党に躍進したことは、国際社会の「変局」と無縁ではあるまい。事実、トランプも欧州の右翼政党もロシアに宥和的でウクライナへの支援を拒否している。問題は、民主主義を標榜する米国や欧州が、民主主義の手段である選挙によって国内の分断を深めていることだろう。国内政治における民主主義の劣化によって国際的に権威主義の優越が拡散しつつあるのが現状だ。

歴史的な変局とは、国際政治と国内政治が相互に連動しつつ、普遍的な価値や行動規範を信奉するものと利己的な利益を優先するものの「せめぎあい」である。

なぜ変局しつつあるのか

このような変局に至った背景には、大きく3つの要因が挙げられよう。まずは、中国の台頭による国際的なパワーバランスの変化がある。中国は、鄧小平の「改革開放」によって西側の経済システムに便乗して目覚ましい経済成長を達成する一方、「韜光養晦」の教えを守り、米国との協調路線を継続した。転機は2008年のリーマンショックを受け、胡錦涛が対外政策を見直した2009年に訪れ、尖閣諸島漁船衝突事案(2010.9.7)で顕在化したように、拡大した核心的利益を強行に主張するようになった。「東昇西降」という自信をつけた習近平は、主席就任前の2012年2月の訪米時に「新型大国関係」を主張、一貫して強大化された軍事力を背景に「広大な太平洋の両岸には、中米の二つの大国を受け入れられる十分な空間がある」と述べた。以来、太平洋の米中軍事バランスは中国優位に傾斜し続けている。

二つ目の要因は、一つ目と対象的に、既存秩序の擁護者である米国のパワーと意思の低下・劣化が顕著になったことだ。2013年に当時のオバマ大統領は、「アメリカはもはや世界の警察官ではない」と断言し、シリアの化学兵器使用という自ら引いたレッドラインへの軍事対応を躊躇した。バイデンは2021年8月末、NATO同盟国等の反対にもかかわらずアフガニスタンからの米軍撤退を強行し、ロシアのウクライナ侵攻開始の2週間前に「軍を派遣しない」と明言した。この発言がプーチンの決断に影響したことは間違いないだろう。さらにロシアの「エスカレーション抑止」という核兵器による恫喝が米国やNATOの直接介入を「抑止」している(ように見える)ことが、米国の拡大抑止の信頼性を大きく低下させた。もし米国が核の脅しに屈せず直接軍事介入していたら、ロシアの侵攻を排除できただけでなく、米国の核の傘の実効性を大きく高められたというIISSの研究者の見方は示唆的である。軍事力による横暴を許さない米国の力とその力を行使する意思の弱さが国際秩序の弛緩を招いている。

最後に、大国が相互尊重するルールの喪失がある。冷戦時代の米ソは、大量破壊兵器・技術や宇宙の軍備管理の枠組みを作り、相互に監視するルールに従ったが、米ロはその枠組みを破棄した。中国は透明性を欠いたまま米ロに並ぶ核大国になろうとしており、核管理に関する交渉を拒否している。さらに、AIや無人機等の新興技術が急速に発展し国境を越えて拡散しているが、それを管理する国際ルールは確立していない。米中は軍事技術覇権を巡る熾烈な競争を繰り広げ、そのこと自体が国際安全保障秩序の変局に繋がっている。

秩序を破壊する暴力をどう制御するのか

こうしてみると、国際安全保障秩序の変局は、「秩序を破壊する暴力」にどう向き合うかという問題に帰着する。新興国が台頭し覇権を求めて現大国と競うのは歴史の必然だが、現代の国際社会は「ツキディデスの罠」を絶対に回避しなければならない。次の罠は核戦争という形で人類を滅亡させかねないからだ。従って、まずは現在も進行する暴力を止め、大国間競争を平和的な手段に戻す必要がある。

国連憲章第7章は「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」を規定している。141か国が賛成した国連総会決議(2022.3.2)によって「侵略」と認定されたロシアの「特別軍事作戦」は、憲章第42条に基づき「国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとる」必要がある。国連安保理が分裂し、アメリカ一国ではロシアの暴力を抑え込めなくなった以上、秩序維持側の主要国であるG7が共同して行動するしかない。G7の毅然とした行動は「Self First」諸国も動かすだろう。

中ロの対立軸にも秩序回復を受け入れる可能性はある。プーチンは、ウクライナ侵攻前に「ウクライナの非軍事化と非ナチ化を目的に特別軍事作戦を実施するが、ウクライナの占領は目的としていない」と主張した。G7の共同軍事行動を前にすれば、占領を目的としない特別軍事作戦の停止にプーチンにも妥協の余地があろう。

中国はロシアの核兵器使用に関しては一貫して反対している。いずれ米ロと同等の核兵器保有国となる中国を味方につけ、ロシアの核恫喝を克服しなければならない。それによって核兵器の軍備管理や核抑止の実効性回復に向けた枠組み、即ち核大国間の相互尊重ルールの再構築を目指すべきだ。

G7は断固とした軍事的対応の意思と能力を示しつつ、現実的に対応する必要がある。停戦は終わりではなく始まりと捉え、ウクライナの安全保障と復興支援の取組みを通じ、国際安全保障秩序を回復することが重要だ。

日本の果たすべき役割

日本は、「自由で開かれたインド太平洋」を主導し、G7広島サミットでは国際秩序の維持回復に必要な多くのイニシアティブを主導した。ウクライナの復興支援にもコミットしている。その基盤には、完膚なき敗戦(原爆の災禍を含む)を経て到達した国家観・世界観がある。軍事力の行使は厳格に自衛目的に限定し、一貫して外交による平和と安定を追求してきた。日本は、軍事力による解決への関与と軍事力によらない解決への貢献のバランスを具体的な行動で示すことで、歴史の変局点にある今こそ、新たな国際秩序を支えるモデルとしての役割を果たすことが求められている。

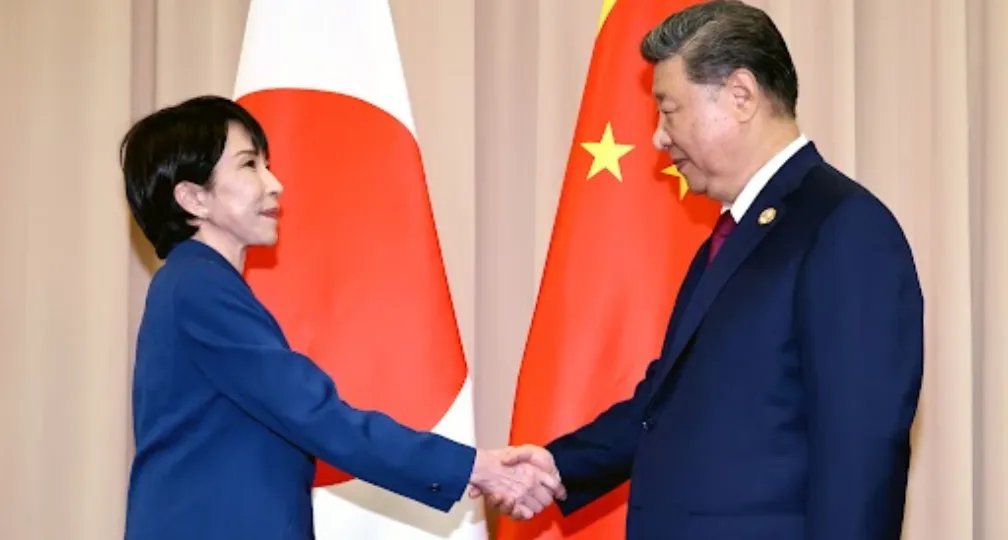

(Photo Credit: AFP / Aflo)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

-

The Supreme Court Strikes Down the IEEPA Tariffs: What Happened and What Comes Next?2026.02.27

The Supreme Court Strikes Down the IEEPA Tariffs: What Happened and What Comes Next?2026.02.27 -

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 -

What Takaichi’s Snap Election Landslide Means for Japan’s Defense and Fiscal Policy2026.02.13

What Takaichi’s Snap Election Landslide Means for Japan’s Defense and Fiscal Policy2026.02.13 -

Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12

Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12 -

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29

When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07

Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09