DeepSeekショックと国家間AI開発競争

DeepSeek-R1の影響

2025年1月に中国のAIスタートアップであるDeepSeekが発表したDeepSeek-R1は米国のAIコミュニティに衝撃を与えた。DeepSeek-R1はオープンソースの大規模言語モデル(LLM)である。米国の著名投資家はこれをAIにおけるスプートニク・ショックの瞬間と述べた。スプートニク・ショックはソビエト連邦が宇宙開発において米国に先行した事件だったが、今回は中国による生成AI領域での衝撃である。

DeepSeekの最新LLMは依然として不確かな事も多く、過大評価すべきではないだろう。一方で、LLMの技術力で先行するOpenAI o1と同等かそれ以上の推論能力(Reasoning)を持ちながら、開発におけるトレーニングコストはOpenAIの10分の1以下の560万ドルであるとDeepSeekは主張している。具体的にはDeepSeekはNVIDIA製の高性能GPUであるH200やH100を使用せずに、コストの低いH800を用いてR1の学習を行ったとしている。H800は米国の輸出規制により中国向けに性能を劣化させたGPUである。METAやGoogleが高性能GPUに数億、数十億ドル単位のコストを支払ってきたなかで、DeepSeekが低コストかつ高性能なAIモデルを提示したことは、計算資源つまりGPUの性能と数こそがAIモデルの性能を決定すると考えられてきたことに一石を投じた。これにより2025年1月27日のNVIDIAの約17%の株価下落(時価総額は約90兆円減少)をはじめとして半導体関連株式が下落した。

AIコミュニティにおいてはDeepSeekのモデルの性能とコストの真贋について様々な議論がなされており、その開発手法である強化学習のみの推論能力向上や知識蒸留についても研究者の注目を集めている。またDeepSeekの開発チームのバックグラウンドにも同様に関心が向けられている。ここでは技術面ではなくDeepSeek-R1が提起した国家間のAI開発競争に与える影響について整理していきたい。

DeepSeekの人員構成

DeepSeekが米国ビッグテックに劣る計算資源で、同様のAIモデルの性能を実現したのであれば、その研究・開発における何らかのブレークスルーがあったとAI研究者は推測するだろう。ではDeepSeekの開発チームはどのような人員によって構成されているのだろうか。これまでAIの最先端の研究者は米国または英国のコンピュータサイエンスにおけるトップ大学やGoogleのように研究開発に巨額の投資を行うことのできるビッグテックに所属している者が大勢を占めていた。大学とビッグテックを兼任する研究者も多い。2024年のノーベル物理・化学賞ではトロント大学、プリンストン大学、英国のGoogle DeepMindなどから受賞者が輩出されたことが記憶に新しい。国家がAI開発競争において競争力を維持するためには、最先端の半導体とそれを稼働させる電力、そして世界的に優秀なAI研究者を自国で持つことが必須と考えられてきた。ではDeepSeekはその優秀な研究者たちをどこから集めてきたのだろうか。

DeepSeekは中国のヘッジファンドであるHigh-Flyer(幻方量化)の共同創業者の梁文鋒(Liang Wenfeng)によって2023年7月に設立された民間企業である。梁はHigh-FlyerとDeepSeekのCEOを務める。梁は1985年に広東省で生まれ、名門の浙江大学の出身である。High-Flyerは2021年に運用資産を1兆9,000億円まで拡大したが、その後に大幅な損失を出し、資産を3分の2程度まで減少させた。ヘッジファンドとしては運用に苦労したようである。

DeepSeekの人員構成について公表されている情報は少ないが、北京大学、清華大学など中国のトップ大学出身者が多く、博士課程在籍中の学生インターン、卒業して2、3年という非常に若い従業員が働いている。特筆すべきは、米国や欧州などの海外大学で学んだ者がほとんど存在しないことである。学生たちの指導教官も海外で学んだ者が少ない。先端研究が中国国内で可能となることは中国政府としても大きな自信となる。DeepSeekは経験よりも能力を重視して採用を行い、若い社員が高い自由度で柔軟に計算資源を利用できる環境となっている。これはある意味で競合する米国のAI関連企業に近似した環境とも言えよう。

ビッグテック経営者と政治

世界的に注目を集めるDeepSeekのAIモデルは中国政府についてセンシティブな質問を行うとその回答を回避する。以前からAIモデルはその国の思想・文化の影響を受けると言われてきたことが現実化したとも言える。中国政府がDeepSeekを強く意識していることを窺わせる映像がある。中国国営中央テレビの映像では、梁は2025年1月のシンポジウムで中国の李強首相の隣に座っていた。2月には習近平国家主席との民間企業座談会にも梁は出席した。近年、政府と技術的影響力を持つ経営者とが関係を深めることをよく目にする。同時期には米国で行われたトランプ新大統領の就任式にビッグテック経営者が集結した。就任式ではMETAのマーク・ザッカーバーグ、Amazonのジェフ・ベゾス、Google(Alphabet)のスンダー・ピチャイ、Teslaのイーロン・マスクが並んだ。このうちイーロン・マスク以外は2020年7月の米国議会の公聴会で、ビッグテックは強大な独占力を持っているため、それらの企業の一部は解体されるべきだと批判された経験がある。

時を経てトランプ大統領の下でビッグテックの経営者たちは自ら進んで米国政府に従順な態度を取っているようだ。トランプ大統領はバイデン前政権が推進したDEI(多様性、公平性、包摂性)の政策を相次いで撤回した。それに同調するようにMETA、Amazon、GoogleはDEI施策を廃止または縮小している。この背景には、ビッグテックの一角を占め、ソーシャルメディアであるX、宇宙事業であるSpaceX、そして電気自動車のTeslaを経営するイーロン・マスクがトランプ大統領に非常に近い関係にあり、DOGE(政府効率化省)のトップも務めるという状況がある。政府で大きな影響力を持つマスクをビッグテック経営者たちが警戒し、米国では経営者がトランプ大統領と関係構築を行う姿が見られる。

2025年の米国ではビッグテックは政府と対峙することなく政府に歩み寄り、米国政府とビッグテックに対峙し競争する諸外国という構図となっている。米国政府が中国や非同盟国へのAI向け半導体の輸出規制を強化すれば、競争相手である中国のAI開発には打撃となる。この規制は中国と競争している米国ビッグテックにとっては恩恵となる。一方でNVIDIAはバイデン政権時代からこうした規制は米国の競争力を弱体化するものと批判している。NVIDIAは各国政府向けに半導体の販売拡大を行っており、国家が自国のイデオロギーに合った独自のAIを保有することである「ソブリン(主権)AI」の重要性を各国政府に伝えている。NVIDIAのジェンスン・ファンCEOは2025年1月末にトランプ大統領と面会した。ジェンスン・ファンCEOは公の場では黒い革のジャンパーを着たカリスマ経営者である。先だって世界最大のテクノロジーカンファレンスであるCES(Consumer Electronics Show)で行われた同氏の基調講演には世界中から人々が詰めかけた。トランプ大統領とファンCEOの面会の詳細は不明だが、NVIDIAが半導体規制を回避すべくトランプ政権との関係構築を目指すものと考えられる。NVIDIAは生成AI開発に必要な半導体をほぼ独占的に開発しており、米国政府としても関係を維持したい存在である。

2024年の米議会では超党派の「米中経済・安全保障調査委員会」がAI版マンハッタン計画を立ち上げることを提言した。これはAI開発を第二次世界大戦中の核開発プロジェクトであるマンハッタン計画になぞらえている。米国はAI開発における技術覇権を至上命題として、今後も輸出管理や様々な措置を検討していくことだろう。

テクノロジー企業経営者を囲い込む政府

日々、進化する最先端のAIモデルを保有できる国は限られる。開発力では大きくリードする米国とそれを追いかける中国、そしてその他の国々という構図だった。しかしながらビッグテックに劣後する性能の半導体で、中国国内の研究者が一定の成果を出したDeepSeekが現れたことは、研究者の能力こそが競争力の源泉だと今一度、認識させた。たとえDeepSeekがOpenAIの既存モデルを使って自社のモデルを訓練したという疑惑が事実であっても、米国の競争力を脅かすことに変わりはない。またDeepSeek-R1はオープンソースであることが意味を持ち、中国製の安価な半導体と共に普及すればそれが各国で標準的なモデルとなっていく可能性もある。

技術革新は国家間のAI覇権のゲームチェンジャーである。ChatGPTを世に出したOpenAIのサム・アルトマンCEOのような経営者はカリスマ化する傾向がある。DeepSeek-R1は日本のように計算資源に制約がある国にも米国に追いつける可能性があるという示唆を与えた。国家がAI覇権を争って革新的なAI企業を奪い合えば、AI企業を率いる経営者から政治的発言力を持つ人間も出てくるだろう。NVIDIAのファンCEOが唱えるように国家は自国の思想・文化に適合した独自のAIを欲する。国家がAI覇権競争に邁進すればするほど、AI企業の経営者は政治的影響力を増していく。そして国家はその影響力も利用しようとする。2025年2月にはイーロン・マスクが率いるxAIの発表したモデルGrok3がGoogleやOpenAIの性能を超えた。同じ月にOpenAIは教師無し学習を強化したGPT-4.5を発表した。AI開発に邁進するマスクは米国のトランプ政権で大きな影響力を持つ。AI開発の最終地点はまだ見えておらず、テクノロジー企業は汎用人工知能(AGI, Artificial General Intelligence)の開発にしのぎを削る。これからも第二、第三のDeepSeekが現れるだろう。既に中国のAlibabaは生成AIであるQwenの最新版を発表、DeepSeekの最新版の能力を上回ったと主張している。激化する競争のなか、国家はAIの勝者を取り込もうとするだろう。

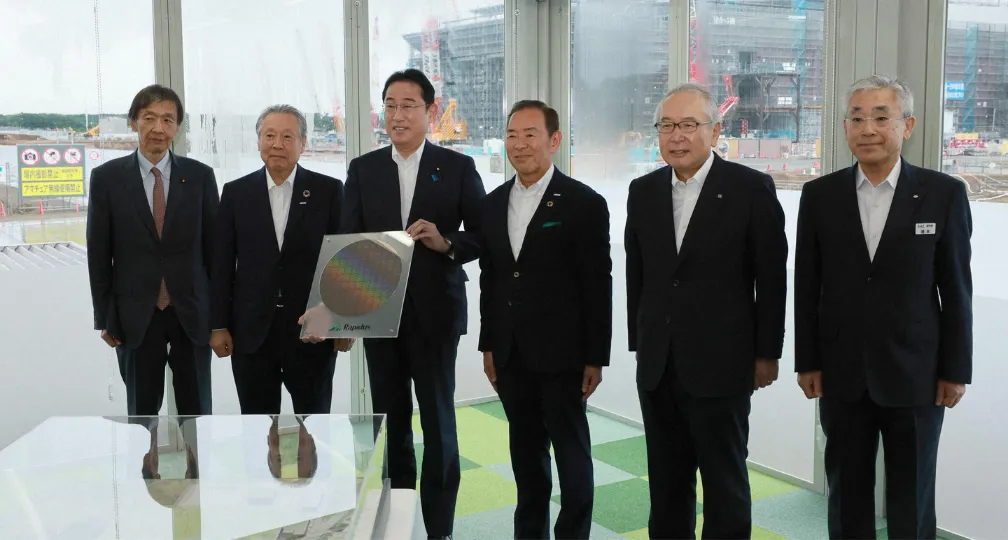

(Photo Credit: ロイター/アフロ)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

Group Head, Emerging Technologies,

Director of Management

Makoto Shiono holds a B.A. in Political Science from the Faculty of Law at Keio University and a Master of Laws (LLM) from Washington University (St. Louis) School of Law. He served as a member of the planning committee of the Intellectual Property Strategy Headquarters, Cabinet Office; the Working Group on Key and Strategic Areas, National Standards Strategy Subcommittee, Cabinet Office; and the Working Group of the Green Innovation Project Subcommittee of the Industrial Structure Council. He also participated in drafting the Ethics Guidelines (2017) as a member of the Ethics Committee of the Japanese Society for Artificial Intelligence. [Concurrent Positions] Co-Managing Director & CLO, IGPI Group Director & Managing Director, Industrial Growth Platform, Inc. (IGPI) Member, Startup Investment Committee, Japan Bank for International Cooperation(JBIC) Executive Officer, JBIC IG Partners

View Profile-

From dollar hegemony to currency multipolarity?2025.06.25

From dollar hegemony to currency multipolarity?2025.06.25 -

The Big Continuity in Trump’s International Economic Policy2025.06.11

The Big Continuity in Trump’s International Economic Policy2025.06.11 -

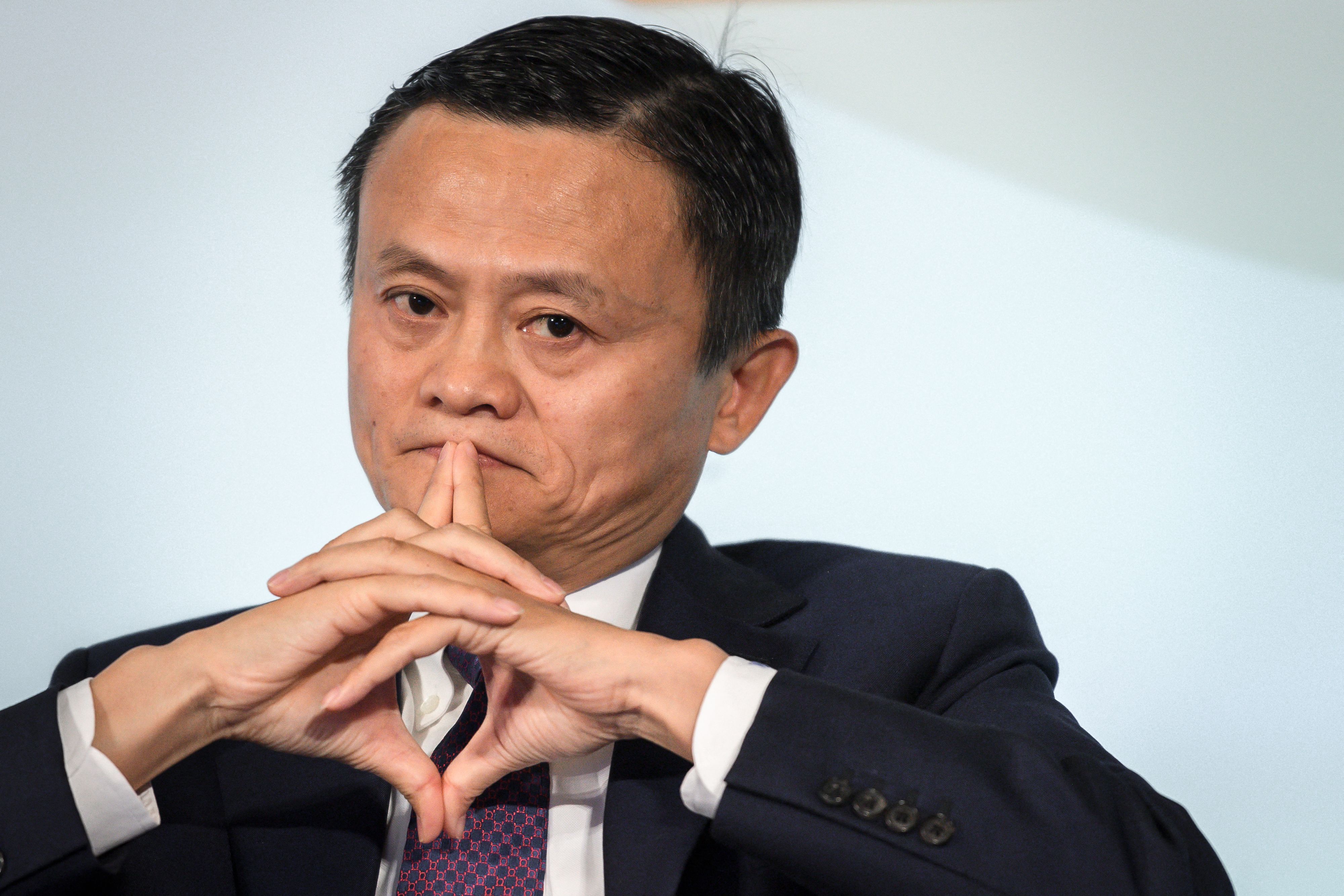

Harnessing China’s tech giants: The case of Jack Ma2025.06.11

Harnessing China’s tech giants: The case of Jack Ma2025.06.11 -

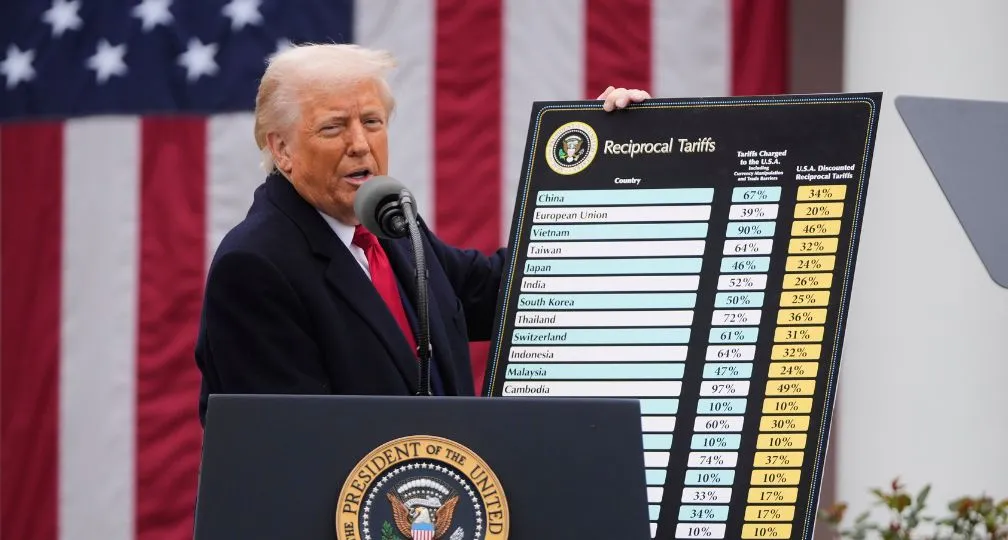

The Courts Rule Trump’s April 2 Tariffs Illegal – What Happens Next?2025.05.31

The Courts Rule Trump’s April 2 Tariffs Illegal – What Happens Next?2025.05.31 -

Tariff Tracker: A Guide to Tariff Authorities and their Uses2025.05.29

Tariff Tracker: A Guide to Tariff Authorities and their Uses2025.05.29

The Big Continuity in Trump’s International Economic Policy2025.06.11

The Big Continuity in Trump’s International Economic Policy2025.06.11 Trade, capital flows, and the new focus on “global imbalances”2025.05.27

Trade, capital flows, and the new focus on “global imbalances”2025.05.27 Trump’s Major Presidential Actions & What Experts Say2025.02.06

Trump’s Major Presidential Actions & What Experts Say2025.02.06 The Tyranny of Geography: Okinawa in the era of great power competition2024.02.09

The Tyranny of Geography: Okinawa in the era of great power competition2024.02.09 From dollar hegemony to currency multipolarity?2025.06.25

From dollar hegemony to currency multipolarity?2025.06.25