トランプ政権の経済政策をどう見るべきか

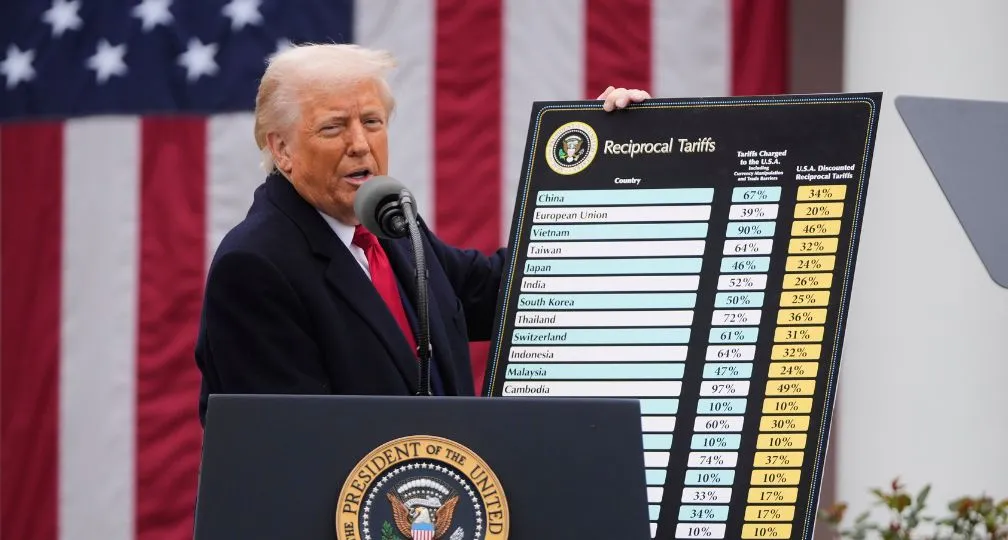

そして、トランプ大統領が「解放の日」と呼ぶ4月2日に、「相互関税」が発表された。すべての国が不公正貿易を行っている前提で、品目ごとの関税ではなく、国家単位の平均関税率を取って、米国製品に対する関税を計算し、非関税障壁や為替操作なども加味して、一律に関税をかける方針を発表した(日本に対しては一律24%、自動車はすべての国からの輸入に25%の関税を課す)。しかし、この日に発表される予定だったカナダ、メキシコに対するUSMCAの適用除外については発表がないなど、まだ詳細が詰まっているとは言い難い状況である。

こうしたトランプ政権が一体何を目指しているのか、そして、これらの政策の混乱は何に起因しているのか。第二期トランプ政権が何を目指し、どのような結果を得ようとしているのか。

公約実現ファースト

現在までの政策を見てみると、概ね選挙公約を実現することを目指した政策が展開されていると見ることが出来る。選挙公約である「アジェンダ47」には経済や教育、移民問題など、現在、トランプ政権が注力する政策が列挙されており、中でもトランスジェンダー問題や大統領権限の拡大など、公約として示されたものを忠実に実行していると見ることが出来るだろう。

経済政策の分野において重視されているのは、第一に、対中政策である。政権一期目におけるファーウェイなどの中国企業の製品を5Gネットワークから排除し、クリーンネットワーク戦略を展開した流れを受け、通信インフラだけでなく、エネルギーや医薬品などのサプライチェーンから中国企業製品を排除することが目指されている。第二に、不公正な貿易の是正である。ここには貿易赤字の縮小だけでなく、他国が実施している非関税障壁や米国に対する高関税なども含まれ、「相互関税」についても言及されている。とりわけ重視しているのが中国との関係である。中国に与えている最恵国待遇の剥奪や中国との取引のある企業の連邦政府との契約からの排除などが含まれる。第三に、自動車産業の再生のため、バイデン政権の排ガス規制や電気自動車を優先する政策を廃止し、カナダやメキシコを経由して米国に中国製の部品などが流入することを阻止することが論じられている。

この中で、関税は手段として位置づけられており、特に不公正な貿易の是正や自動車産業の保護という観点から、関税を積極的に活用することは想定されていたが、政権一期目においても対中関税だけでなく、鉄鋼・アルミに対する関税を実施しており、それらを拡大して展開することが選挙公約の中でも明確に示されている。

現実に制約される公約

選挙公約は往々にして完全に実現されることはない。公約を発表した時期と状況は変化している場合が多く、また、選挙結果によって政策実行能力も大きく変わってくる。この点で、第二次トランプ政権は選挙において、選挙人で過半数を取っただけでなく、一般投票でも過半数を得た(共和党候補では20年ぶり)。また、議会も僅差とはいえ、上下両院で共和党が過半数を握る状況となった。さらに、第一次政権において、最高裁判所判事を3人も指名することが出来たため、保守対リベラルが6対3の保守派多数の状況となっている。そのため、第二期のトランプ政権は、政策を執行するのに妨げになるものがない状況にある。

こんな中で、トランプ政権は議会との調整を通じて、政策を立法化するのではなく、大統領令を多用して、拙速に結果を出そうとしている。それは煩雑な手続きを経て政策を執行するよりも、国民に向け、政権として実績を出していることをアピールすることが目的になっているものと思われる。そのため、政策はホワイトハウスの一部のスタッフによって議論され、トップダウンで発表されるため、既存の法律や国際協定との整合性や、他の政策とのバランスを欠いたものになりがちである。また、この手法は、第一次政権において、閣僚や議会に妨害され、自らの政策を実現出来なかったことに対する経験から、集権的な意思決定を実施しているものと思われる。

その結果として、経済政策に関しては、選挙公約を拙速に実現しようとすることで、カナダやメキシコとの貿易赤字の是正に向けて、関税をかけるという公約を実施しようとしたが、自由貿易協定であるUSMCAの対象となる品目は保留にせざるを得なくなった。また、自動車関税に関しても、自由貿易協定のある韓国に対して実施することは、協定違反ないし協定の破棄を必要としており、これもどのような形で実現するかは定かではない。また、選挙公約で想定されていた中国に対する攻撃的な経済政策は、現在のところ、「相互関税」の名の下に他の国々と同様に関税を34%にすること以外は明示的な政策を展開しておらず、EUや日本、インドなどよりは高いが、ベトナム(46%)やタイ(36%)などと比べれば低い水準に抑えられているなど、中国を特に名指しして圧力をかけようとしているわけではない。これは、トランプ政権として中国との向き合い方がまだ定まっていないことを示唆していると思われる。

トランプ政権の経済政策にどう対処すべきか

ここから示唆されることは、トランプ政権の政権運営は、少なくとも2026年の中間選挙までは、かなり速いペースで様々な政策が、トップダウンで実施されていくということであろう。それは、拙速なまでに結果を出し、中間選挙で勝利することによって、政権のレームダック化を防ぐことが目的なのかもしれない。

そんな中で、トランプ政権が進める政策は、極めて詰めが甘く、様々な問題を孕みながら進められている。また、カナダやEUのように、アメリカの関税に対して報復措置を実施した場合、トランプ大統領はさらにエスカレートして、高い関税率をかけると主張するなど、経済的な合理性というよりは、政治的な争いにしてしまっているところも問題だと思われる。

しかし、カナダやメキシコとの関税のやり取りを見ていると、既存の自由貿易協定であるUSMCAを踏みにじるような発言をしつつ、実際の政策の実施はUSMCAの対象品目を除外し、見た目の対立とはうらはらに、かなりの制約の中で政策を実施している。また4月2日の「解放の日」においても、明示的にこの問題についての言及はなかった。これは、トランプ政権のパフォーマンスに見られる派手さとは別に、行政的な手続きになれば、既存の仕組みとの整合性が問われ、正式に協定を破棄しない限り、それに制約されていることを示唆している。同じく自由貿易協定を結んでいる韓国に対しては25%の関税を課すとしているが、これも自由貿易協定との間で調整が必要なものと思われる。また、USMCAは第一次トランプ政権の時に、NAFTAを衣替えする形で合意されたものであるため、容易に過去の判断を否定できないという問題もあるのだろう。

こうした観点から日本の対応を考えると、日米の間には自由貿易ではないが、物品貿易協定(Trade Agreement on Goods: TAG)が第一次トランプ政権の時に結ばれている。この点はUSMCAと同様であり、トランプ大統領と安倍元首相の間で交わされた合意である点が重要である。4月2日の演説でもトランプ大統領は「シンゾーはアメリカの状況をよく理解してくれた」という趣旨の発言をしており、その理解の上に成り立った協定であることが重要である。この協定は、アメリカがTPPを離脱した後、何らかの形で双方が市場アクセスを確保するために合意したものであるが、日本はコメに対する関税を、アメリカは自動車と自動車部品に対する関税を2.5%に維持することで最終的に合意したものである。しかし、この協定には、「さらなる交渉による関税撤廃」という規定があり、アメリカの自動車関税を撤廃する方向で議論が続くことになっている。

これまで、第二次トランプ政権の経済政策に関して、武藤経産大臣が訪米して、日本の関税適用除外などを要請したといったことが報じられているが、日本はむしろ既存の協定である日米TAGを前面に押し出し、自動車関税の関税率を含め、物品の貿易に関しては協定によって双方で合意されていること、また、更なる交渉による関税撤廃が約束されていることを訴えるべきではないだろうか。USMCAのような法的拘束力のある協定とは異なり、日米TAGは行政協定であるため、法的拘束力の点では弱いが、トランプ政権の詰めの甘さや行政的な混乱を踏まえ、約束の履行を迫っていくべきではないだろうか。

(Photo Credit: AP/Aflo)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

Director & Group Head, Economic Security

Kazuto Suzuki is Professor of Science and Technology Policy at the Graduate School of Public Policy at the University of Tokyo, Japan. He graduated from the Department of International Relations, Ritsumeikan University, and received his Ph.D. from Sussex European Institute, University of Sussex, England. He has worked for the Fondation pour la recherche stratégique in Paris, France as an assistant researcher, as an Associate Professor at the University of Tsukuba from 2000 to 2008, and served as Professor of International Politics at Hokkaido University until 2020. He also spent one year at the School of Public and International Affairs at Princeton University from 2012 to 2013 as a visiting researcher. He served as an expert in the Panel of Experts for Iranian Sanction Committee under the United Nations Security Council from 2013 to July 2015. He has been the President of the Japan Association of International Security and Trade. [Concurrent Position] Professor, Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo

View Profile-

The Case that it Could All Work Out (for Everyone Else)2025.05.13

The Case that it Could All Work Out (for Everyone Else)2025.05.13 -

Japan Inc. cautiously optimistic despite rising uncertainty2025.05.02

Japan Inc. cautiously optimistic despite rising uncertainty2025.05.02 -

The dollar paradox: Toward a bifurcated currency order?2025.04.30

The dollar paradox: Toward a bifurcated currency order?2025.04.30 -

Is there a method behind the Trumponomics madness?2025.04.28

Is there a method behind the Trumponomics madness?2025.04.28 -

Japan needs clarity as an antidote to contradictory tariffs2025.04.25

Japan needs clarity as an antidote to contradictory tariffs2025.04.25

The Case that it Could All Work Out (for Everyone Else)2025.05.13

The Case that it Could All Work Out (for Everyone Else)2025.05.13 The Tariff Plans Need Clarity and Credibility if They’re Going to Work2025.04.15

The Tariff Plans Need Clarity and Credibility if They’re Going to Work2025.04.15 After tariffs: Is there a plan to restructure the global economic system?2025.04.03

After tariffs: Is there a plan to restructure the global economic system?2025.04.03 The Tyranny of Geography: Okinawa in the era of great power competition2024.02.09

The Tyranny of Geography: Okinawa in the era of great power competition2024.02.09 The dollar paradox: Toward a bifurcated currency order?2025.04.30

The dollar paradox: Toward a bifurcated currency order?2025.04.30