DOGEショックがもたらす「米国の信頼性」の危機

千葉県で保護された柴犬「かぼす」の愛らしい表情がSNSで話題になったのは2010年のことだった。その柴犬のアイコンはいつからかDogeと呼ばれるようになり、これをロゴにして2013年、暗号資産のDOGEコインが誕生した。当時、ユーロ圏のキプロスを発端とする金融危機をきっかけに、法定通貨の代替資産としてビットコインに注目が集まっていた。ビットコインをめぐる投機的な動きへの皮肉として、アメリカのエンジニアがジョークで発行したDOGEコイン。何の裏付けもないその暗号資産を見かけたイーロン・マスクがTwitterで話題にしたことがきっかけとなり、2021年、DOGEコインの価格は急騰した。

DOGEとイーロン・マスク

いまDOGEは第二次トランプ政権において「政府効率化省」の略称となり、トランプが掲げた「官僚主義を解体し、過度な規制を削減し、無駄な支出を減らす」という目的に沿って、米国連邦政府の機能を次々と弱体化させている。米国国際開発庁(USAID)では83%の事業が廃止され、残る事業は国務省のもとで運営されることになった。ある気候変動の交渉官は「国務省のカウンターパートがオフィスごと消えた」と嘆く。

トランプ大統領の信任を得たイーロン・マスクの指揮のもと、テック企業のCEOや若手エンジニア、弁護士で構成される「DOGEチーム」があらゆる政府機関に踏み込み、彼らが無駄と認めた事業に停止を命じている。2025年1月から3月までにDOGEの活動に伴い人員削減対象となった連邦政府の職員数は28万人(軍人を除く)。これは政府職員の10人に1人が失職する計算となる。トランプはDOGEを時限組織として大統領令で設置し、アメリカ独立宣言から250周年を迎える2026年7月4日に活動を終了する予定となっている。

トランプ大統領は施政方針演説においてイーロン・マスクの活動を称え、DOGEの監査により見つかった連邦政府の無駄遣いを20件近く列挙した。そのなかには、社会保障制度のデータベースに160歳以上の高齢者が13万人以上登録されているなど、行政事務の明らかな不手際も含まれていた。しかしそのほとんどは、バイデン政権までに執行されてきた気候変動や移民への対策、DEIなど多様性のある社会の推進、政府開発援助(ODA)といった政策に、トランプ大統領周辺の意向を踏まえて政治的に裁断を下したものである。保健福祉省(HHS)が不法移民への住宅と車を支給する220億ドル、「誰も聞いたことがない」アフリカのレソトという国でLGBTQI+を推進する800万ドル、教育省のDEI契約として1億ドルなどが「詐欺」と判断された。

それで何を目指すのか。トランプが施政方針演説で強調したのは、米国政府が24年間、成し遂げられていない連邦予算の均衡化、つまり財政赤字の解消である。

ストックよりフローを重視するトランプ

米国政府の2024年度予算では歳入が約5兆ドル、政府支出が約7兆ドルとなっており、2兆ドルの財政赤字が生じている。米国の財政赤字は恒常化しているが、米国財務省が発行する米国債で補填されてきた。それはドルが基軸通貨であり、戦後80年間、圧倒的な通貨覇権を確保してきたことにより、米国債はデフォルトすることがないという前提があるからである。

米国政府はこれまで財政赤字を織り込みつつ、公的債務管理と金融政策によって連邦財政を維持してきた。いわば国家財政のフロー(費用・財源)とともに、米国債に頼ったストック(資産・公債)重視の国家経営を行ってきたのである。

しかしトランプは赤字を嫌い、フローにばかり拘泥する。DOGEで政府支出を削減しようとするのも、関税により貿易赤字をゼロにしようとするのも、共通するのはフロー重視の発想である。ただし、トランプ政権が極端な財政赤字の圧縮というフロー重視の方針を掲げられるのは、米国が戦後、苦労しながら維持してきたドル覇権と米国の信頼性(US credibility)という巨大なストックがあるからにほかならない。

先例としてのアルゼンチン

普通の国では放漫財政はインフレと国債のデフォルトを引き起こす。なかでも1827年以来、2020年まで計9回のデフォルトを経験してきたのがアルゼンチンである。2023年のインフレ率は130%を超え、GDP成長率はマイナス1.6%と経済は縮小する一方だった。高インフレの原因は財政赤字補填のための通貨発行であり、そうせざるを得ない背景には、歴代のポピュリストと左派政権による手厚い社会保障と、政権維持のため続けられてきた地方政府への財政拠出があった。

そこに過激な財政改革を掲げて大統領選に打って出たのが右派のハビエル・ミレイである。選挙戦ではチェーンソーを振り回し、慢性的な財政赤字解消のため、省庁と国家公務員の大幅な削減を公約とした。大統領選に勝利し2023年12月に政権が発足すると、1年間で国家公務員を10%削減――つまり10人に1人を解雇――し、新規の公共事業を停止し、燃料補助金を廃止し、社会保障費など政府支出を3割削減した。インフレ率は前年同月比で2023年12月は211%だったものが、2024年12月には118%となり、大幅に改善した。そして2024年には2010年以来となる財政黒字を達成した。これまで支援を続けてきたIMFもミレイ政権の改革が期待以上であると高く評価し、追加融資を承認した。

アルゼンチンはミレイ政権において、これまで国際的に失ってきた信頼を取り戻しつつある。

「政府の縮小」をリードしてきたのは、ミレイ大統領が2024年7月に新設した規制緩和・国家変革省である。同省は2025年1月までの時限的組織として始まり、その後も活動を延長している。

財政黒字達成をめざした政府機能の大幅縮小、公務員の大量解雇、そして時限的な改革の司令塔。こうしたミレイの行政改革の手法が、DOGEに大きな影響を与えている。ミレイ大統領は、トランプが昨年11月の大統領選挙後はじめて会った国家元首となった。イーロン・マスクはミレイ大統領の財政黒字化の手腕をたびたび賞賛してきた。

DOGEの源流は、トランプが2016年の大統領選挙戦の頃から主張してきた「ディープ・ステート(闇の政府)の解体」という陰謀論にある。トランプ大統領は一期目の終盤、2020年10月に、機微な政策決定に関与する職種をスケジュールFという雇用形態に切り替え、解雇しやすくする大統領令に署名した。バイデン政権でこの大統領令は撤回されたが、2023年にトランプは選挙公約Agenda 47で「ディープ・ステートの解体」を掲げた。その後、アルゼンチンで政府機構としての先例ができたこと、そしてイーロン・マスクというテクノ・リバタリアンを側近に迎えることで、DOGEが発足した。

しかし「チェーンソー」式の行政改革で政府機能を「伐採」する手法は、弱いペソ、9度のデフォルト、年率130%ものインフレ、40%台の貧困率に悩まされてきたアルゼンチンでこそ効果を発揮するものである。ドル覇権を維持し、国際公共財を供給してきた米国政府をチェーンソーで切り込めば、深刻な悪影響はまぬがれない。極端な「政府の縮小」は米国の国益を損ねるのみならず、国際公共財の供給能力に制限をかけることとなり、これは国際秩序を動揺させることになる。

土光臨調「個人は質素に社会は豊かに」

かつて日本も行政改革の大ナタを振るったことがあった。第二次臨時行政調査会、いわゆる土光臨調である。1973年の石油ショック後、日本政府は景気悪化に対応するため赤字国債を発行しはじめ、1980年に国債発行の累積額は82兆円に達していた。これは国民一人当たり百万円の借金に相当し、このままでは日本はデフォルトするという危機感が高まっていた。

そこで鈴木善幸首相は臨調を設置し、1981年、その舵取りを経団連元会長の土光敏夫にゆだねた。土光は会長就任にあたり、鈴木首相に対して条件を提示した。その一つは、当時レーガン大統領が「小さな政府」を目指して行政の合理化を図っていたことを見習いつつ、増税なき財政再建を目指すことであった。

土光臨調の目玉のひとつが国鉄改革である。国鉄は運賃や人事、投資計画について国の規制を強く受けており、経営の柔軟性を欠いていたため、政府から多額の補助金がなければ経営が立ち行かない状況にあった。土光臨調は国鉄の分割民営化を政府に提言した。

その後、JR東海が投資を続けたのが新幹線である。1964年に世界初の高速鉄道として誕生した新幹線は、圧倒的な安全性、快適さ、そしてダイヤの正確性により、日本の信頼性を象徴する存在となっている。

新幹線は行革により財政支出を減らし、民間の力を活かして国家の信頼を高めた好事例である。その行革をリードした土光敏夫が大切にしていたのが、「個人は質素に社会は豊かに」という言葉であった(土光敏夫『私の履歴書』)。

「米国の信頼性」の危機

改めてDOGEの活動を見てみると、それは土光の言葉とは逆に、「社会は質素に、大統領とその側近の富豪はますます豊かに」なる方向へと進んでいる。

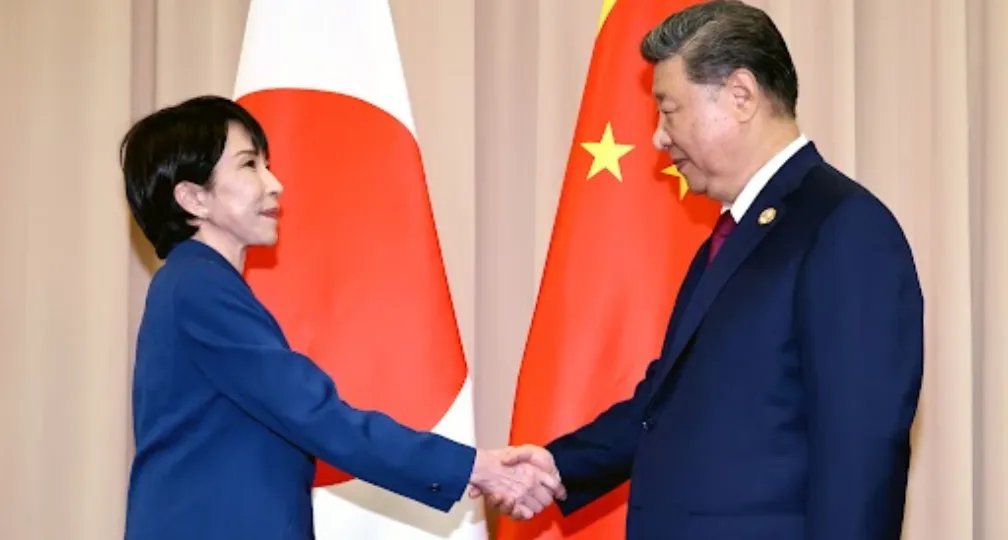

DOGEはアルゼンチンの過激な国家変革を先例に、米国の信頼や強みの源泉となってきた国家のコア機能を自ら切り崩している。DEIや気候変動など党派的なアジェンダはともかく、途上国の開発を支えてきたUSAIDの解体は、グローバルサウスにおける米国への信頼を大きく傷つけている。国際社会に空白地帯を作り出し、中国が開発プロジェクトを肩代わりすることで「飛び地」の勢力圏を形成する誘因にもなっている。

その一方で、イーロン・マスクはフォーブス「世界長者番付」で3年ぶりに首位に返り咲いた。非上場のスペースX株の評価額が跳ね上がっていること、またトランプの大統領選勝利後にテスラ株価が高騰したことが要因である。テスラへの非難が強まり株価が暴落し、またトランプの側近との関係悪化がささやかれるようになると、イーロン・マスクはDOGEを去り、経営者という一人の私人に戻ろうとしている。

また、トランプはメラニア夫人とともに、DOGEコインのように何の裏付けもないミームコイン(暗号資産)を2025年1月に発行し、投機的な資金が集まっている。公開価格から暴落しているものの、それでも15億ドルほどの時価総額がある。さらに、トランプ一族が関与する暗号資産ベンチャーは、ドルと連動するステーブルコイン「USD1」を発行する計画である。

トランプ政権はFRBによる中央銀行デジタル通貨(CBDC)の発行を大統領令で禁止した。もし民間発行のステーブルコインであるUSD1がひろく流通することになれば、これは中央銀行としてのFRBの役割、すなわち民間銀行間の決済、「最後の貸し手」としての金融システム安定化、そして金融政策の運営を困難にし、ドル基軸通貨体制を切り崩すことにもなりかねない。デジタル人民元の流通は、その追い風になるだろう。

つまり、世界の警察官から降りた米国が、世界の銀行家からも降りざるを得ないリスクをはらんでいる。

かつて米国は軍事・経済・技術において卓越し、寛大で、信頼できる大国であった。国際経済秩序においても、安全保障体制においても、米国の提供する国際公共財と、その揺るがぬ信頼性が基盤にあった。しかしいま、米国の信頼性そのものが危機に瀕している。

トランプ大統領はDOGEによる財政赤字の圧縮とともに、米国が同盟国から食い物にされてきたという怒りから貿易赤字の解消に邁進している。根底にあるのは、世の中はkiller(捕食者)とloser(被食者)に二分されるというトランプの世界観である。そしてトランプ政権の極端なフロー重視は、米国が築き上げてきた信頼というストックを浪費させている。不透明性の高い関税引き上げは米国の信頼性を毀損しており、米国債は投げ売りにより長期金利が急上昇した。こうしたストックの浪費の先に待ち受けているのは米国の自壊と、さらなる国際秩序の混迷であろう。

トランプ政権が壊すものは、あまりにも大きい。

(Photo Credit: ロイター/アフロ)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

Senior Research Fellow

Yoshiyuki Sagara is a senior research fellow at the Asia Pacific Initiative (API), where he focuses on economic security, sanctions, health security policy including COVID-19 response, international conflicts, and Japan’s foreign policy. Before joining API in 2020, Mr. Sagara had 15 years of career experience working in the United Nations system and the Japanese government, as well as in the tech industry. From 2018 to 2020, he served as Assistant Director of the Second Northeast Asia Division (North Korea desk) at the Ministry of Foreign Affairs of Japan. From 2015 to 2018, he served in the Guidance and Learning Unit within the Policy and Mediation Division of the UN Department of Political Affairs in New York, where he analyzed and disseminated best practices and lessons learned from UN preventive diplomacy and political engagements, such as in Nigeria, Iraq, and Afghanistan. From 2013 to 2015, he served in the International Organization for Migration Sudan, based in Khartoum. As a project development and reporting officer in the Chief of Mission’s Office, he developed and implemented peacebuilding and social cohesion projects in conflict-affected areas of Sudan, especially Darfur. While serving in the Japan International Cooperation Agency (JICA) Headquarters from 2012 to 2013, he managed rural and fishery development projects in Latin America and the Caribbean region. From 2005 to 2011, he worked at DeNA Co., Ltd. in Tokyo and engaged in expanding tech businesses. Mr. Sagara has been widely published and spoke on public policy, including in the Japan Times. He coauthored a report, The Independent Investigation Commission on the Japanese Government’s Response to COVID-19 (API/ICJC): Report on Best Practices and Lessons Learned (Discover 21, 2021). He holds a Master of Public Policy from the Graduate School of Public Policy at the University of Tokyo, and a BA in law from Keio University.

View Profile-

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 -

Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12

Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12 -

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09 -

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 -

Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03

Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03

Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07

Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29

When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 A Looming Crisis in U.S. Science and Technology: The Case of NASA’s Science Budget2025.10.08

A Looming Crisis in U.S. Science and Technology: The Case of NASA’s Science Budget2025.10.08