チェックもされず、バランスもない米国経済政策過程の未来

トランプ大統領の関税について多くのことが書かれたが、より根本的な課題は、経済政策決定の権限が大統領府に集中している点にある。米国の連邦政府は、権力が単一の主体に集中せず、行政機関、立法機関、司法機関の三権が、相互に監視し合うチェック・アンド・バランスによって機能する三権分立の原則に特徴付けられている。独立を達成したばかりの憲法制定者たちは、中央集権的な権力の危険性について強く懸念していた。彼らは、米国独立当時の英国に見られる中央集権的な権力の集中を避けるため、そのような事態を米国で起こさないように意識的に政府のシステムを設計した。

現実の政治はそれほど簡単ではなかった。このシステムは、建国初期の人々を悩ませたような強権的な指導者の出現――フランス、メキシコ、アルゼンチンなどで起きたような――を防ぐことには成功した。同時に、各機関の間で権力と権限を争う緊張関係がほぼ絶え間なく続いた。憲法の制定者は権限対立の可能性を想定に入れて憲法を設計したが、それはジェームズ・マディソンが「野心は野心によって抑えられなければならない」と述べている通りである。しかし、ドナルド・トランプ大統領の就任以来起こっていることは、通常の野心による野心の抑止を超えたものである。トランプ政権は、チェック・アンド・バランスを根本から再構築しており、単に米国政府の機能を変革するだけでなく、米国経済政策を個人的なものとし、予測不能にし、腐敗させることすら考えられる。

関税権限におけるチェック・アンド・バランス

憲法上、議会は外国貿易を規制する権限を有し、大統領は外交関係を遂行する権限を有している。これらの役割には時間とともに自然と重複する部分が生じてきたため、政策過程において重複を解消しつつ、議会と大統領の本質的な責任を維持するよう調整されていった。近年の例としては、大統領が不公正な貿易慣行や国家安全保障への脅威に対応して対抗措置を課す能力をあたえる「ファストトラック」がある。これは、議会と大統領の権限を調整する手段であり、ここでは、議会が貿易の優先事項を定め、大統領がそれらの優先事項を踏まえて合意を交渉し、その後議会が合意の承認を賛否両論の投票で決定する。この方式により、議会は将来の合意の交渉事項を定める一方、大統領(およびその交渉相手)は議会の細部への介入リスクなしに合意を策定できる。このプロセスには批判もあったが、少なくとも貿易政策における権力分立の矛盾を一定程度解決する役割を果たした。

以前とは異なる権限の集権化

トランプ大統領の関税措置の注目すべき点は、その範囲や規模、または右往左往を繰り返すアプローチだけではなく、トランプ大統領がそれらを実施するために使用している権限である。最も注目すべき関税措置において、議会は一切の役割を果たせていない。ファストトラック権限は2021年に失効し、バイデン大統領もその更新を求めなかった。代わりにトランプ大統領の関税政策の多くは、1977年の国際経済緊急権限法(IEEPA)に依拠している。この法律は、「米国外にその原因の全部または主要な部分がある、国家安全保障、外交政策、または経済に異常かつ重大な脅威に対処するため」に適用可能となっている。IEEPAは大統領が貿易を含む国際経済取引を「規制」する権限を付与しているが、「規制」の定義が関税水準に及ぶかどうかは明記されていない。そしてトランプ大統領はIEEPAを関税に適用した最初の大統領となった。特に注目すべきは、トランプ大統領はこれらの関税を議会に承認させる必要がなく、議会の役割は関税が課せられた国家非常事態を解除することに限られる点である。このアプローチは、議会と大統領府の間で通常見られる権限争いを超えたものであり、特に「政府効率化省(DOGE)」の活動やトランプ政権の第二期における他の中央集権化措置というより広い文脈と共に、トランプ政権の特徴として際立っている。議会の関税権限を無視することは、貿易政策を行政機関に集中させる実質的な効果があり、おそらくそれは意図的な結果でもある。

これらの措置の合法性(大統領がIEEPAを関税設定や他の措置に適用した点について既に裁判所に提訴されている)は別として、行政機関への権限集中が米国統治の今後の恒常的な特徴となりうる理由がいくつかある。第一に、大統領が取得した権限は、後任によって自発的に返還されることはない。バイデン大統領はトランプ大統領との差別化に努めたものの、関税に関する拡大された権限を維持することに抵抗しなかった。

もう一つの理由は、党派間の分極化により、議会は行政機関に対するチェック・アンド・バランス機能を持つ独立した同等の機関としてではなく、大統領の政治勢力の延長線上にあると見なすため、自党の指導者の権限を抑制しようとする意思が大幅に低下していることにある。1970年代の議会は、ニクソン大統領の権限濫用がウォーターゲート事件に発展したことを受けて、議会と行政機関の役割を明確化する一連の画期的な法案を可決した。この法律は、大統領が権限を濫用した場合のチェック機能として議会を位置付けた。しかし、現在の下院の多数派である共和党指導部は、トランプ大統領がIEEPA権限を濫用したことに応じて、関税措置に対する国家非常事態宣言の撤回を審議する投票を事実上阻止する立法上の措置を採択した。もし議会が自党の大統領に対して権力の抑制を行わないのであれば、権力分立のシステムは崩壊する。

米国の経済政策決定の未来

憲法に基づく政策過程を中央集権的なものに作り替えることは、政策が個人の指導者の気まぐれや気分に左右されることを意味し、腐敗の扉を開く可能性がある。明示化された政策決定過程の利点は、交渉相手や他の利害関係者に予測可能性と信頼性を提供することなのだが、その欠如はビジネスに悪影響を及ぼす可能性がある。経済学者は、腐敗は課税よりも投資に与える影響が大きいと示しているが、それは、課税は予測可能だが、腐敗は予測不可能だからであり、不確実性が増すからである。政策決定の集権化の影響は、トランプ大統領の関税計画でも明らかである。関税が発表され、一時停止され、再び引き上げられる中で、次に何が起こるかを予測することは不可能となっている。トランプ大統領の政策は、最良の製品やサービスを提供するものではなく、トランプ大統領と最良のネットワークを持つ者に流れるようになる。これにより、イノベーションや効率性ではなく、適切な人脈を築くことがインセンティブとなる構造が生まれる。これは、金融部門で言えば、投資が失敗した場合、その救済を求め、新たなイノベーションの育成に資金が回らなくなるため、歪んだ市場を生み出し、最終的に成長の低下、インフレの増加、雇用減少につながるのと同様である。

三権分立やチェック・アンド・バランスといった概念は、教科書や憲法学者のための手続き上の形式の問題ではなく、米国が世界と取引を行う方法に直接影響するものである。以前のプロセスは煩雑で不完全だったかもしれないが、それが失われた時、人々はその価値に気づくだろう。

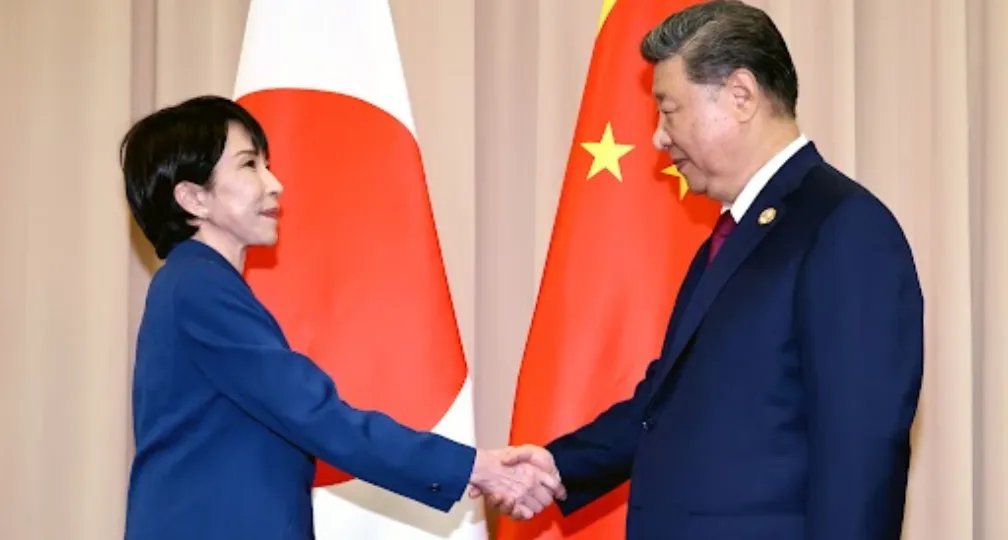

(Photo Credit: Bloomberg / Getty Images)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

Visiting Research Fellow

Paul Nadeau is an adjunct assistant professor at Temple University's Japan campus, co-founder & editor of Tokyo Review, and an adjunct fellow with the Scholl Chair in International Business at the Center for Strategic and International Studies (CSIS). He was previously a private secretary with the Japanese Diet and as a member of the foreign affairs and trade staff of Senator Olympia Snowe. He holds a B.A. from the George Washington University, an M.A. in law and diplomacy from the Fletcher School at Tufts University, and a PhD from the University of Tokyo's Graduate School of Public Policy. His research focuses on the intersection of domestic and international politics, with specific focuses on political partisanship and international trade policy. His commentary has appeared on BBC News, New York Times, Nikkei Asian Review, Japan Times, and more.

View Profile-

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 -

Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12

Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12 -

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09

India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09 -

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 -

Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03

Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04

Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07

Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29

When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13

Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 A Looming Crisis in U.S. Science and Technology: The Case of NASA’s Science Budget2025.10.08

A Looming Crisis in U.S. Science and Technology: The Case of NASA’s Science Budget2025.10.08