米中競争下での国連創設80周年:中国の「グローバリスト」路線が描く国際秩序像

国連80周年と中国の新たなイニシアティブ

2025年は、第二次世界大戦の終結と国連創設から80年を迎える節目の年だ。中国はこの歴史的タイミングを外交レトリックの中心に据え、「戦後秩序の継承者」としての自己イメージを発信している。「習近平総書記は9月、「上海協力機構プラス」会議(拡大SCO会議)において新たな外交構想として『グローバル・ガバナンス・イニシアティブ(GGI)』を発表し、世界的注目を集めた」。王毅外相は共産党中央理論誌『求是』の寄稿の冒頭でこのように述べた上で、「時代的発展潮流を正確に捉え、人類共通の未来のための構想を提示した」と位置づけている。2021年の国連総会一般討論で習国家主席が提唱した「グローバル発展イニシアティブ(GDI)」以来、中国は「安全保障イニシアティブ(GSI)」「文明イニシアティブ(GCI)」と「三大グローバル・イニシアティブ」を打ち出し、今回のGGIでその体系にグローバル・ガバナンスの要素を盛り込んだ。

GGIのタイミングは象徴的である。中国は「抗日戦争勝利」と「国連創設80周年」を重ね合わせ、戦後秩序の精神的継承者は自国であるとのナラティブを打ち出す。中国外交部が発表したGGIコンセプトペーパーでは、「80年前の教訓を踏まえ設立された国連は、人類の平和と発展に歴史的貢献をしてきた」とし、「中国は、国連を核心とする国際制度および国際法を基礎とする国際秩序を断固として擁護する立場を堅持する」と述べ、現行秩序の維持を支持しているように訴える。一方で、同文書は、現行のグローバル・ガバナンス体制が抱える三つの構造的課題を指摘する。具体的には、(1)新興国・途上国の代表性不足という「歴史的不公正」、(2)地政学的対立の深まりによる国連の権威低下、(3)SDGs停滞や生成AI・気候変動など新領域への対応不全という実効力の欠如である。ここで中国は、「グローバル・サウスの発言権を拡大し、国際秩序の公平性を回復すべき」とグローバル・ガバナンス体系の改革を主張する。また、「単独主義や冷戦思考の復活が国際秩序を脅かしている」と述べ、暗に米国の姿勢を批判している。つまり、中国が提唱するGGIからは「国連を軸とする秩序」の守護者としての自己を主張しながらの「秩序内部からの再構築」の意図が読み取れる。

社会主義国家としての中国では「グローバル・ガバナンス」という概念はもともと西側の「自由主義的」、「ブルジョワジー的」な学術用語であり、長く忌避されてきた。だが、2000年頃に政治学者の愈可平が理論化を試みて以降、党内でも徐々に受容が進んだ。2001年のWTO加盟を経て「全球化(グローバリゼーション)」が経済成長の原動力として称揚され、2008年の金融危機後には中国自らがG20のメンバーとして存在感を高めるに至り、「グローバル・ガバナンス改革」の文脈に適用される。2012年中国共産党第18回党大会以降の習近平体制下でこの概念はオフィシャルな文献でも使用されるようになり、アジアインフラ投資銀行(AIIB)設立の提唱や「一帯一路」構想等の一連の国際政策として実践されるようになった。GGIは、こうした延長線上で中国が「制度的発話者」としての自覚を含めた、いくつものグローバル・イニシアティブの後に出された、いわば国際秩序に積極的に関与する「グローバリスト」宣言とでも位置付けられよう。

トランプ2.0の「アンチ・グローバリスト」効果

中国が一連のグローバル政策をアピールする一方で、再登場した第二次トランプ政権の繰り出す政策は明確な対照となっている。大統領再選後の2025年初頭、トランプ政権はWHO(世界保健機関)離脱を通告し、UNESCO(国連教育科学文化機関)からの脱退再方針も示すなど、国際機関離れを鮮明にしている。UNESCO脱退を伝える国務省ステートメントでは、UNESCOが「われわれの「アメリカ・ファースト」外交政策とは相容れないグローバリスト的かつイデオロギー的志向に基づく国際開発アジェンダであるSDGsに過度に注力」したと指摘した。トランプ大統領は9月の国連総会一般討論演説でも「グローバリスト」を批判の的とし、同盟・援助・多国間協調を、米国を縛る桎梏と断じている。USAID(米国際開発庁)の解体の動き・援助契約の凍結など、開発協力の縮小は受益国の対米依存を薄れさせ、結果的に途上国が中国からの開発資金に関心を寄せる動きを促すだろう。

米国が「世界の責任」から後退する構図は、グローバル・ガバナンスの担い手における力の空白を生み出す。その空白に中国が制度的ナラティブを提供し、グローバル・サウス諸国の「選択肢」として存在感を増すことになる。GDI・GSI・GGIは、いずれも「公正」「包摂」「共同発展」といった肯定的表現で語られることで、西側批判を回避しつつ規範的優位を主張する仕組みになっている。中国のGGIの提唱は、米国が自国第一主義を掲げる中、それを当てこするかのように敢えて「グローバリスト」的な政策を強調し、グローバル・サウス諸国、そして、国際機関への訴求力を高めることを狙っているようにも見える。

中国の国連関与の意義と課題

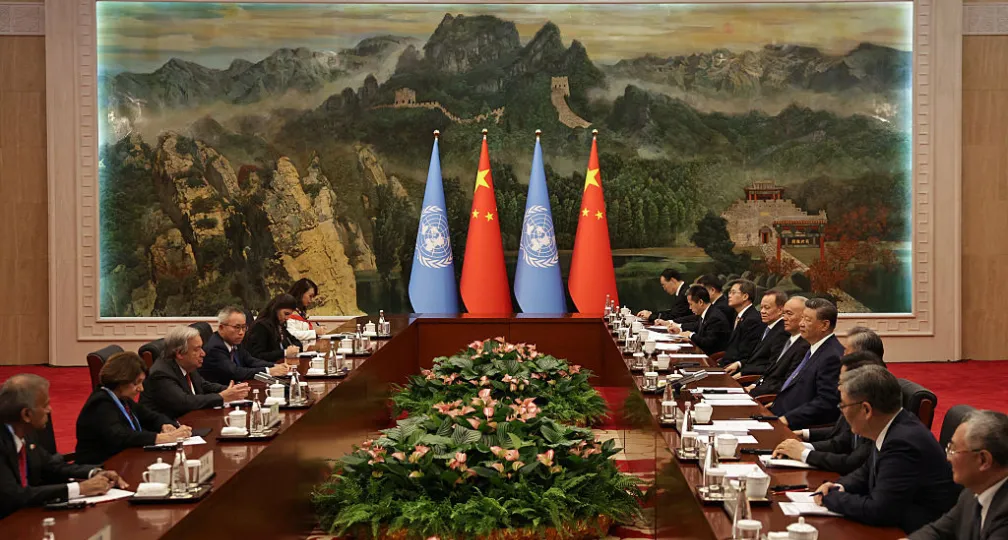

注目すべきは、国連のアントニオ・グテーレス事務総長による9月の発言である。彼は上海協力機構会合において「GGIを歓迎する」と述べ、その理由として「多国間主義に根ざしており、国連を核心とする国際システムと国際法に裏付けられた国際秩序を擁護するもの」と評価した。この発言は、一見すると外交辞令にも聞こえるが、単なるリップサービスと片付けるのは早計だ。

世界第二位の経済大国である中国はすでに、国連やその多くの専門機関にとって第二位の分担金が課されている大口ドナー国だ。同国の「グローバル開発・南南協力基金」においても複数の国連機関の活動の資金ソースになっている。今年9月には、国連開発計画(UNDP)の新たな機関「グローバル持続可能な開発センター」の上海での設立も合意されたばかりだ。グテーレスの「歓迎」は、「国連核心の多国間主義」という言葉を添えることで、国連の枠内で中国と協働する余地を確保する「条件付き肯定」に近い。完全な賛同ではなく、戦略的バランスを取った評価と見るべきだろう。

とはいえ、中国を新たなグローバル・ガバナンスの主導国と評価するには、国際制度への実質的な制度貢献になお限界がある。近年、中国の国連への分担金支払いの遅延が常態化し、国連財政の不安定性の助長につながっている。また、国連財政を実際に支える任意拠出金において中国は主要国の中で低水準にとどまっており、国連システム全体では米国をはじめとする欧米諸国との差は依然大きい。

他方で、中国は多国間機関を活用した制度内影響力の構築に戦略的に取り組んできた。2010年代、ITU(国際電気通信連合)やFAO(国連食糧農業機関)などの国際機関で中国籍トップが選出される事例の他、国連機関文書に「人類運命共同体」など中国の外交用語の反映が進んだと指摘されている。さらに、国連機関の「一帯一路」構想における連携も進んだ。こうした中国の国連システムにおけるプレゼンスの急速な高まりは、欧米諸国を中心に警戒感を生んだ。

米中競争下でのグローバル・ガバナンスの行方

GGIを含めた中国の「グローバリスト」路線には、グローバル・サウス諸国に寄り添うメッセージが散りばめられながら、戦後国際秩序で指導的役割を担ってきた米国を中心とする西側諸国の影響力を相対化しようとする意図が滲む。中国は、「グローバル・サウス」の範囲を、自国やロシアといった「新興国」も含むものと定義しており、「グローバル・サウス」諸国を糾合しながら、併せて自らのプレゼンスの拡大も図る。

しかし、軍事・経済・科学技術など各分野で米中競争が激化する一方、グローバル・ガバナンス分野では、トランプ政権は「アンチ・グローバリスト」的な政策を掲げ、事実上、自ら競争から退き、その結果として中国の「グローバリスト」路線の正当性の演出を容易にしている。そして、中国が各国からの警戒を十分に払拭できていないにもかかわらず、国連が再び中国の関与に依存しやすい構造が生じつつある。

いま国際社会に求められているのは、中国のナラティブの分析と同時に、国際機関をめぐる影響力の作用、さらに国際制度改革の実質的ニーズを冷静に見極める視座である。もっとも、そのナラティブの虚実を見定める必要があるにせよ、人口・国家数で多数派かつ近年政治・経済的な台頭が進むグローバル・サウス諸国が、それに見合う発言権を得るとともに、国際公共財の担い手としての関与を増やしていくこと自体は、時代に適合したグローバル・ガバナンスの構築に欠かせない。日本は、中国の動きを見極めながら、国連の制度疲労を直視し、グローバル・サウス諸国の要求や立場を踏まえたガバナンス改革案を提示し、国際秩序再編への主体的な関与を強化することが求められよう。

(出典: Pool / Getty Images)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

Senior Research Fellow

Senior Research Fellow of the China Group at the Institute of Geoeconomics (IOG). Doi specializes in China and the world (geoeconomic issues, such as development finance and emerging technologies), and global governance in the social development sectors, including education and health. He graduated from the University of Kitakyushu with a B.A. in International Relations (Contemporary China Studies) and a Master of Public Policy from the University of Tokyo. Doi joined the Japan International Cooperation Agency (JICA) in 2008, where he worked on the implementation of the Japanese government’s foreign aid to China at the JICA Beijing Office and conducted financial investments in economic and social infrastructure, sovereign credit risk analysis and research on China’s development cooperation with the Global South at the Africa Department. In 2018, he began his doctoral studies in the Department of Education Economics at Peking University in China, where he received his PhD in Public Policy in 2022. Doi served as a senior researcher and advisor at Diinsider Co., Ltd, a China-based international development consultancy, and as an adjunct researcher at the Center for the Study of International Cooperation in Education, Waseda University, before being appointed to his current position in August 2024. His research has been published in books by international publishers, including Routledge and Springer Nature, as well as in international peer-reviewed journals such as Development Policy Review, Higher Education Research & Development, Public Health Action, and Compare. [Concurrent Positions] Adjunct Researcher, Center for the Study of International Cooperation in Education, Waseda University, Japan. (2023-Present) Visiting Lecturer, Department of International Business and Management, Kanagawa University, Japan. (2025-2026).

View Profile-

It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09

It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09 -

Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07

Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 -

Analysis: Ready for a (Tariff) Refund?2025.12.24

Analysis: Ready for a (Tariff) Refund?2025.12.24 -

China, Rare Earths and ‘Weaponized Interdependence’2025.12.23

China, Rare Earths and ‘Weaponized Interdependence’2025.12.23 -

Are Firms Ready for Economic Security? Insights from Japan and the Netherlands2025.12.22

Are Firms Ready for Economic Security? Insights from Japan and the Netherlands2025.12.22

The “Economic Security is National Security” Strategy2025.12.09

The “Economic Security is National Security” Strategy2025.12.09 Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07

Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 The Tyranny of Geography: Okinawa in the era of great power competition2024.02.09

The Tyranny of Geography: Okinawa in the era of great power competition2024.02.09 Is China Guardian of the ‘Postwar International Order’?2025.12.17

Is China Guardian of the ‘Postwar International Order’?2025.12.17 The Real Significance of Trump’s Asia Trip2025.11.14

The Real Significance of Trump’s Asia Trip2025.11.14