高市政権の外交課題 米中「停戦」のなかの日本――「日本像」の再考を

日本は中国との関係を再設計すべき局面を迎えている。今、高市政権が直面しているのは中国への抑止力を強化しながら中国との関係改善を図る、という難解なパズルである。このパズルを解くうえでカギとなるのは、アメリカの東アジア戦略であろう。トランプ政権は中国との関税戦争を停止して経済の回復を目指しながら、本土防衛と西半球を重視する――トランプ大統領はモンロー主義をもじって「ドンロー主義」と呼ぶ――方針を鮮明にした。対照的に中国外交の主眼は、長期的な帰結として対米競争に勝つことにある。そのため習近平政権は、経済力を梃子に時間をかけてアメリカのグローバル・パワーを削ぎ、国際的なガバナンスや価値・規範の在り方を変えようと試みている。

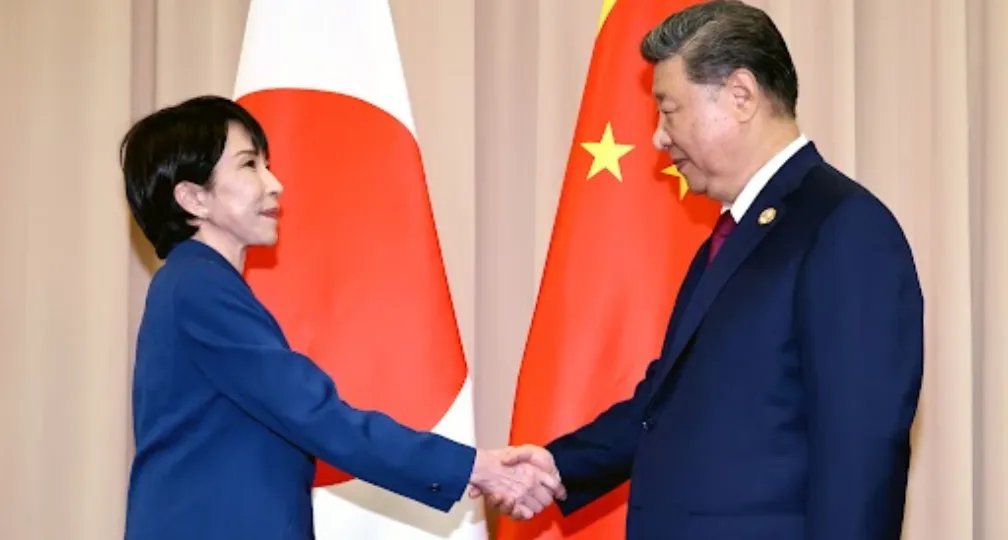

アジアで勢力圏を確立したい中国にとっては、トランプ政権がどれだけ「西半球以外の地域にコミットしないのか」が、どのように次の一手を選択するかの指標となる。こうした米中関係の「停戦」下において、中国による駆け引きの最前線にあるのが日本と韓国であろう。習政権は韓国の李在民政権を中国側に引き寄せつつ日本の高市政権に圧力をかけることで日米韓の協力枠組みに溝を生じさせ、自国に有利な国際環境に作り替えようとしている。つまり繰り返される対日圧力は、高市政権への退陣圧力を誘導する国内への「世論戦」であると同時に、日本は軍事力拡大を図る危険な国だとの認識を広める国際的な「世論戦」であり、トランプ政権が何にどう反応するのかを試すリトマス試験紙でもある。

では日本はどのように中国と向き合うべきなのだろうか。本稿では足元での対応が必要な「現象」と戦略的に取り組むべき「構造」に分けて日中関係を整理し、日本外交の構図を展望する。

中国による高市批判とは――世論戦から歴史戦への展開

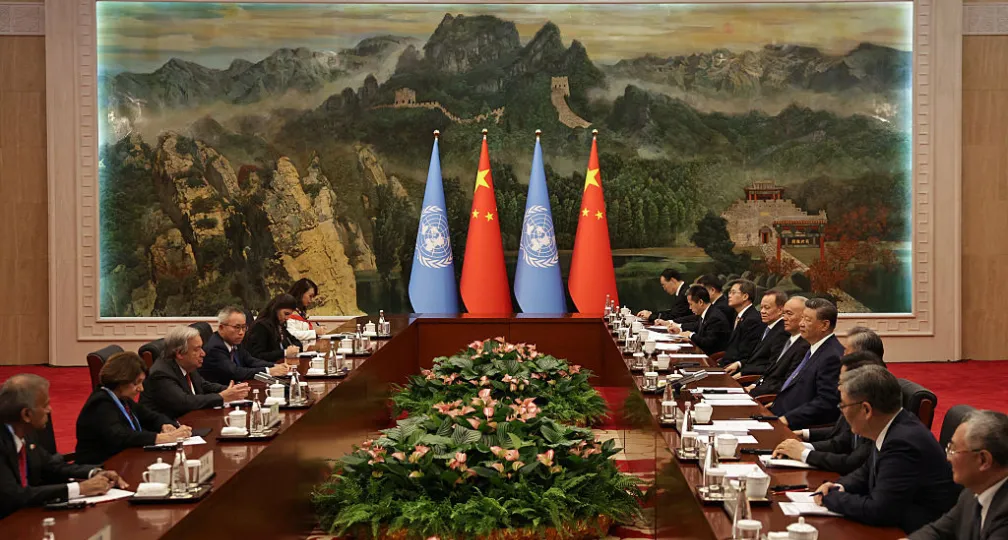

まず迅速かつ冷静な対応が求められる「現象」を見ていこう。11月7日の高市早苗総理による国会答弁に対して中国側は台湾問題に対する「軍事介入」と拡大解釈して批判し、国連のグテーレス事務総長に書簡を送るなど積極的に国際社会に広めると共に、訪日団体旅行を制限するなど日本に対する経済的威圧を継続してきた。また12月上旬には中国軍J15戦闘機が航空自衛隊F15戦闘機に対してレーダーを照射する事案が発生、1月6日には日本に対するデュアルユース(軍民両用)品目の輸出管理を強化することを公告し、即日で施行した。

他方で、中国側が展開してきた批判の焦点は、早い段階から高市総理個人へ向けられるようになった。例えば12月1日に中国の傅聡国連大使がグテーレス国連事務総長宛てに送った2通目の書簡には「高市氏の発言の危険性を踏まえ、国際社会は日本の軍事力拡大と軍国主義復活の野望に対して高度な警戒を保ち、世界の平和を共同で守らなければならない」として、日本の「軍国主義復活」への批判が示されていた。こうした論理の展開はある程度、「高市氏が発言を撤回すればよい」とする国内の野党支持層や左派勢力との共鳴を目途としたものだったろう。

日本への団体旅行客の制限、留学の自粛要請、水産物の再輸入停止、日本絡みのイベントの延期といった経済的措置の影響は徐々に広がっていった。だが中国国内で反日デモが生じる気配はなく、中国進出しているビジネス関係者から年末までは「実態として取引先や顧客との間に大きな摩擦は生じていない」という声も少なからず上がっていた。中国側は恐らく、対日圧力の強度を調整することで日本の経済界を繋ぎとめていた。その理由としては中国自身の経済が振るわないという国内事情が大きかっただろうが、同時に、日中関係の悪化を避けるべきだという国内圧力を高める思惑、すなわち高市政権をめぐる世論を分断させる狙いがあったと考えられる。これが、いわゆる「世論戦」の構図である。

中国の国際戦略における日本

次に国際情勢の「構造」から、中国がなぜ対日批判を拡大させたのかを考察しよう。第一の要因と考えられるのが、米中関係の変化である。2025年の中国外交を振り返る講演で王毅外相は「新型大国関係の構築を推進する」と発言し、米・中が大国として協調しながら世界をリードする世界観に回帰したことを示唆した。米国との関係に自信を持ったことがうかがえる。その起点は10月、関税措置や輸出規制などの対中措置を1年間停止した米中首脳会談であったろう。トランプ政権は12月にエヌビディア製AI半導体H200の対中輸出を容認するにいたっており、中国のレアアース輸出規制の威力は明白であった。

中国が激しい対米競争を展開している間は日本との関係を悪化させる事は望ましくないが、米中間の緊張緩和が進むならば日本に対して強硬策を取る外交的な余白が生じる。だが本質的に中国にとって、日中関係が安定して経済協力が維持されることは望ましいはずだ。中国が積極的な対日批判に転じたインセンティブは何だったのか。

結論から先に言えば、習政権は対米競争の一環として「グローバル・リーダーとしての中国」という自画像を描くための外交攻勢をかけており、日本はこの政治的文脈のなかで「悪役」と位置付けられたのである。こうした観点から2025年を振り返るならば、中国の意図は2つの政治イベントに如実に表れていた。1つ目は4月にトランプ政権が発表した極端な関税措置に対抗する外交姿勢である。中国はおそらくこれを戦略的機会として捉えていたのだろう。報復関税を含む多様な対抗措置を採りながら、対米批判を鮮明に打ち出し、周辺諸国やグローバル・サウス諸国への取り込みを強化した。

もう1つは、8月末から9月はじめの上海協力機構(SCO)首脳会議である。中国はSCO開発銀行の設立構想や加盟国限定の経済支援を打ち出し、加盟国間での結束を重視する姿勢を明確にした。さらに習近平主席は「グローバル・ガバナンス・イニシアティブ」を提起し、中国が国際システムの改革を主導する意思を明確にした。

実のところ中国はこれまで西側諸国が「話語権」、すなわち自らの言説や価値観を国際社会に浸透させる力を独占し、中国自身は弱者の立場に置かれる「西強我弱」という認識を示してきた。しかしいまや国際秩序が揺らぎ、中国の国力が相対的に増大する中で、中国の「話語権」を拡大する好機――中国の主観に立てば――が到来したと見なしている。

こうした変化は、ロシアによるウクライナ侵攻、トランプ政権の誕生、そしてそれらが引き起こした国際秩序の動揺がもたらしたものだ。複数の要因が重なり合い、国際社会全体の認識枠組みそのものが変容する「構造」が生じている。このような政治状況下で対日批判のナラティブは、中国が自我像の転換を図り、日本への「共闘」を通じて他国を取り込むための外交ツールとなっている側面がある。

自画像に基づく外交ナラティブを

これまで日本政府は、中国の対日批判の論理的な瑕疵を国際社会に対して丁寧に説明してきた。こうした対応は「現象」への対処として有効である。しかし長期的な「構造」への対策として不十分で、今のままでは日中関係の悪化を打開するには至らないだろう。中国と同じ議論の土俵に乗る必要はない、と視点を転換する必要がある。

日本外交に必要なのは理解を求める説明よりも、「自画像」を描く戦略ではないだろうか。これまで日本は自由、法の支配、民主主義といった価値観や、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」などの概念を外交的基盤として強調してきた。こうした言説は価値中立的であるがゆえに多国間での共有を図りやすい利点があるが、日本という国家を体現する概念――日本の国家アイデンティティ――ではなかった。既存の言説を内包しつつ、日本の実態を表現していて強い説得力を有し、なおかつ日本を肯定的にイメージさせる「日本像」とはどのようなものか。

今後の議論の手がかりとして、「平和国家、成熟社会、海洋国家」という3つのキーワードを提起したい。日本では法に従う規範が普及しており、汚職が少なく、国民皆保険のもとで社会保障を享受できるなど、政治社会システムが高水準で機能している。これらは日本の長所であり、中国が目標とする国家像とも重なる。また「海洋国家」という自己認識は、造船産業を再活性化させようとする今の国家戦略を支持すると共に、英・韓・豪・比などの海洋国家群との協力枠組みを構築するうえでの共有アイデンティティとなり得る。

「日本」を言語化することは、日本を「悪役」とする中国のナラティブを相殺するだけでなく、日本人が国家アイデンティティを意識化することに繋がる。どのような概念が論じられようとも、重要なのは「日本像」の土俵を日本人が固めることである。

(Photo Credit: The Asahi Shimbun / Getty Images)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

Visiting Senior Fellow

ETO Naoko is Professor at the Department of Political Science, Gakushuin University. Her main research interests include contemporary Chinese politics, Japan-China relations and East Asian affairs. Before taking up her current position, she was an associate senior research fellow at the Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) and a research fellow at the Center for Area Studies, National Institutes for the Humanities (NIHU). She was also a visiting research fellow at the School of International Studies, Peking University and the East Asian Institute, Singapore National University. She holds an MA in international policy studies from Stanford University and a PhD in political science from Keio University. [Concurrent Position] Professor, Department of Political Science, Gakushuin University

View Profile-

Takaichi’s Twin Challenges: Economic Growth and Security2026.01.13

Takaichi’s Twin Challenges: Economic Growth and Security2026.01.13 -

It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09

It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09 -

Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07

Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 -

Analysis: Ready for a (Tariff) Refund?2025.12.24

Analysis: Ready for a (Tariff) Refund?2025.12.24 -

China, Rare Earths and ‘Weaponized Interdependence’2025.12.23

China, Rare Earths and ‘Weaponized Interdependence’2025.12.23