「自国ファースト・インターナショナル」の理想と現実:トランプ政権を歓迎するも「まとまれない」欧州右派

また、この運動は、欧米各国内にとどまらず、国境を越えた右派勢力の結びつきとしても広がりつつある。米国ではトランプ大統領やJ・D・ヴァンス副大統領が、欧州ではハンガリーのオルバーン・ヴィクトル首相などが、ルーマニアやポーランド、アルバニアなどにおいて、同じく右派・極右政党出身の候補者を公然と支援する。「自国ファースト」は、いまや欧州各地の右派・極右政党にとって定番かつ共通のスローガンとなりつつある。

だが、「自国ファースト・インターナショナル」とも呼べるこの右派勢力の国際的な連帯は、果たしてどのような価値観や利害を共有しているだろうか。そもそも、彼らは何を目的として連携を試みているのだろうか。中・東欧を中心に欧州右派政党の政策を比較すると、国内政治と国家間の双方のレベルで、反グローバル化や反エリート主義といった一定の理念の一致はみられる一方で、利害をめぐっては対立が生じているという現実が浮かび上がってくる。

トランプ政権の理念に共鳴する欧州右派

第二次トランプ政権の発足を受け、欧州右派からは歓迎の声が相次いだ。

2025年2月、欧州議会の極右会派「欧州の愛国者(PfE)」による初のサミットが開催され、フランスの国民連合を率いるマリーヌ・ルペン党首は「私たちは一種のルネサンスを目撃している」と述べた。ハンガリーのオルバーン首相も、「トランプの嵐は2週間で世界を変えた。昨日、我々は異端者だったが、今日は主流だ」と語り、自国ファースト派の躍進を強調した。

このような姿勢は、トランプ関税による世界経済の混乱を前にしても大きく揺らぐことはなかった。5月に開催された保守政治活動会議(CPAC)ハンガリー大会でも、オルバーン首相は「トランプの竜巻(Trump tornado)は世界に希望を取り戻した」と称賛し、トランプ政権への共感を改めて示した。

トランプ政権も欧州における自国ファースト勢力の台頭を好意的に捉え、積極的な支持を表明している。2月のドイツ総選挙では、極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」のアリス・ワイデル共同党首と、米・政府効率化省(DOGE)を当時率いていたイーロン・マスク氏とのX(旧Twitter)での対談が実現し、AfDへの支持が呼びかけられた。さらに、6月1日に決選投票が行われたポーランド大統領選挙に先立ち、5月27日には同国初となるCPACが開催され、米国のクリスティ・ノーム国土安全保障長官が登壇。右派系の歴史学者であるカロル・ナヴロツキ候補を「適切な指導者」として推薦し、投票を呼びかけた。

こうしたSNSや会合を通じた連携の背後には、反グローバル化や反エリート主義、『右派の世界(World of the Right)』(ケンブリッジ大学出版会、2024年)が指摘するところの「反・管理主義(anti-managerialism)」という共通の理念が存在する。

自国で政治的に極端な主張を掲げる(主に野党の)政党や指導者にとって、この理念は、自らが排除されることなく正当性を強化する論理として魅力的に映る。そのため、彼らは「自国ファースト」の理念に賛同し、現職のトランプ大統領やオルバーン首相の政治スタイルを積極的に模倣しようとする。一方、現職の「自国ファースト」主義者たちも、こうした連携を歓迎するとともに、国際会議などを通じてノウハウを共有しており、両者の関係は政治的な「師弟関係」となりつつある。

されど利害は一致せず:ウクライナ支援、対中政策、民族問題

しかし、反グローバル化や反エリート主義といった抽象的な理念を除けば、各政党や政治家の間にそれ以上の強固な団結は存在しないように見える。実際、前述のような「自国ファースト」候補への互いの賞賛が、具体的な政策連携に結びついているかといえば、そうとは言い難い。

たとえば、ウクライナ支援に反対する欧州の右派・極右政党は少なくないが、その反対理由は、中立主義(オーストリア・自由党)、戦争拡大への懸念(ハンガリー・フィデス)、経済的負担への懸念(ブルガリア・リバイバル)など、各国の歴史的な背景や政治の現状に基づいて規定されているにすぎず、共通の目的をもって行動を共にしているわけではない。また、ポーランドの保守ナショナリスト系政党「法と正義(PiS)」、極右政党のフランスの国民連合やポルトガルのシェーガのように、ウクライナ支援を擁護する政党も存在する。

対中政策においても、自国の目先の利益を重視する点のみにおいて意をともにしているが、各国の事情によってその利害は異なり、右派勢力の連携にとって障壁となっている。たとえば、極右政党であるリトアニアの国民連合やデンマーク国民党は、中国への警戒感を明確に示し、トランプ政権の対中強硬姿勢に同調する立場を取っている。しかしその一方で、ハンガリーのフィデスやドイツのAfDは、中国との関係強化を重視しており、オルバーン首相は「(トランプ政権が求める)中国とのデカップリングは、譲ることができないレッドラインだ」とさえ述べており、中国との経済的な関係を堅持している。

さらには、自国で多数派を占める民族を優先するという排他的な姿勢が、近隣諸国との民族問題を悪化させる事例も見られる。先月実施されたルーマニア大統領選挙がその象徴的な例である。選挙戦の終盤、オルバーン首相は極右政党であるルーマニア人統一同盟(AUR)のジョージ・シミオン党首に対する支援を表明した。しかし、同候補は大ルーマニア主義という超国家主義(ultranationalism)を掲げていたため、この支援表明は、ルーマニア国内のハンガリー系少数民族およびハンガリー国民から強い反発を招くこととなった。

「極右」か「保守」か:選挙戦略のジレンマ

加えて、右派勢力は国内での立ち位置も揺れているように見える。やや穏健な政策にシフトすることで、中道票を取りに行くのか、それとも過激なレトリックと政策で既存政党に不満を抱いている有権者を取り込みにいくのかというジレンマである。

前述のルーマニアの極右政党であるAURは、そのジレンマを抱える一つの典型的な事例であろう。AURは、2024年末の総選挙ではやや中道寄りのスタンスに傾くことで中道から右派の支持を得ようと試みた。しかし、そうした層からの支持は広がらず、反体制派票も一部がSOSルーマニアや若者の党(POT)などの他の極右政党に流れたため、AURは第4党から第2党へ躍進したものの、政権の樹立にはいたらなかった。

一方で、大統領選では、さらに急進的な候補が立候補を禁じられたことにより、シミオン党首は再び極右的な路線に回帰し、急進的支持層の結集を図った。だが、わずかな差で親EU派の無所属の候補に敗れる結果となった。選挙戦略や他党の動向に応じて、右派勢力は「極右」と「保守」の間で揺れ動いている。

「自国ファースト・インターナショナル」はどこに向かうのか

「自国ファースト」主義を掲げる政党が各国の選挙で議席を伸ばし、首脳や国家元首の座に就く者も増えていることを踏まえると、短期的には、彼らは戦後培ってきた国際秩序や国内の協調における制度や価値観を「破壊」すべく、今後も積極的な連携を模索する可能性は高い。

しかしながら、「自国ファースト」主義の国際的な連携は、長期的に見れば構造的な限界を抱えている。各国が自国の利益を最優先とし、同時に他国にもそれを認めるよう求めつつ協調を図ることは、自己矛盾を孕んでいるからである。「管理主義」の破壊や主権の回復といったスローガンは聞こえこそよいが、既存の体制を破壊した先に何を連携して築くのか、その青写真は描かれていない。本稿で論じてきたように、各国の「自国ファースト」主義者を取り巻く政治的な背景や優先課題は大きく異なっている。国内外の右派勢力間の利害の不一致によって、長期的にはむしろ対立が先鋭化することは避けがたいだろう。

これらが示しているのは、「自国ファースト」主義者の間に一定の国際的な連携が見られるとしても、それは国際協調の深化には寄与せず、むしろ国際協調を弱体化させているという点であろう。「自国ファースト・インターナショナル」の台頭は、国家間の協力を前提としてきた従来の国際秩序の枠組みが、大きく変容していることを示唆しており、今後の国際協調の在り方に根本的な見直しを迫っている。

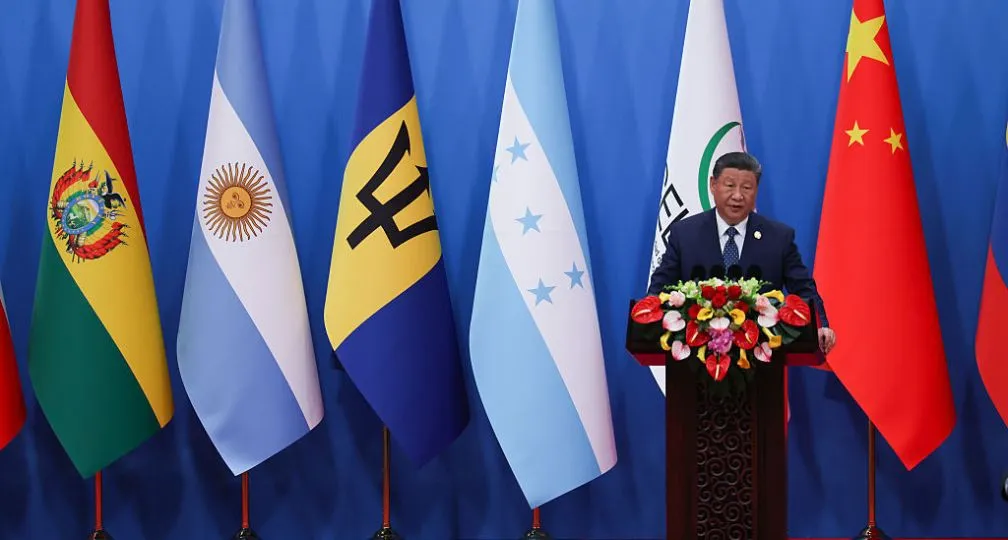

(Photo Credit: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

Research Fellow,

Digital Communications Officer

Yusuke Ishikawa is Research Fellow and Digital Communications Officer at Asia Pacific Initiative (API) and Institute of Geoeconomics (IOG). His research focuses on European comparative politics, democratic backsliding, and anti-corruption. He also serves as External Contributor for Transparency International’s Anti-Corruption Helpdesk, and as Part-time Lecturer in European Affairs at the Department of Economics and Business Management, Saitama Gakuen University. Prior to his current roles, he was Research Associate at IOG and API, contributing to its translation project of Critical Review of the Abe Administration into English and Chinese. Previously, he has worked as Research Assistant for API's CPTPP program and interned with its Fukushima Nuclear Accident and Abe Administration projects. His other experience includes serving as a full-time research intern at Transparency International Hungary and as a part-time consultant with Transparency International Defence & Security in the UK. His publications include NGOs, Advocacy, and Anti-Corruption (Routledge, 2025) and A Dangerous Confluence: The Intertwined Crises of Disinformation and Democracies (Institute of Geoeconomics, 2024). He has been featured in national and international media outlets including Japan Times, NHK, TV Asahi, Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Handelsblatt, and Expresso. He received his BA in Political Science from Meiji University, MA in Corruption and Governance (with Distinction) from the University of Sussex, and another MA in Political Science from Central European University. During his BA and MAs, he also acquired teacher’s licenses in social studies in secondary education and a TESOL (Teaching English to Speakers of Other Language) certificate. [Concurrent Positions] Part-time Lecturer, Department of Economics and Business Management, Saitama Gakuen University External Contributor Consultant, Anti-Corruption Helpdesk, Transparency International Secretariat (TI-S)

View Profile-

Japan’s Upper House Election: Political Fragmentation and Growing Instability2025.07.25

Japan’s Upper House Election: Political Fragmentation and Growing Instability2025.07.25 -

Why the EU economy faces hard choices between Trump and China2025.07.24

Why the EU economy faces hard choices between Trump and China2025.07.24 -

Can China Become a Defender of Free Trade?2025.07.23

Can China Become a Defender of Free Trade?2025.07.23 -

DOGE Shock and Crisis in U.S. Credibility2025.07.14

DOGE Shock and Crisis in U.S. Credibility2025.07.14 -

India’s Strategic Autonomy in a Trumpian World2025.07.11

India’s Strategic Autonomy in a Trumpian World2025.07.11

The Lessons of the Nippon Steel Saga2025.07.08

The Lessons of the Nippon Steel Saga2025.07.08 Why the EU economy faces hard choices between Trump and China2025.07.24

Why the EU economy faces hard choices between Trump and China2025.07.24 Japan’s Upper House Election: Political Fragmentation and Growing Instability2025.07.25

Japan’s Upper House Election: Political Fragmentation and Growing Instability2025.07.25 DOGE Shock and Crisis in U.S. Credibility2025.07.14

DOGE Shock and Crisis in U.S. Credibility2025.07.14 From dollar hegemony to currency multipolarity?2025.06.25

From dollar hegemony to currency multipolarity?2025.06.25