選挙は世界を変えるのか:岐路に立つ民主主義

2024年は台湾、欧州連合(EU)や米国を始めとして各国で選挙が実施される「選挙イヤー」となりました。選挙による国内政治のダイナミクスの変化は世界政治に影響を与え、地政学・地経学上のリスクを生じさせる可能性があります。また、報道の自由の侵害や偽情報の急増など、公正な選挙の実施に対する懸念が高まっているなか、今後の民主主義の行方が注目されています。

本特集では、2024年以降に実施された主な選挙の動向を分析するとともに、国内政治の変化が国際秩序に与える影響についても考察していきます。

Area & Schedule 選挙エリアと日程

Major Elections and Commentary 主な選挙と解説

ルーマニア大統領選挙 2025年5月18日

ルーマニア大統領選挙 2025年5月18日

ポルトガル総選挙 2025年5月18日

ポルトガル総選挙 2025年5月18日

解説

モンテネグロ首相の利益相反スキャンダルを受けて、2025年3月に内閣信任決議が否決され、5月18日にポルトガル議会(任期4年、定数230)で総選挙が実施された。2022年、2024年に続く今回の総選挙で、3年余りの間に3度の選挙が行われる異例の事態となっており、政治的に不安定な状態が続いている。今回の選挙では、社会民主党(PSD)を中心とする与党連合「民主同盟」(AD)が前回より9議席増の89議席を獲得した。また、前回の選挙で議席を4倍に増やした極右政党シェーガも、有権者の反移民感情や経済的・文化的不安に訴えかけることで、移民が多い南部や中部の選挙区を中心に支持を広げ、50議席から58議席へと議席を伸ばして第2党に浮上した。一方、2015年から2024年まで長期にわたり政権を担って…(続きはこちらから)

研究員

石川 雄介

アルバニア総選挙 2025年5月11日

アルバニア総選挙 2025年5月11日

解説

2025年5月11日、西バルカンのアルバニアで総選挙(定数140、小選挙区制)が実施された。与党の社会党(PS)が9議席増の83議席を獲得し、同党を率いるエディ・ラマ首相の4期目の続投が確実になった。一方、野党第一党の民主党(PD)は50議席と議席を13議席減らす結果となった。今回の議会選挙は、同国において初めて在外投票が認められた選挙でもあり、国内で生まれたアルバニア人の1/3以上が国外で生活していることから、選挙結果に何かしらの影響を与える可能性が一部で指摘されていた。しかし、選挙戦は盛り上がりを欠き、暫定投票率は過去最低であった2021年選挙を下回る46.5%となった。より詳細に結果をみると、社会党は「EUの中のアルバニア2030」をスローガンに掲げ…(続きはこちらから)

研究員

石川 雄介

シンガポール総選挙 2025年5月4日

シンガポール総選挙 2025年5月4日

解説

2025年5月4日、シンガポールで総選挙(一院制、定数97)が実施され、1959年から政権を維持してきた与党・人民行動党(PAP)が87議席を獲得して圧勝した。得票率も前回選挙の61.2%から65.6%へと回復した。トランプ政権による関税政策が世界経済に混乱をもたらすなか、貿易依存度が極めて高いシンガポールにおいて有権者が安定を求めた選挙であったといえる。他方、野党第一党の労働者党(WP)は議席数の増加には至らず、引き続き10議席を維持するに留まった。ただし、シンガポールには野党の議席が一定数(現在の規定では12議席)に満たなかった場合に、選挙区で敗れた野党候補者に議席を付与することで野党に一定の発言権を確保する「非選挙区選出議員(NCMP)」という制度がある…(続きはこちらから)

研究員

石川 雄介

オーストラリア連邦議会総選挙 2025年5月3日

オーストラリア連邦議会総選挙 2025年5月3日

解説

2025年5月3日、オーストラリアで連邦議会総選挙(下院全150議席および上院の半数にあたる40議席)が実施され、中道左派として知られ、与党・労働党を率いる現職のアンソニー・アルバニージー首相が圧勝した。労働党は、事前の予想を覆して、改選前の77議席から93議席へと大幅に議席を増やし(5月13日時点)、単独での政権維持に成功した。一方、最大野党である保守連合(自由党・国民党)は下院で議席を減らし、自由党党首ピーター・ダットンは自身の選挙区で敗北した。加えて、改選前に下院で4議席を有していた緑の党も、3議席を労働党に奪われる見通しとなっている。同様の結果は上院選でも見られた。オーストラリアの選挙制度には、二つの特徴がある…(続きはこちらから)

研究員補

井上 麟太郎

カナダ下院総選挙 2025年4月28日

カナダ下院総選挙 2025年4月28日

解説

2025年4月28日、カナダで下院総選挙(定数343、小選挙区制)が実施され、マーク・カーニー党首率いる与党・自由党(中道左派)が15議席増の169議席を獲得し、過半数には3議席及ばなかったものの、第一党の座を維持した。この選挙にはトランプ大統領の関税政策が強く影響した。トランプ米大統領は、第二次政権発足後、カナダに対して追加関税を課し、「カナダはアメリカの51番目の州になるべきだ」と発言するなど、カナダへの対決姿勢を強めていた。それに対し、3月に新たに首相に就任したカーニー氏は、報復関税も辞さないという毅然とした対応を打ち出し、国民の支持を集め…(続きはこちらから)

研究員

石川 雄介

ガボン大統領選挙 2025年4月12日

ガボン大統領選挙 2025年4月12日

解説

4月12日、中部アフリカのガボン共和国で、暫定政府から民主制への移行措置の一環として大統領選挙が実施され、暫定政府のブリス・クロテール・オリギ・ンゲマ暫定大統領が94.9%の得票率で当選を果たした。ガボンでは1967年から2023年まで半世紀以上にわたりボンゴ一族を中心とした王朝的支配が続き、腐敗や権力の集中に対する国民の不満が高まっていた。2023年8月の大統領選では不正が疑われ、ボンゴの勝利が発表されると、当時共和国防衛隊長であったンゲマの主導によりクーデターが発生し、ボンゴ一族の独裁政権が崩壊。その後は軍主導のンゲマ暫定政府による統治が続いていた。今回の選挙においてンゲマ政権は、内政面で旧体制からの改革を訴え、外交面では従来通り主要国(米国、フランス、ロシア、中国など)との協調に基づく積極外交の継続を掲げると同時に、首都における大使館新設など暫定政府の成果を強調することで圧勝を収めた。今回の選挙を通じてンゲマ政権は一定の権力基盤を固めたといえる。

ガボンは、豊富な石油・鉱物・木材資源によりアフリカで上位の一人当たりGDPを誇る。しかし、天然資源への依存や経済格差、若者の高失業率など課題が累積しており、さらなる改革への期待が多数の有権者の支持につながったとみられる。投票自体は公正であるとの評価を得た一方、対立候補のンゼ元首相はメディアや政府資金へのアクセスでンゲマが優位に立っていたと批判している。また、ンゲマ政権は旧体制からの脱却を掲げるものの、移行期間を自身の権力強化に充てたとの指摘もなされており、実際の利権構造はまだボンゴ体制時代の延長線上にあるとの見方も少なくない。

4月30日に開かれたアフリカ連合(AU)の平和安全保障理事会は、クーデター後に課していたガボンへの制裁を全面解除し、連合における同国の活動再開を認可した。規定ではクーデター指導者の民主的選挙参加を認めないAUが、チャドに続きガボンのケースを容認したことになり、近年クーデター政権が相次いで発足する西アフリカ、とりわけ移行プロセスが進むニジェールやギニアの将来にも示唆を与える選挙となった。

ドイツ連邦議会選挙 2025年2月23日

ドイツ連邦議会選挙 2025年2月23日

解説

2025年2月23日、ドイツ連邦議会選挙(下院、定数630)が実施された。景気低迷や移民問題を背景に、投票率は82.5%に達し、東西ドイツ統一以来、最高の数値を記録するなど、国民の関心が非常に高い選挙となった。この選挙では、ショルツ首相が率いた中道左派で当時の与党・社会民主党(SPD)が、得票率16.4%(120議席)と過去最低を記録し、第三党に転落する惨敗を喫した。また、メルツ党首が率いる中道保守の最大野党・キリスト教民主同盟/キリスト教社会同盟(CDU/CSU)は、第一党に返り咲いたものの、得票率は史上2番目に低い水準(28.5%、208議席)にとどまった。他方、極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」は…(続きはこちらから)

研究員

石川 雄介

ベラルーシ大統領選挙 2025年1月26日

ベラルーシ大統領選挙 2025年1月26日

解説

2025年1月26日、ベラルーシで大統領選挙が実施された。「ヨーロッパ最後の独裁者」と呼ばれるアレクサンドル・ルカシェンコ大統領による独裁政権が30年以上続くなか、ベラルーシにおける選挙は自由で公正な選挙とは言えない状況にある。2020年に行われた前回の選挙では、ルカシェンコ体制に反発する有名ブロガーのティハノスキー氏が対抗馬として出馬しようとしたが、事前に排除され、その妻であるティハノスカヤ氏が出馬するも、ルカシェンコ大統領が圧倒的な票差で勝利したと宣言。野党はルカシェンコの得票率が9.9%しかなかったと主張し、選挙後には不正を訴える市民による大規模な抗議活動が実施された。今回の選挙でも、ルカシェンコ大統領は得票率86.82%で「圧勝」したと中央選挙管理委員会により発表され、7期目の当選を果たしたが、政権に批判的な候補はそもそも公認されておらず、この選挙結果に対して欧米諸国は「見せかけ」の選挙であったと批判。前回とは異なり国内の大規模なデモは起きなかったものの、ポーランドやチェコでは亡命した野党指導者などによる抗議デモが行われた。

7選を果たしたルカシェンコ大統領であるが、ベラルーシはロシア・ウクライナ戦争を通じてロシアへの依存を一層深めており、不安定な地域情勢の中で同国の政治的・経済的自律性をいかに維持するかは今後の政権にとって大きな課題である。また、ルカシェンコ大統領はすでに70歳を超えており、次回選挙には出馬しないと表明したとの報道も出ている。後継者問題、すなわち権力移譲の有無とその具体的プロセスについても、検討すべき時期を迎えているといえよう。

クロアチア大統領選挙 2024年12月29日(初回投票)、1月12日(決選投票)

クロアチア大統領選挙 2024年12月29日(初回投票)、1月12日(決選投票)

解説

2025年1月12日、クロアチアで実施された大統領選挙の決選投票において、野党の社会民主党(SDP、中道左派)が支援する現職のゾラン・ミラノビッチ大統領が再選を果たした。同大統領は、全郡および首都ザグレブにて与党推薦の対立候補であるドラガン・プリモラツ元教育・科学相を破り、約75%の票を獲得して、クロアチアの大統領選挙史上最大の得票率差で勝利を収めた。圧勝の理由としては、アンドレイ・プレンコビッチ首相率いる与党・クロアチア民主同盟(HDZ、中道右派)への汚職スキャンダルなどの不満が広がる中で、与党にすべての権限を集中させたくないという有権者の意向が働いたことに加えて、ミラノヴィッチ大統領の主権主義的な政策が…(続きはこちらから)

研究員

石川 雄介

バヌアツ総選挙 2025年1月16日

バヌアツ総選挙 2025年1月16日

解説

2025年1月16日、バヌアツ共和国において解散総選挙が実施された。バヌアツはかつて英国とフランスの共同統治下に置かれていた歴史を持ち、100を超える言語を話す多様な部族によって構成されている。自由で多様なメディアや司法の独立などにより、同国の政治体制は民主国家として比較的安定している。しかし、政党は当初の英語系/フランス系の亀裂を経て、近年は氏族や部族に基づく形で断片化が進んでおり、政権樹立には5つ以上の政党による連立が必要とされる。そのため、政治的には不安定であり、過去1年半で3度の総選挙が行われている。また、2023年ごろから中国の進出が目立つようになり、2023年8月には中国が警察協力に基づき、警察隊を派遣している。他方、バイデン政権のアメリカもそれに対抗する形で2024年7月に大使館を開設した。バヌアツはオーストラリアとも安全保障協定を結んでおり、親中派の政党はこれを「中立の侵害」として反発しており、政争の論点となっている。今回の選挙は、ニケニケ・ヴロバラヴ大統領および当時のシャーロット・サルワイ・タビマスマス首相(統一運動グループ(RMC)党首)に対して、バヌアツ議会が憲法違反に該当する行為を行ったと批判し、不信任案を提出したことを受け、大統領が議会を解散した結果として実施された。

一院制議会の全52議席を対象とした改選の結果、与党RMCは5議席を維持したものの第一党の座を失い、その一方で、ジョサム・ナパット元副首相が率いる指導者党が4議席増の9議席を獲得し、比較第一党となった。選挙後の首相指名選挙では、50票の信任を経てナパット元副首相が首相に指名され、2月11日にRMCを含めた5党による連立政権が発足した。近年の政党システムの断片化、そして2020年以降に首相が4度交代していることを踏まえると、ナパット政権が安定した政権運営を確立できるかどうかは、引き続き大きな課題であるといえよう。ナパット首相は親米路線を取っているが、アメリカのパリ協定からの脱退や援助の停止などに直面し、米国との関係強化で苦戦している。なお、今回の選挙は現職に対する審判を問うだけでなく、選挙前に起きた震災からの復興が大きな争点となったこともあり、投票率は69%に達し、前回の2022年選挙から15ポイント増加した。

ルーマニア総選挙 2024年12月1日

ルーマニア総選挙 2024年12月1日

解説

大統領選挙の第一回投票から1週間後の12月1日、ルーマニアで上下両院の総選挙も実施された。上下両院は同等の権限を有しており、法案や予算を可決するには両方での承認が必要となる。社会民主党(PSD、中道左派)は第一党の座を守ったものの、議席を大幅に減らし、連立与党である国民自由党(PNL、中道右派)との議席を合わせても、上院のみならず、改選前に過半数を保持していた下院でも過半数に届かない結果となった。他方、野党で極右政党のルーマニア統一同盟(AUR)は支持率を2020年の9.1%から2024年には18.3%に倍増させ、今回の選挙で第二党に躍進した。新興の極右政党であるSOSルーマニアや若者の党(POT)もあわせてAURの2/3を超える議席を獲得したことから、極右政党全体で3割強の議席を占めることとなった。物価高騰などへの不満が中道政党への逆風となり、極右政党がそうした政権批判票を集めたという構図は大統領選挙と変わらなかった。ルーマニア憲法第103条第3項に基づき、内閣が成立するためには上院下院の過半数が必要とされるため、社会民主党と国民自由党が結束するだけでなく、ルーマニア救出同盟(USR)やハンガリー人民主同盟(UDMR)といった親EU派の小規模政党を巻き込むことが今後の政権運営の鍵となる。

研究員

石川 雄介

アイスランド総選挙 2024年11月30日

アイスランド総選挙 2024年11月30日

解説

11月30日、アイスランドで総選挙(一院制、63議席)が実施された。与党で伝統的な二大政党である保守系・独立党と中道保守・進歩党が議席を減らし、両党と連立を組んでいた社会主義系の左翼緑運動が全議席を失った結果、連立与党は37議席から19議席へと大幅に議席数を減らし、過半数を大きく下回る結果となった。他方、中道左派の社会民主党は15議席を得て第一党となり、中道派の改革党(11議席)および中道左派の国民党(10議席)も議席を増やし、それぞれ第三党、第四党へと躍進した。近年、アイスランドは頻発する火山噴火による観光産業への打撃に加え、新型コロナ明けの経済変動やロシア・ウクライナ戦争に起因する生活費と住宅価格の高騰に苦しんでおり、今回の結果は保守系現政権への不満が明確に示されたものといえる。現在、36歳のクリストルン・フロスタドッティル党首が率いる社会民主党を軸に改革党と国民党との連立交渉が進められており、これが実現すればサブプライムローンに深くコミットしたことでリーマン・ショックの打撃を受けた2009年以来の政権交代となる。また、社会民主党と改革党はEU加盟に前向きな姿勢を示しており、低迷する経済状況を背景に国民の支持も増加していることから、EU加盟に反対する国民党との協議次第ではあるものの、2009年に申請しながら2013年に中断されたEU加盟問題が次期政権において再燃し、国民投票の実施を検討する可能性も指摘されている。

研究員

石川 雄介

アイルランド総選挙 2024年11月29日

アイルランド総選挙 2024年11月29日

解説

11月29日にアイルランド下院選挙(定数174)が実施され、サイモン・ハリス首相率いる統一アイルランド党(フィネ・ゲール、中道右派)は3議席増の38議席を獲得した。ハリス首相は、情報セキュリティー上のリスクを認識しつつも、若者へのアプローチとしてTikTokを積極的に活用しており、「TikTok宰相」という異名を持つ。2024年3月にハリス氏が首相に就任したことで、一時的に統一アイルランド党の支持率は回復し、議席を増やすことには成功したものの、期待していたほどの勢いは得られなかった。他方、同党と連立を組む共和党(フィアナ・フォイル、中道右派)は10議席増の48議席を獲得し、第一党を維持するとともに党勢を大幅に拡大した。連立協定により約束された首相交代までの間の2年半(2020年~2022年)にわたり首相を務めたミホル・マーティン副首相は、ハリス首相が「息切れ」することを予想し、地味ではあるが頼りになるリーダー像を作り上げたとされており、この選挙戦略が功を奏したといえる。ただし、連立与党全体としては、緑の党(改選前12議席)が大幅に議席を減らし、1議席のみの獲得にとどまったため、過半数にはわずかに及ばない結果となった。最大野党でナショナリスト政党のシン・フェイン(改選前37議席)は、度重なるスキャンダルや一貫性に欠ける移民政策が影響し、今回の選挙では得票率を減少させる結果となったが2議席増の39議席を獲得した。今後は、共和党と統一アイルランド党を中心とした連立政権が少数与党となり、小規模政党や無所属議員からの支持を得る形で政権運営を模索するとみられるが、生活費や住宅価格の高騰といった課題が続く中で、与党への逆風が比較的小さかった点は注目に値する。

研究員

石川 雄介

ルーマニア大統領選挙(初回投票) 2024年11月24日

ルーマニア大統領選挙(初回投票) 2024年11月24日

解説

11月24日に実施されたルーマニア大統領選挙の第一回投票では、泡沫候補とされていた親ロシア・反NATO派のカリン・ジョルジェスク候補が、数十年にわたりルーマニアの第一党の座を維持してきた社会民主党のマルセル・チョラク首相を含む有力候補を破って突然首位となり、二位となった親EU派で野党のルーマニア救国同盟(USR)のエレナ・ラスコニ党首とともに決戦投票に進んだことから、世界の注目を集めた。ジョルジェスクは独立候補として政党の支援を受けず、主にTikTokなどのSNSを中心とした選挙活動により既存メディアをあえて避けながら、「ウクライナ戦争の背後で帝国主義軍産複合体が暗躍している」などの極端な主張を展開することで、現状の政治に不満を持つ若者を中心に幅広い層から支持を集めた。しかし、ルーマニア当局の調査で外国政府や非国家主体による大規模な介入が示唆されたことを受け、憲法裁判所は大統領選挙を無効としてやり直しを命じた。ルーマニア大統領はEUやNATOの首脳会議への参加、軍の最高司令官としての権限を含む重要な国防・外交上の役割を担うため、候補者の届け出からやり直される大統領選挙の行方を今後も注視する必要がある。

研究員

石川 雄介

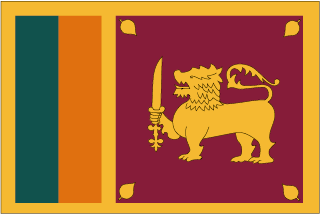

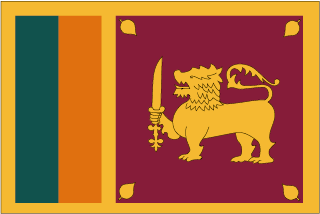

スリランカ総選挙 2024年11月15日

スリランカ総選挙 2024年11月15日

解説

9月の大統領選に引き続き、11月15日に行われた議会選挙では、大統領選で勝利したディサナヤーカ率いる「国民の力(NPP)」が159議席(定数225)を獲得するという大勝を成し遂げた。改選前は3議席しかなかったことを考えると大躍進である。他方、これまでスリランカ政治で圧倒的な存在であったラジャパクサ兄弟(経済危機で国外亡命)が率いていた「スリランカ人民戦線(SLPP)」は145議席から3議席へと大敗し、ウィクラマシンハ前大統領が率いる新党である「新民主戦線(NDF)」も5議席しか獲得できなかった。また、大統領選決選投票に残ったプレマダーサ率いる「統一人民戦線(SJB)」は40議席(改選前は54議席)と振るわず、NPPの一人勝ちとなった。スリランカの議会選挙は22の比例代表ブロックで196議席、全国比例で29議席が選ばれるが、小選挙区制でもないも関わらず、これだけ大きな議席の変動が起きたのは印象的である。それだけ国民の不満がたまっており、マルクス主義的イデオロギーに基づくNPPへの支持が集まったものと見られる。NPPが議会の3分の2を占めたことで憲法改正が可能となり、NPPの公約である大統領制から議院内閣制への移行の可能性も高まった。

地経学研究所長

鈴木 一人

米大統領・連邦議会選挙 2024年11月5日

米大統領・連邦議会選挙 2024年11月5日

モルドバ大統領選挙 2024年10月21日(一回目)、11月3日(二回目)

モルドバ大統領選挙 2024年10月21日(一回目)、11月3日(二回目)

解説

11月3日、モルドバにおいて大統領選挙(任期4年、3選禁止)の決選投票が行われ、親欧米派で現職のマイア・サンドゥ大統領が約55%の支持を得て再選を果たした。今回の決選投票は、10月20日の初回投票においていずれの候補者も過半数の支持を得られなかったことに起因するものである。初回投票で最多の得票を得たサンドゥ大統領と、同投票で第二位となり親ロシア派の社会党から支持を受けるアレクサンドル・ストヤノグロ元検事総長が決選投票に臨んだ。また、初回投票時には、EU加盟を憲法に明記するかどうかを問う国民投票も行われ、賛成が50.46%、反対が49.54%となった。サンドゥ大統領は、2030年までのEU加盟を目指し、ロシアによるウクライナ侵略に強く反対するとともに、ロシアへのエネルギー依存からの脱却を推進しているが、この親EU・反ロシアの政策はエネルギー価格の高騰やインフレを招き、サンドゥ大統領の政策に不満を持つ国民が増えていた。その影響もあり、国内ではサンドゥ大統領の得票がわずかにストヤノグロ元検事総長を下回る結果となったものの、在外投票でサンドゥ大統領が強く支持されたため、僅差での再選となった。なお、ロシア政府は否定しているものの、大統領選挙や国民投票に際しては、ロシアからの偽情報の拡散や大規模な票の買収が行われていたとする指摘が複数なされている。今回の国民投票と大統領選挙において、僅差ながらもEU加盟に賛成する意向が示され、親EU派の大統領が再選を果たしたことのインパクトは大きい。

研究員

石川 雄介

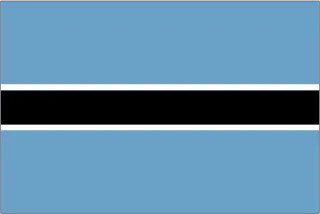

ボツワナ総選挙 2024年10月30日

ボツワナ総選挙 2024年10月30日

解説

10月30日に行われたボツワナ総選挙で、60年間与党であったボツワナ民主党(BDP)が敗れ、野党の民主改革のための傘(UDC)が第一党となった。全69議席のうち、BDPは4議席しか獲得できず(34議席減)、UDCが36議席(28議席増)、ボツワナ会議党(BCP)が15議席、右派のボツワナ愛国戦線(BPF)が5議席などとなった。ボツワナでは南ア同様、議会が大統領を選ぶため、BDPのマシシ大統領からUDCのリーダーであるボコに政権交代が起きた。ボツワナはアフリカ大陸で最も民主制度が定着している国家として知られており、マシシ大統領は長年権力の座にあったにもかかわらず、今回の政権交代を受け入れ、平和的な権力移行を進めることを約束している。ボツワナは輸出の4分の3がダイヤモンドだが、人工ダイヤモンドの品質向上などもあり、ダイヤモンド価格が低迷した結果、経済成長が1%にとどまるなど、経済問題に対する不満が高まっていたことが今回の選挙結果に影響したとみられている。

地経学研究所長

鈴木 一人

衆議院総選挙 2024年10月27日

衆議院総選挙 2024年10月27日

ブルガリア総選挙 2024年10月27日

ブルガリア総選挙 2024年10月27日

解説

10月27日、ブルガリアにて3年間で7回目となる総選挙(一院制、定数240)が実施された。ブルガリアでは、2021年までボイコ・ボリソフ元首相が約10年間にわたり政権を担ってきたが、2021年以降、どの政党も過半数を獲得できておらず、政権が発足しないか、発足しても短命に終わることが多く、政治的に不安定な状況が続いている。こうした政治的な不安定さの背景には、経済成長や汚職対策における既存政党の行き詰まりや、極端な主張を掲げる新興政党の増加があるとされる。今回の選挙でも、ボリソフ元首相率いる中道右派政党「欧州発展のためのブルガリア市民」(GERB)が69議席を獲得し(1議席増)、2024年6月の前回総選挙と同様に第一党となったが、過半数には遠く及ばなかった。第二党のキリル・ペトコフ元首相率いる中道政党「我々は変化を続ける」(PP)を中心とする政党連合(PP–DB)は前回総選挙で大幅に減少した議席を回復できず、さらに2議席を減らして37議席の獲得にとどまった。また、「ブルガリア・ファースト」を掲げる親ロシア派政党「リバイバル(Revival)」は35議席を獲得し、前回に続いて第三党の座を維持し、ロシア・ウクライナ戦争の即時停戦を求める新政党「道徳、団結、名誉(MECh)」は12議席を獲得する躍進を見せた。ブルガリア国会の分断は今回の選挙を通じても解消されず、ボリソフ元首相の組閣へのハードルは依然として高い。組閣の失敗と度重なる総選挙の実施により、国民の既存政党への失望や不信が強まり、親ロ政党や極右政党への支持が拡大し、組閣がさらに難しくなるという悪循環が続いているといえる。

研究員

石川 雄介

リトアニア総選挙 2024年10月27日

リトアニア総選挙 2024年10月27日

解説

10月27日、リトアニアにて議会選挙(一院制、小選挙区比例代表並立制)の決選投票が実施された。13日に行われた第1回投票と合わせて、中道左派の野党・社会民主党(LSDP)が141議席中52議席を獲得して第一党に躍進したが、過半数には届かなかった。他方、中道右派のシモニテ首相率いる与党・祖国同盟(TS-LKD)は、50議席から28議席へと議席を大幅に減らす結果となった。シモニテ政権は、所得の伸び率が2桁台に達し、物価上昇率もEU加盟国中で最低水準に抑えるなど、経済面で成果をあげてきたものの、医療サービスの悪化や経済格差の拡大などへの不満が高まり、近年徐々に支持率を低下させていた。第三党には、ポピュリズム政党とも形容される新興政党ネムノ・アウシュラ(Nemuno Aušra)が入り、20議席を獲得した。社会民主党は同党との連携を否定しており、中道左派政党である民主連合「リトアニアのために」(DSVL、14議席)および農民・グリーン同盟(LVŽS、8議席)との連立が予想される。連立が成立すれば、祖国同盟から社会民主党への政権交代がなされるが、祖国同盟と社会民主党の間では対ロシア政策や防衛費に関する相違は小さく、リトアニアの厳しい対ロ姿勢に変化はないと見られる。

研究員

石川 雄介

オーストリア総選挙 2024年9月29日

オーストリア総選挙 2024年9月29日

解説

9月29日に行われたオーストリア総選挙では、極右の自由党(FPÖ)が29.1%の支持を獲得し、ネハンマー首相率いる中道右派の国民党(ÖVP)を僅差で破り第一党となった。自由党は反移民を掲げるとともに、エリートが市民の望まない政治を行っていると訴えており、こうした主張が現状打破を望む有権者からの支持につながった可能性が高い。自由党は1950年代に元ナチス党員らが設立した政党であり、極右政党の中でも長い歴史を持つ。過去には国民党と連立政権を組んだこともある。しかし、国政選挙における第一党の座の獲得は今回が初めてであり、欧州議会選に続く二回連続の自由党の勝利は、大連立を組むことも多かった伝統的政党である国民党(ÖVP)と社会民主党(SPÖ、中道左派)に対して主要政党としての存在感を見せつけるとともに、EU政治において連携を強めるハンガリーのフィデスやチェコのANOなどの欧州懐疑派政党を勢いづける結果となった。

いずれの政党も過半数を得ることが出来なかったため、今後は連立交渉が行われることになるが、交渉においては第二党となった国民党が連立の鍵を握っている。国民党は、移民政策などにおいて国民党と比較的近い政策を掲げ、自由党のハーバート・キックル党首の首相就任に対しては拒否する意向を示しているものの、連立の可能性については排除していない。国民党が、自党よりも議席数が少ない社会民主党や緑の党との連携により自由党を排除するのか、それともキックル党首の首相就任を回避しつつ自由党との連携を模索するのかが今後の注目点となろう。

研究員

石川 雄介

スリランカ大統領選挙 2024年9月22日

スリランカ大統領選挙 2024年9月22日

解説

9月22日に行われた、スリランカの大統領選挙では、左派の人民解放戦線(JVP)のディサナヤーカが約42%、中道派の統一人民戦線(SJB)のプレマダーサが約33%となり、中道右派の現職大統領であるウィクラマシンハは落選することとなった。スリランカ大統領選では、投票者は第一から第三候補まで記入し、第一候補でどの候補も過半数を取れない場合、第二、第三候補としての投票を再集計して当落を決定する。その結果、ディサナヤーカとプレマダーサの上位二名のうち、ディサナヤーカが過半数を得て勝利した。スリランカで再集計により当落が決まったのは初めてである。スリランカでは長らくタミール族との内戦が続き、その内戦を収めたラジャパクサ兄弟が政治の実権を握ってきたが、中国からの過剰な借り入れと、不効率なインフラ投資を含む経済運営の破綻から、経済危機に陥り、ラジャパクサ大統領は国外に逃亡した。その後始末を担ったウィクラマシンハがIMFとの債務交渉や日本、インドからの支援を取りまとめるなどして、なんとか危機を収めた。しかし、緊縮財政を強行し、国民の生活苦が深刻化したことでウィクラマシンハへの支持は集まらず、貧困解消、汚職撲滅、IMFなどとの債務合意の見直しなどを主張したディサナヤーカが勝利することとなった。ディサナヤーカは当面、IMFとの合意を順守すると発言しているが、緊縮財政の緩和や国民への富の再配分を強化することで、債務返済の優先順位が下がる可能性はある。また、2022年の経済危機は中国からの借款が原因であったにも関わらず、救いの手を差し伸べなかったこともあり、ディサナヤーカも中国との距離をとっているが、財政状況が悪化すれば、中国がつけ入る隙も出来てくると思われる。

地経学研究所長

鈴木 一人

ヨルダン総選挙 2024年9月10日

ヨルダン総選挙 2024年9月10日

解説

ヨルダンでは2022年に部族が中心となった政治から政党政治への移行を目指して選挙改革が行われたが、9月10日に行われた総選挙は新選挙法が適用される最初の選挙となった。新選挙法では138議席中、41議席が認可を受けた30の政党の間で争われた。また女性議員のクォータを15から18議席としている。しかし、残りの議席は地方の部族に手厚く配分され、政治活動が活発な都市部、とりわけパレスチナ難民が集中する地域の代表性は乏しい仕組みが残ったままである。投票率は32.25%であり、これまで5議席しかなかったムスリム同胞団系のIAFが31議席を獲得し、第一党になるという躍進を見せたが、議会の多数を得るには至らなかった。第二党の穏健王党派のNCPは21議席、中道リベラルのエラダ党が19議席を獲得し、諸派36議席、無所属31議席であり、既存政党の優位は変わらなかった。国王が首相任命権や議会解散権を持つなど強い権限のある現体制では議会の役割は小さい。しかし、IAFの躍進は、ガザ地区の武装集団ハマスとも関係のあるムスリム同胞団系の組織が、イスラエルに対する抗議デモを組織し、パレスチナ系の住民から支持を得た結果だと言える。選挙後にアブドラ二世国王はハサーウナ首相を解任し、ハッサンを首相に任命したが、閣僚は前政権からの横滑りで、テクノクラート中心の統治構造は大きく変わらなかった。

地経学研究所長

鈴木 一人

キリバス総選挙 2024年8月14日(一回目)、8月19日(二回目)

キリバス総選挙 2024年8月14日(一回目)、8月19日(二回目)

ベネズエラ大統領選挙 2024年7月28日

ベネズエラ大統領選挙 2024年7月28日

解説

7月28日に行われたベネズエラの大統領選挙は、2013年から大統領の職に就くマドゥロが、選挙管理委員会の発表で53.67%の得票で勝利した。しかし、選挙前の世論調査では野党候補のゴンザレスが圧倒的な支持を得ているとしており、大規模な選挙不正が行われたと多くの国が指摘し、国民も反発している(ゴンザレス陣営が独自に投票所を監視した結果、マドゥロ30.5%、ゴンザレス69.5%と発表)。なお、マドゥロは国連などの第三者による選挙監視団を受け入れていない。1999年からチャベスによる独裁体制が続いており、その後継者であるマドゥロも強権的な政治体制を維持しているベネズエラでは、選挙管理委員会も体制に組み込まれた状況で、選挙が有名無実化している。ベネズエラは年率200万%とも言われるハイパーインフレを経験しており、経済破綻状況にあるが、アメリカからの制裁を受け、主力輸出品である原油の輸出が出来ず、閉塞状況が続いている。選挙不正による独裁体制の継続には国民の不満も蓄積しており、選挙後も社会的な騒乱状態が続いている。治安維持を担う警察や軍が市民の側につくことになれば、マドゥロ政権の将来も危うくなる可能性がある。

地経学研究所長

鈴木 一人

ルワンダ大統領選挙 2024年7月15日

ルワンダ大統領選挙 2024年7月15日

解説

7月15日に行われたルワンダの大統領選挙と総選挙で、投票が締め切られた直後に投票率98%が発表され、現職大統領のカガメが99.15%の得票で勝利したという暫定結果が出された。対立候補として出馬した2名はいずれも2017年にカガメが当選した選挙の対立候補であり、得票も両者とも1%に届かないというところまで全く同じ結果であった。1994年のルワンダ内戦で民族虐殺が行われ、80万人がなくなったが、その紛争を収めたカガメが実質的なリーダーとなり、2000年から大統領職に就いている。カガメは2012年から2022年までの間、平均7.2%の経済成長をもたらしたことが評価される一方、隣国のコンゴ民主共和国の鉱物を奪取してルワンダ産と偽って輸出したといった醜聞も抱えている。有力な対立候補は排除され、裁判所も訴えを拒否するといった独裁体制に今回も変化はなかった。なお、同日行われた総選挙の結果が出るまでにはまだ時間がかかるとみられている。

地経学研究所長

鈴木 一人

シリア国会議員選挙 2024年7月15日

シリア国会議員選挙 2024年7月15日

解説

7月15日に行われたシリアの国会議員選挙は、内戦が続く中でアサド政権が支配する地域に限定され(8151の投票所)、反体制派が支配する北西部や米軍に支援されたシリア民主軍が収める北東部、さらには難民として流出した数百万人も在外投票ができない(大統領選挙では在外投票が可能)中で実施された。1人の有権者が複数投票すると言った不正も報告されており、いくつかの投票所の管理者は司法に訴えられているとのこと。このような状況を反映して、投票率は38%であったが、アサド大統領率いるバース党から立候補した候補はすべて当選し、250議席中185議席を獲得した。アサド大統領は憲法上では2028年までの任期で最後となるが、憲法改正して権力を握り続ける可能性も否定できない。

地経学研究所長

鈴木 一人

フランス総選挙 2024年7月7日

フランス総選挙 2024年7月7日

解説

6月に行われた欧州議会選挙で極右の国民連合(RN)が第一党となったことを受け、マクロン大統領は議会を解散し、総選挙に打って出た。その真意は定かではないが、2027年の大統領選挙、国民議会選挙でRNが勝利しないために、今回の総選挙でRNが勝って権力を得たとしてもマクロン大統領が在位中である限りRNをコントロールできると判断し、それによってRNの統治能力のなさを示そうとしたと考えられる。フランスでは大統領は直接選挙で選出されるため、議会を解散しても大統領はその職にとどまる。総選挙は二回投票制で行われ、第一回投票で過半数を取った場合は当選が確定するが、それ以外の場合は12.5%以上の得票をした候補者による第二回投票が行われる。6月30日に行われた第一回投票では、RNの右翼連合が33.21%、極左の「不服従のフランス(LFI)」や社会党、緑の党からなる左派連合である新人民戦線(NFP)が28.21%、マクロン大統領が率いるルネッサンスを含む中道連合(Ensemble)が21.28%、中道右派の共和党が6.57%であった。第一回投票で過半数をとった76選挙区を除く501選挙区で、12.5%以上を取った候補が3人以上いる選挙区は306(2022年総選挙では8)となり、中道と左派のNFPで票が割れると極右のRNが勝利する可能性が高まるとして、中道と左派の選挙協力が成立し、3人以上の選挙区では3位のEnsemble(81候補)とNFP(126候補)の候補は辞退することとなった。その結果、NFPが182議席、Ensembleが168議席、RNが143議席(総議席数577、過半数289)と、どの会派も過半数を握ることが出来なかった。首相は第一会派となったNFPから出ると思われるが、NFPの中でも極左のLFIと中道左派の社会党や環境政党などとの関係が悪く、妥協の余地がないため、マクロン大統領はLFIと極右のRNを除いた社会党から中道右派の共和党までを包含する大連立を目指しているとみられる。いずれにしても大統領と首相の所属政党が異なる「コアビタシオン」になることは不可避であり、今後のフランス政治が不安定になることは避けられないだろう。

地経学研究所長

鈴木 一人

英国総選挙 2024年7月4日

英国総選挙 2024年7月4日

関連動画

解説

7月4日、2019年12月以来となるイギリス総選挙が行われ、野党の労働党が過半数を大幅に超える地滑り的勝利を収め、政権交代が実現した。2011年に保守党と自由民主党の連立政権時に制定された議会任期固定法により、5年間の議会任期満了時まで首相の解散権による議会解散ができなくなっていたが、2022年に議会解散・招集法が廃止されそれ以降はじめての総選挙となり、5月22日にリシ・スナク首相の議会解散と総選挙実施の意向の発表により実現した。政党支持率の世論調査では、野党の労働党が与党の保守党をつねに20ポイント近く上回る状態が続いており労働党優位が続いていたが、そのような想定通りに労働党が前回の議席の176議席の二倍以上となる412議席を獲得して大勝し、他方で与党の保守党は歴史的な大敗となり前回総選挙の365議席が121議席と大幅に減少した。その要因として、右派のナイジェル・ファラージ率いるリフォームUKの躍進(得票率で14.3%の3位、議席は5にとどまる)によって保守層の票が大幅に失われ、同時にスコットランドで圧倒的な存在であったスコットランド国民党(SNP)がスキャンダルで失速したことなどにより、中道票の多くは同じく躍進した自由民主党(得票率は12.2%だが議席数は63)や、中道化を進めたキア・スターマー率いる労働党に流れた。この選挙結果を受けて、7月5日にスターマー首相が労働党内閣を組閣し、ゴードン・ブラウン首相以来の14年ぶりに労働党政権が成立した。

欧米グループ・グループ長

細谷 雄一

モンゴル総選挙 2024年6月29日

モンゴル総選挙 2024年6月29日

イラン大統領選 2024年6月28日

イラン大統領選 2024年6月28日

解説

5月19日にヘリコプター事故でライシ大統領が亡くなったことで、後継の大統領を選ぶ選挙が6月28日に行われた。80人の立候補者が登録したが、そのうち74人がイスラム教聖職者からなる護憲評議会で失格となった。失格者の中には元国会議長のラリジャニやジャハンギリ元副大統領といった穏健派の有力政治家が含まれる。残った6人の候補のうち、保守派2名が撤退し、保守強硬派のカリバフ国会議長(革命防衛隊出身)やジャリリ元核交渉官、改革派のハタミ政権で保健相を務めたペゼシュキアン、保守派のアフマディネジャド政権で内務相を務め、穏健派のロウハニ政権でも司法相を務めたプルムハンマディの四人で第一回選挙が行われた。ペゼシュキアンが44.36%の得票を得たが過半数に届かず、二位のジャリリと決選投票となった。一週間後に行われた決選投票ではペゼシュキアンが54.76%、ジャリリが45.24%の得票となり、3年ぶりに穏健・改革派政権が誕生することとなった。2021年の大統領選挙ではハメネイ師の後継者と目されるライシが勝利するよう「仕組まれた」選挙と言われ、投票率は48.8%と史上最低を記録した。また2024年の国会議員選挙では41%とさらに低下。その余波から今回の選挙でも、政治に対する不信や諦めムードが支配的であり、一回目投票では39.93%の投票率と史上最低を更新したが、二回目投票では改革派のペゼシュキアンへの期待と保守強硬派のジャリリへの反発もあり、投票率は向上して49.8%を記録した。ペゼシュキアンは制裁解除と核合意の復活を主張しているが、外交安全保障はハメネイ師の影響が強く、また、交渉相手となる米大統領が11月に決まるため、公約実現は容易ではない。

地経学研究所長

鈴木 一人

ベルギー総選挙 2024年6月9日

ベルギー総選挙 2024年6月9日

解説

ベルギーは、宗教、階級、言語などの複数の社会的亀裂を抱える中、2024年6月9日、連邦議会下院(定数150)総選挙が欧州議会選挙とあわせて実施された。北部フランドル地方(オランダ語圏)の中道右派政党で同地域の独立を主張する野党の「新フランデレン同盟(N-VA)」が24議席を獲得して第1党を維持、南部ワロン地方(フランス語圏)ではリベラル系の「改革運動(MR)」が20議席を獲得して第2党となった。北部の極右政党「フラームス・ベラング(VB)」と極左政党「労働党(PTB/PVDA)」はともに議席数を伸ばしたものの、VBが同地方で争っていたN-VAの議席を下回る20議席、PTB/PVDAも15議席の獲得にとどまったことから、予想されていたほどの地すべり的な勝利とはならなかったが、極右・極左政党はそれぞれ2議席、3議席の増となった。他方、デクロー首相率いる北部リベラル系政党「フラームス自由民主」は7議席(改選前は12議席)しか獲得できず、デクロー首相が辞意を表明する事態となった。また、改選前13議席あった南部の「環境政党(Ecolo)」は3議席と惨敗し、北部の「緑の党(Groen)」は2議席減の6議席となり、欧州議会選挙と同様の傾向を示した。ベルギーは2010年選挙後に組閣まで541日もの時間を要したという世界記録を持つ。社会の分断がさらに深まる中、今回も組閣までには長期間を要することが予想される。また、デクロー政権は7党による連立政権であったが、その中には3分の1弱の議席を獲得していた極右・極左政党は含まれておらず、政権から排除されていた。こうした「包摂と排除の政治」が継続されるのかという点も新政権樹立における一つの焦点となろう。

研究員

石川 雄介

欧州議会選挙 2024年6月6日〜6月9日

欧州議会選挙 2024年6月6日〜6月9日

関連動画

解説

EU(欧州連合)の欧州議会選挙が6日から9日にわたって実施され、6月10日に速報が相次いで発表された。第1会派でウルズラ・フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長が属するEPP(欧州人民党)が14増の190議席となった反面、第2会派のS&D(欧州社会民主進歩同盟)は微減となった。日本が特に外交上の連携を重視するG7諸国では、フランスのマクロン大統領が所属する中道のRE(欧州刷新)は議席を大幅に減らした。他方、イタリアのメローニ首相らが率いる右派のECR(欧州保守改革)は議席を増やした。フォン・デア・ライエンの中道右派に、中道リベラルと環境政党を加えた親EU派が過半数を確保したが、委員長再選への道のりは平たんではない。

主任研究員

鈴木 均

メキシコ大統領・議会選挙選挙 2024年6月2日

メキシコ大統領・議会選挙選挙 2024年6月2日

解説

【大統領選挙】メキシコで行われた大統領選挙でロペス=オブラドール大統領の後継者であるシェインバウム候補が59.36%の得票で、二位のガルベス候補(27.91%)を大きく引き離して当選した(開票率は95.23%)。国家再生運動(MORENA)など与党3党で憲法改正が可能な上下両院で2/3の議席確保が視野に入り政権は盤石といえる。経済成長を成し遂げ、公共サービスを改善したロペス=オブラドール大統領の高い人気をそのまま引き継ぎ、初のメキシコシティ市長も経験したシェインバウムは、国民からの強い支持を得て危なげなく当選したと言える。初の女性大統領として、男性中心的な価値観が残るメキシコにおいてどの程度のリーダーシップが発揮されるかが注目されるが、メキシコシティ市長時代に女性に配慮した公共サービスなどが高く評価され、その後も女性市長が続くような環境を作った点から見ても、その政治的手腕は折り紙付き。ただ左派政権下での公共投資、年金改革、国有企業優遇などで財政状況は悪化しており、保護主義の傾向が強まるアメリカとの自由貿易協定(USMCA、旧NAFTA)をどう守り、経済成長を続けられるかどうかも試されている。最大の課題は治安問題であり、大統領選と同時に行われた議会選挙、地方選挙の候補者が38人も殺害されるなど、麻薬組織などの集団が支配する地域も少なからずあり、対応を間違えると政権が揺らぎかねない問題でもある。

【議会選挙】大統領選挙と同時に行われた議会選挙では、上下両院でシェインバウムが所属する国家再生運動(モレナ)と緑の党、労働党の連合が勝利し、上院ではわずかに3分の2に届かない82議席(定員128議席)、下院では3分の2を超す363議席(定員500議席)を獲得。憲法改正に必要な上下両院で3分の2に及ばなかった。建国以来、2000年まで71年間政権を握ってきた革命制度党(PRI)を含む野党連合は上院で39議席、下院で111議席と振るわず、その勢力は衰える一方である。同時に行われた地方選でも主要な8つの州知事を含む24の州知事(全体で32州)はモレナが勝利するという圧倒的な勝利であった。モレナは中道左派政党で、ロペス=オブラドールは労組に依拠した左派で富の再分配が中心の旧来の左派であり、英語も話せないが、シェインバウムは環境問題の科学者で米国で学位を取った現代的な左派である。この二人に代表される新旧の左派の亀裂が、今後安定多数を持つ議会でどのように出てくるのか、特に旧来型の左派が進めたバラマキ政策による所得の向上には人気があったが、メキシコ財政に大きな負担となっており、財政政策を巡る党内のとりまとめが問題となるだろう。また、この議会選でも36名の候補が殺害され、175の投票所が閉鎖されるなど、治安問題は待ったなしの状態であり、大統領、上下両院を支配しているモレナの「統一政府」に課せられた課題は大きい。

地経学研究所長

鈴木 一人

アイスランド大統領選 2024年6月1日

アイスランド大統領選 2024年6月1日

関連動画

解説

6月1日に行われたアイスランド大統領選では、カトリン・ヤコブスドッティル前首相をはじめとした11人の候補を破り、実業家のハラ・トマスドッティル氏が新たに大統領に選出された。アイスランドの大統領は、法案への署名を拒否し国民投票に付議する権限を有しているものの、伝統的に、そうした権限を行使する機会は物議を醸した法案などの一部に限られており、基本的には国民統合の象徴としての儀礼的な役割に留まっている。そのため、アイスランドでは政治家よりも大学や民間企業の出身者など政治色の薄い人物が大統領に就任することが多い。28年ぶりでアイスランド史上2人目の女性大統領となるトマスドッティル氏は、アイスランド商工会議所で女性初の会頭を務めた経験を持ち、2018年からは職場における平等、気候変動、企業のガバナンス及び透明性向上に取り組む国際NGO「B-Team」のCEOを務めていた。

研究員

石川 雄介

南アフリカ総選挙 2024年5月29日

南アフリカ総選挙 2024年5月29日

解説

アパルトヘイト後の南アフリカの政治の中心にあり、常に議席の過半数を得ていたアフリカ国民会議(ANC)が過去30年で初めて過半数割れをした歴史的選挙となった。選挙結果はANCが40.3%、ビジネス重視の民主同盟(DA)が21.62%、前大統領のズマがANCから離党して作った「民族の槍(MK)」が14.71%、またANCよりもナショナリスト寄りの経済的自由の闘士(EFF)が9.47%という得票となった。その結果、400議席のうち、ANCは159議席、DAが87議席、MKが58議席、EFFが39議席、諸派57議席となった。南アは大統領は議会が選出するため、多数を失ったラマポーザ大統領は弾劾を受けるリスクを避けるためにも安定した連立政権を作る必要がある。ANCへの批判が高まったのは恒常的な失業、貧富の格差、インフラ整備の遅れ、またズマ前大統領の汚職を批判する形で登場したラマポーザ大統領も自宅に大金を隠していたスキャンダルが暴露されたため、国民の信任を失った結果といえよう。仮にANCとMK、EFFによる連立政権が出来た場合、ズマ前大統領という強烈な個性を内側に抱えることになり、政権が振り回される恐れがあることと、国民の信頼回復にはつながらないという問題もあるが、ANCの流れをくむ政党同士の連立となるため政権運営が容易になると見られている。ANCとDAが連立した場合は政策調整のコストは高いが、政治的な刷新への期待が高まる。

地経学研究所長

鈴木 一人

リトアニア大統領選 2024年5月26日

リトアニア大統領選 2024年5月26日

解説

5月26日に行われたリトアニア大統領(任期5年、再選一度のみ)の決選投票では、現職のギターナス・ナウセーダ大統領が2019年の大統領選でも争ったシモニーテ首相を大差で破り、過去最高の約75%の得票率で再選を果たした。初回投票には両者を含む8人が立候補しており、その中には反ユダヤ主義者やウクライナ支援に反対する政治家もいたが、そうした候補者は大きな支持を得られず初回投票で落選した。また、ナウセーダ大統領とシモニーテ首相の間では、選挙の主要な争点となった安全保障問題において、ロシア・ウクライナ戦争への姿勢や防衛費拡大の方針に違いがなかったため、決選投票では争点にならず、現職のナウセーダ大統領に有利な状況であった。その結果、ポピュリズムやロシアからの偽情報に左右されない穏やかな選挙戦に終始した。他方、東アジアとの関連では、ナウセーダ大統領が選挙戦で中国との関係改善のため台湾代表処の名称変更を提案したことが話題となった。ナウセーダ大統領によるこうした提案は初めてではないが、リトアニアの対中強硬姿勢に今後変化が見られるかどうかが注目される。

研究員

石川 雄介

ドミニカ共和国大統領選挙 2024年5月19日

ドミニカ共和国大統領選挙 2024年5月19日

パナマ大統領選挙 2024年5月5日

パナマ大統領選挙 2024年5月5日

モルディブ総選挙 2024年4月21日

モルディブ総選挙 2024年4月21日

解説

4月21日に行われたモルディブの総選挙は、昨年10月の大統領選で勝利したムイズ大統領の政党である人民国家議会党(PNC)が93議席中、71議席を獲得するという大勝の見込みである。他方、野党のモルディブ民主党(MDP)は12議席に留まる見込み。投票率は72.9%で、前回の2019年選挙の82%から大きく低下した。ムイズ大統領は、モルディブの大統領として初めてインドより先に中国を訪問するなど、親中派の立場を前面に出し、モルディブに駐在するインド軍兵士を追い出す(なお、インドとの調整の結果、救難ヘリのメンテナンスなどの技術者と入れ替わる形で決着)など、インドとの関係を断絶する政策を進めているが、今回の選挙はその路線をさらに強化する結果となった。MDPから分派した、親インド派のナシード元大統領率いる民主党は議席を獲得できなかったが、ムイズ大統領の師匠筋に当たるヤミーン元大統領が創設した新党も議席を得ることは出来なかった。これでムイズ大統領に権力が集中し、中国への依存が高まり、インドとの対立がさらに激化する可能性が高くなった。

地経学研究所長

鈴木 一人

インド総選挙 2024年4月19日〜6月1日

インド総選挙 2024年4月19日〜6月1日

解説

4月末から6月初めにかけて7回に分けて行われたインド総選挙は、事前の予想とは異なり、与党のインド人民党(BJP)が改選前の303議席から240議席(議席総数543議席、過半数は272議席)に減らし、過半数を失う大敗となった。特に人口が最も多いウッタルプラデッシュ州で62議席から33議席、ムンバイのあるマハラシュトラ州で23議席から9議席など大幅に議席を失った。ただ、BJPの連立パートナーである政党を含めれば過半数を維持したことでモディ政権は3期目に入ることとなる。選挙前からデリー首都圏のライバルである庶民党(AAP)のケジリワル党首を投獄したり(のちに保釈)、最大野党の国民会議派の実質的なリーダーであるラウル・ガンディーの議員資格をはく奪する(のちに最高裁によって回復)など、強権的に野党の選挙キャンペーンを妨害したが、国民会議派は47議席増の99議席、AAPも2議席増の3議席を獲得した。これまで国民の支持を背景に、ムスリムに対する抑圧や、強引な農政改革などを行ってきたモディ政権であるが、経済成長の果実が一部にしか行きわたらず、多くの国民はインフレや失業の問題が解消されないことに不満を持っていたことが大きな敗因と思われる。権威主義化するモディ政権に投票でNoを突き付けた形になったことで、インドの民主主義の健全性が示された例と言える。

地経学研究所長

鈴木 一人

クロアチア総選挙 2024年4月17日

クロアチア総選挙 2024年4月17日

解説

2024年、クロアチアは総選挙、欧州議会選、大統領選という3つの大型選挙を控えており、その初戦が4月17日に実施された。この総選挙は、現職で親EU派のプレンコヴィッチ首相率いるクロアチア民主同盟(HDZ)に対して、大統領として儀礼的な役割を担っていたミラノヴィッチ大統領・元首相率いる野党・社会民主党(SDP)のがウクライナ支援に反対の方針を掲げて、その差を縮めていたことから、選挙の行方が注目されていた。暫定結果によれば、HDZが61議席(定数151・一院制)と5つ議席を減らした一方で、SDPの議席は1議席増の42に留まり、第3党の新興右派政党の祖国連合も2議席減の14議席となったことから、全体の構図は大きく変わることはなかった。しかし、2020年の総選挙で過半数を取れなかったプレンコヴィッチのHDZが少数政党の支持を集めて辛うじて政権を維持してきたことを踏まえると、失った5議席を他党との連立で補うのは容易ではない。また、総選挙では対EU・ウクライナ政策より国内経済の停滞や与党の度重なる汚職疑惑が主な焦点となったとされ、現職のプレンコヴィッチ政権に対する風当たりの強さが表れた。今後政権がどのような連立を組み、国内対策を取るかが、6月の欧州議会選、12月の大統領選に影響してくるであろう。

研究員

石川 雄介

ソロモン諸島総選挙 2024年4月17日

ソロモン諸島総選挙 2024年4月17日

解説

4月17日に行われたソロモン諸島の総選挙では親中派のソガバレ首相率いる「OUR Party」が50議席中15議席を獲得して第一党となったが過半数に届かなかった。他方、中国の進出に否定的な野党(ソロモン諸島民主党、ソロモン諸島統一党、Kadere党、Umi党、民主同盟党)を合計すると20議席となり、無所属の議員をめぐって与野党の連立交渉が激しくなっている。投票率は86.17%で選挙への高い関心が示された。大きな争点は中国との軍事協定の締結だったが、与党が過半数を取れなかったことで、締結は容易ではなくなった。ソガバレ首相は台湾との断交と中国との国交正常化を実現し、中国から多額の援助を受けているが、それに対する反発も強いことが示された選挙であったといえよう。

地経学研究所長

鈴木 一人

韓国総選挙 2024年4月10日

韓国総選挙 2024年4月10日

解説

4月10日に投開票された韓国総選挙(定数300)は、革新系最大野党「共に民主党」が系列政党を含め圧勝し、政権与党と国会多数派のねじれが拡大した。共に民主党は175議席(改選前156議席)を獲得し単独過半数を維持、少数与党だった「国民の力」は108議席(改選前114議席)にとどまり大敗した。進歩系の政党としてチョグク氏が率いた祖国革新党も12議席を得て第3勢力として存在感を誇示した。選挙戦では急激な物価高対策や、韓国の医学部定員増、政権の不祥事など与党側に逆風が吹いた。野党は大統領を弾劾できる定数の2/3には届かないが、与野党対決法案の迅速な処理を可能とした。与党は選挙前から過半数割れだったが、狙いとしていた野党の法案単独上程を阻止することはできなくなった。選挙結果如何で尹政権の外交・安全保障政策に急速な変化が起こる兆しはない。ただ、尹大統領の求心力が低下し、与党の法案や予算が可決できない状況となれば、多くの局面で革新系への妥協を余儀なくされ、結果として外交・安全保障政策が推進力を失う可能性は高い。(

常務理事(代表理事)

神保 謙

スロバキア大統領選 2024年4月6日

スロバキア大統領選 2024年4月6日

解説

4月6日、スロバキアにて大統領選挙の決選投票が実施された。先立って3月23日に行われた初回投票ではいずれの候補も過半数の支持を獲得できなかったものの、親欧米派のイヴァン・コルチョク元外務・欧州問題相がフィツォ首相に近いペテル・ペレグリニ元首相を上回り、上位2人で争う決選投票での接戦を予測する声も少なからずあった。しかし蓋を開けてみれば、ペレグリニ氏が約53%を獲得し勝利、対立候補のコルチョク氏は約47%に留まる結果となった。ペレグリニ氏は、コルチョク氏を「戦争屋」「スロバキアをウクライナ戦争に巻き込もうと考えている」と述べるなど、ハンガリーのオルバーン政権にも似た「戦争か平和か」というレトリックを好んで使用してきた。「平和」を主張するペレグリニ氏の勝利は、ウクライナへの軍事支援停止を訴えるフィツォ政権にお墨付きを与えることとなった。決選投票における投票率は61%と初回投票(56%)よりも高い投票率となり、ペレグリニ氏は戦争の恐怖をあおることにより極右の支持を新たに取り込んだものとみられる。また、スロバキアの大統領は法案への拒否権や閣僚および裁判官の任命権を持っており、限られた権限ではあるものの政府に一定の歯止めをかける役割を担っていた。民主主義の観点からは、フィツォ政権が今後司法やメディアへの介入を今後強めるかどうかが懸念される。

研究員

石川 雄介

セネガル大統領選 2024年3月24日(←2024年2月25日)

セネガル大統領選 2024年3月24日(←2024年2月25日)

解説

2月25日に実施される予定であったセネガルの大統領選は、現職大統領だったサルが突如として選挙の無期限延期を発表し、混乱した状況であった。しかし憲法裁判所が延期措置を違憲と判断したため、3月24日に選挙が行われ、54.28%の得票を得た野党のバシル・ジョマイ・ファイが当選した。サルの後継者であるアマドゥ・バは35.79%しか票を獲得することが出来ず完敗した。ファイは4月2日に大統領に就任し、混乱は収まりつつある。西アフリカで最も安定した民主主義とみられていたセネガルでも大統領の横暴から権威主義的な体制に移行していくのかどうかが問われていたが、司法の介入が機能し、選挙でサルの与党連合が敗北した際も、その敗北を受け入れたことで、セネガルの民主主義の強靭性が示された結果となった。

地経学研究所長

鈴木 一人

ロシア大統領選 2024年3月17日

ロシア大統領選 2024年3月17日

解説

ロシアでは、2024年3月15日から17日まで三日間にわたって大統領選挙の投票が行われた。17日に開票された最終結果は、ロシア中央選挙管理委員会によれば、現職のウラジミール・プーチン大統領が7627万票を獲得して勝利が確定した。得票率は87.28%で、投票率は77.49%とされ、いずれも過去最高である。

1993年憲法では、大統領の任期は4年で、連続2期までと規定されていたが、2008年の憲法修正で任期6年、さらに2020年の憲法修正で大統領経験者は3期まで就任できるようになり、プーチン現大統領はこれにより最長で2036年まで大統領の地位にある可能性がある。今回の大統領選挙では、投票期間を通常より延期して三日間とするとともに、電子投票も導入して投票率向上を図った。だが、政権を明確に批判するような候補は立候補が認められず、結局4人の立候補者(過去最低)しか認められなかった。プーチンの得票率は87.28%で、それ以外の候補の得票率は4%前後であり、予想通りのプーチン現大統領の「圧勝」となった。

今回、ロシアが占領するウクライナ東部及び南部の4州でも投票を実行し、「9割前後」がプーチン大統領に投票したと公表している。だが、武装した人に投票を強制されたという報道もあり、日本の林芳正官房長官も、「明らかな国際法違反で決して認められない」と厳しく批判した。

確かにロシア経済は、2023年に3.6%のプラス成長を見せるなど、軍事支出の増大や住宅バブル、天然資源の輸出拡大などによって、良好な数値を示しており、このことにロシア国民が一定の好感をもったことも事実であろう。他方で、戦争により従来以上に言論の自由などの制約が伴う中で、この得票率や投票率の数値がどの程度実情を示しているのかは、判断が難しい。

欧米グループ・グループ長

細谷 雄一

ポルトガル総選挙2024 2024年3月10日

ポルトガル総選挙2024 2024年3月10日

解説

汚職スキャンダルをめぐる首相の辞任と議会解散を受けて、2024年3月10日にポルトガル総選挙が実施された。与党であった社会党(PS、中道左派)は120議席から77議席へ議席を減らした一方で、最大野党で中道右派政党の社会民主党(PSD)を中心とした政党連合「民主同盟」(AD)が79議席を獲得して僅差で第一党となった。また、元スポーツコメンテーターのアンドレ・ベントゥーラ党首が率いる極右政党シェーガ(ポルトガル語で「もうたくさんだ」を意味する)は12議席から48議席へと議席数を選挙前の4倍に議席を増やし、第三党に躍進した。二大政党であるPSとPSDのいずれも過半数を得ることはできなかったことから(総議席数は230)、汚職や住宅価格の高騰、経済政策などへの不満を吸収したシェーガの躍進が目立つ結果となった。第一党の座を獲得したPSDのルイス・モンテネグロ党首はシェーガとの連立を否定しており、新たに発足する政権は少数与党政権となる可能性がある。二大政党間での政策の差が小さく、1974年の民主化以来比較的安定した政治を維持してきたポルトガルであるが、今後も安定した政治を継続できるかどうかが注目される。

研究員

石川 雄介

イラン国会議員選挙 2024年3月1日

イラン国会議員選挙 2024年3月1日

解説

3月1日に行われたイランの国会(Majilis)の議員選挙は、現時点で490議席のうち、投票率が20%を切った選挙区の45議席が再投票となっているため、確定はしていないが、保守派が圧倒的多数の議席を獲得した。イラン国民が保守派を選択したというよりは、選挙の前に候補者の適格審査を行う護憲評議会(保守派の聖職者が中心)が改革派・穏健派の候補を軒並み失格にした結果である。2021年の大統領選挙も同様に護憲評議会による選別によりライーシが大統領となったが、それが繰り返されたため、国民の間にはしらけムードが漂った選挙となった。注目された投票率は史上最低の41%であり、テヘランでは投票された票の中で白票が25%にのぼり、他の都市部も同様だったとのこと。これまでイスラム聖職者による統治と共和主義的な統治の複合体制として機能してきたイランを支えてきた「選挙による体制の正統性」が失われつつある。

地経学研究所長

鈴木 一人

インドネシア大統領選 2024年2月14日

インドネシア大統領選 2024年2月14日

解説

インドネシア大統領選は2/14に投開票され、現時点で選挙結果は確定していないものの、プラボウォ国防相が6割弱の得票(主要な民間調査期間の集計)を集めて他の2候補を引き離し、当選が確実視される。プラボウォ国防相は高い支持率を保ったジョコ現政権の路線を継承することを訴え、成長路線、雇用創出、高度な産業政策の推進が広く支持を集めた。当日投開票の国会議員選挙では、プラボウォ陣営のゴルカル党が第1党を逃し、少数与党となる可能性がある。かつてスハルト政権期に人権侵害疑惑も取り沙汰された強面のプラボウォ氏だが、選挙ではソフト路線を打ち出しジョコ氏の人気にすがるように長男を副大統領候補に起用するなど、なりふり構わぬ権力固めだった。国会議員選で第1党となった闘争民主党と大統領候補擁立をめぐる遺恨もあり、プラボウォが目指すであろう連立工作も容易に進まない可能性が高い。1997年のアジア通貨危機をきっかけに民主主義が定着したインドネシアだが、そのあり方も徐々に不安定なものになりつつある。

常務理事(代表理事)

神保 謙

フィンランド大統領選 2024年2月11日

フィンランド大統領選 2024年2月11日

解説

2月11日に行われたNATO加盟後初の国政選挙であるフィンランドの大統領選挙の決選投票では、中道右派の国民連合党のアレクサンデル・ストゥブ元首相が、左派のフィンランド社会民主党のペッカ・ハービスト前外相を破って、新たに大統領に選出された。フィンランドは、国家元首である大統領の下での議院内閣制をとっており、大統領の任期は6年で、2期まで再選可能。12年間大統領を務めた現職であったニーニスト大統領に代わって、ストゥブ元首相が第13代大統領となる。フィンランドは、ロシアと1300キロの国境線で接しており、伝統的反ロシア感情が強い。前大統領の下でそれまでの中立路線の外交を転換したが、決選投票では右派のストゥブ元首相も左派のハービスト前外相も、基本的にはNATO加盟を実現した「ニーニスト路線」を継承する親NATOの立場を共有していた。NATOでの核共有などで、ストゥブ元首相の方がよりロシアへの強硬路線を示していた。ストゥブ氏はロンドン大学(LSE)で博士号取得した政治学者でもあり、欧州議会議員や外相なども務めた国際派、欧州大学大学院(EUI)教授も務めている。

欧米グループ・グループ長

細谷 雄一

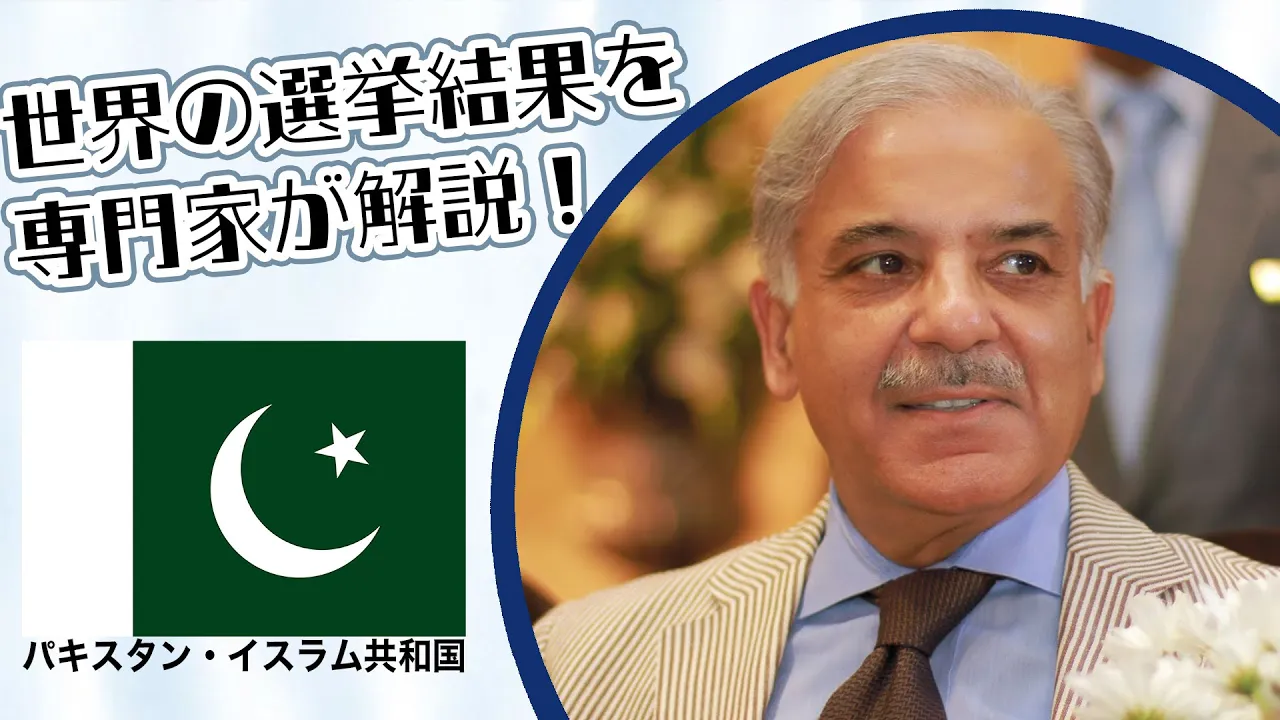

パキスタン総選挙 2024年2月8日

パキスタン総選挙 2024年2月8日

関連動画

解説

2月8日に行われたパキスタンの総選挙はカーン元首相が率いていたPTIに所属していた無所属候補が97議席を獲得し、シャリーフ元首相のPMLNが76議席、ブット元首相の息子が率いるパキスタン人民党(PPP)が54議席を獲得することとなった(総議席数は265)。いずれも過半数を得ることが出来なかったが、おそらくPMLNとPPPが連立を組んでシャリーフが首相に返り咲くことになるとみられる。パキスタンでは軍の政治における影響力が大きく、軍に支持されたPMLNに有利になるよう、カーン元首相を裁判で有罪にし、牢獄の中からの選挙活動にさせただけでなく、PTIの名前で選挙に参加することが禁じられた。またクリケットの国民的選手であったカーンを象徴する、クリケットのバットまで選挙活動で使えなくするという徹底ぶりだったが、それにも関わらずPTI系の候補集団が第一党となった。パキスタンの社会的分断や軍の介入への反発などがこうした結果をもたらしたと言えるが、国土全域に広がった洪水からの立て直しなど課題山積の中で、不安定な政権運営を強いられる状況となっている。

地経学研究所長

鈴木 一人

アゼルバイジャン大統領選 2024年2月7日

アゼルバイジャン大統領選 2024年2月7日

解説

昨年のナゴルノ=カラバフ紛争で勝利し、1月1日から同地域をアゼルバイジャンに編入することで永年にわたる領土問題を解決したアリエフ大統領が92%の得票を得て勝利した。形式的には7人の候補が出ていたが、実質的にアリエフ大統領の信任投票の色彩の濃い選挙であった。アリエフ大統領は2003年に就任して以来5度の大統領選に勝利、2016年の憲法改正で大統領任期は7年となり、2031年までの長期政権となる。アゼルバイジャンは豊富な石油と天然ガスから得られた富を軍事費に費やし、緊密な関係にあるトルコから輸入したドローン(バイラクタルTB2)を軸に戦い、アルメニアに対して勝利した。これによりコーカサス地方におけるアゼルバイジャンの影響力が増大し、アルメニアを見捨てる形となったロシアの影響力が低下する結果となった。こうした地政学的な変化と、対ロシア制裁によって欧州への天然ガスの輸出を強化したアリエフ大統領の支持は盤石であった。

地経学研究所長

鈴木 一人

エルサルバドル大統領選 2024年2月4日

エルサルバドル大統領選 2024年2月4日

解説

2月4日に行われたエルサルバドル大統領選は、憲法で1期5年と定められている大統領職の任期を、憲法裁判所の判事を更迭してまで憲法解釈を変更し、再選を可能とした現職のブケレ大統領が圧倒的な支持を受けて再選された。ブケレ大統領は、自ら「世界一クールな独裁者」を名乗り、逮捕状を請求しなくてもギャングのメンバーを逮捕するなど強権的な手法で治安回復を果たしたことで、国民の人気も高い。しかし、その治安政策の裏で多くの無実の人が冤罪で逮捕されるなどの問題もあり、その手法には疑問が付されている。世界で初めてビットコインを法定通貨にするなど、対米従属からの脱却と、エルサルバドル経済にとって重要である出稼ぎ労働者からの送金を容易にする政策などは国民に浸透しなかった。かつてフィリピンのドゥテルテ大統領が行った強権的な治安回復措置を範とし、習近平主席やプーチン大統領のように憲法の規定を超えて権力を維持する仕組みを導入するなど、民主主義と法の支配に対する挑戦が続いていることを印象付ける選挙となった。

地経学研究所長

鈴木 一人

ツバル総選挙 2024年1月26日

ツバル総選挙 2024年1月26日

解説

1月26日に行われたツバルの総選挙では、台湾との関係を維持し、オーストラリアと安全保障協定を結ぶことを主導したナタノ首相が議席を失った。他方、外交関係の見直しを求める首相候補であるパエニウ財務相は無投票で議席を確保した。また、台湾との関係は維持するが、オーストラリアとの安全保障協定の破棄を訴える首相候補であるソポアガ前首相も議席を維持した。ツバルには政党が存在せず、議員間の連合がイシューごとに組まれるため、固定的な政策の方針はなく、それだけに首相候補の当落が重要なポイントとなる。結果として、漁業関係の国際機関での経験が豊富な新人のテオ氏が首相の座を勝ち取り、台湾およびオーストラリアの関係維持という路線を進むことになった。

地経学研究所長

鈴木 一人

台湾総選挙 2024年1月13日

台湾総選挙 2024年1月13日

解説

総統選挙では与党民進党の頼清徳氏が、最大野党国民党・侯友宜氏と第三勢力民衆党・柯文哲氏を退け当選した。頼氏は蔡英文政権の路線を継承することを訴え、現状維持を望む幅広い層に支持を広げた。侯氏と柯氏は立候補届出前に候補者一本化を目指したが実現せず、それぞれの支持層の統合ができなかった。他方で総統選と同時に実施された立法院(定数113)選挙は、国民党が52議席(改選前37議席)を獲得して第1党になり、民進党は51議席(同62議席)と大きく議席を減らし第2党に転落した。立法院選挙では住宅価格を含む物価高騰や長期政権への牽制などが、台湾有権者の心理に影響を与えたとみられる。この結果、総統選で勝利した民進党は立法院では少数与党となり、予算案や法律案で野党に妥協を迫られる政権運営となる。

常務理事(代表理事)

神保 謙

ブータン総選挙 2024年1月9日

ブータン総選挙 2024年1月9日

解説

インドと中国と国境線を接する南アジアの小国ブータンでは2024年1月に国民議会の本選挙が実施された。選挙の結果、ツェリン・トブゲイ氏を党首とする国民民主党が47議席中30議席を獲得し、勝利した。前与党の ブータン協同党は、昨年11月の予備選挙で4位の得票率にとどまり、本選挙を待たずして退陣が決定。今年1月の本選挙で、予備選挙で上位2位についた国民民主党と縁起党が本選を争う形となり、国民民主党が5年ぶりに与党に返り咲いた。国民層幸福量(GNH)で知られるブータンであるが、近年は国民経済の低迷や若者の失業率が社会問題として噴出しており、ツェリン新政権の経済政策に期待が寄せられる。また、ツェリン氏は親インド派としても知られ、経済面でインドとの協力が益々期待される一方で、中国とは、国境線沿いのドクラム地域の領有権をめぐる問題が顕在化しており、政治面ではより緊張感を増す政権運営となるだろう。(上砂考廣)

バングラデシュ総選挙 2024年1月7日

バングラデシュ総選挙 2024年1月7日

関連動画

解説

バングラデシュの総選挙は野党のバングラデシュ国民党(BNP)が棄権したことで、与党のアワミ連盟(AL)が勝利し、現職のハシナ政権が継続することとなった。BNPは政権による政治的抑圧、野党活動家の逮捕などに反発して選挙前には暴動や破壊行動も起こしていた。選挙当日は暴動などなかったが、野党の棄権によって今回の選挙の正当性に疑問符をつけることを目的としていた。実際、前回の選挙では80%近くあった投票率が、選挙管理当局の発表では40%ほどにしかならなかった(実際にそれより低い可能性はある)。経済成長著しいバングラデシュだが、ロシアとウクライナの戦争以降、食料品の値上げなどインフレが国民生活に影響しており、不満がたまっている。今後のハシナ政権のかじ取りは一層難しくなる可能性がある。

地経学研究所長

鈴木 一人

Research 論考等の研究活動

「ポーランド第一、ポーランド人第一」「ルーマニアを再び偉大に」――米ドナルド・トランプ大統…

研究員

石川 雄介

2025年5月11日、西バルカンのアルバニアで総選挙(定数140、小選挙区制)が実施された…

研究員

石川 雄介

2025年5月3日、オーストラリアで連邦議会総選挙(下院全150議席および上院の半数にあた…

研究員補

井上 麟太郎

2025年3月11日、デンマークの自治領グリーンランドで、31議席を争う議会選挙(比例代表…

研究員

石川 雄介

各国の選挙に共通した特徴とは/選挙で浮き彫りになった 偽情報の影響/SNS時代の選挙戦略/…

欧米グループ・グループ長

細谷 雄一

地経学研究所長

鈴木 一人

上席研究員

江藤 名保子

研究員

石川 雄介

Video 動画

Members 研究者たち

プロジェクトメンバー(2025年度)

・鈴木一人(地経学研究所長)

・神保謙(常務理事)

・細谷雄一(研究主幹、欧米グループ・グループ長)

・石川雄介(欧米グループ研究員)

・井上麟太郎(国際安全保障秩序グループ研究員補)

・鎌田慈央(インターン、神戸大学大学院)

・小林岳(インターン、筑波大学大学院)

・中村生(インターン、東京大学大学院)

・坪山倫(インターン、オックスフォード大学大学院)

・東田莉子(インターン、早稲田大学大学院)

・箕浦量太郎(インターン、ヴィリニュス大学大学院修了)

プロジェクトメンバー(2024年度)

・鈴木一人(地経学研究所長)

・神保謙(常務理事)

・細谷雄一(研究主幹、欧米グループ・グループ長)

・鈴木均(欧米グループ主任研究員)

・石川雄介(欧米グループ研究員)

・上砂考廣(API松本佐俣フェロー)

解説

2025年5月18日、ルーマニアで大統領選挙(任期5年・3選禁止)の決選投票が行われた。中道派の無所属でブカレスト市長を務めるニクショル・ダン候補が約55%の得票を獲得し、極右政党「ルーマニア人統一同盟(AUR)」のジョージ・シミオン党首を破って当選を果たした。投票率は64.72%に達し、決選投票としては1996年選挙以来の高水準となった。今回の大統領選挙は、2024年11月に実施された前回の大統領選挙(初回投票)にて、泡沫候補と見なされていた親ロシア・反NATO派のカリン・ジョルジェスク候補が第一位となったものの、憲法裁判所がロシアによる大規模な介入の可能性が示唆されたとして選挙結果を無効とし、選挙のやり直しを命じたことに端を発するものである…(続きはこちらから)

研究員

石川 雄介