日本の防衛「中国の2つのジレンマ」に有効な戦略

中国、北朝鮮、ロシアに囲まれ、厳しい安全保障環境に直面する中、政府は、反撃能力を含む防衛力の抜本的強化に向けた検討を進めており、本年末までに国家安全保障戦略(安保戦略)、防衛計画の大綱(大綱)、中期防衛力整備計画(中期防)という戦略3文書を見直す予定だ。

長射程ミサイルを含め、新たな装備品導入に関する報道が日々報じられる一方、科学技術予算など防衛省以外の予算も合算した「総合防衛費」を創設する方針が防衛費水増しの懸念を呼ぶなど、防衛費をめぐる政府内のつばぜり合いも活発化している。

しかし、12月中に「戦略」3文書が見直されるにもかかわらず、増額する防衛費や導入する新たな装備品を使って、日本がどのような戦い方を目指すのか、その戦略に関する議論がまったく行われていない。防衛費増額を優先するか、財政制約を優先するかという二項対立に議論が終始すると、行き着く先は玉虫色の政治的な落とし所になる。

外交上の考慮や国の安全に関わるとして戦略を公の場で議論せず、暗黙知としたつもりでも、それが言語化していなければ、立場ごとに解釈の幅を生み、本音の戦略がぼやけてしまう。防衛戦略の目指す方向性が定まってこそ、防衛力の具体的な強化につながる。

本稿は、かかる暗黙知が生む陥穽を避けるため、日本が目指すべき防衛戦略を議論したい。

戦略ではなく能力を議論する伝統

日本の防衛が戦略ではなく能力の議論を重視してきたのは、今に始まったことではない。「基盤的防衛力」(51大綱)、「多機能弾力的防衛力」(16大綱)、「動的防衛力」(22大綱)、「統合機動防衛力」(25大綱)、「多次元統合防衛力」(30大綱)。これまでの大綱の中核概念が示唆するのは、大綱は目指すべき「防衛力」の方向性を示すものであり、防衛戦略を明らかにするものとして位置付けられてこなかったという事実だ。

これは、最初の51大綱が、デタント状況下で防衛力の限界を設定するため策定された経緯にも由来しており、また、米ソ二極対立の下、想定される主戦場が極東ではなく欧州であった冷戦期には、日本が独自の戦略に基づいた防衛力整備を行う余地も少なかった。冷戦後長く続いた脅威認識の低下と不確実性の時代でも、その考え方を大きく変える力が働きにくかった。

2013年に策定された安保戦略も、安全保障戦略の方向性の大枠を示したものではあっても、防衛体制に関する記述を大綱と中期防に譲っており、防衛戦略を具体化したものではない。

中国にとっての2つのジレンマ

中国の軍事膨張と既存の国際秩序への挑戦はこの前提を変えた。アメリカの新たな国家安全保障戦略は、中国を「唯一の競争相手」と呼び、国家防衛戦略は、「最も包括的かつ深刻な課題」と呼んだ。どのような呼び方をするにせよ、アメリカのみならず日本にとっても中国が第一の軍事的挑戦であることに疑いはなく、その中国が台湾に対して激しい言説とともに軍事的圧力をかけることで、台湾有事の懸念を高めている。

中国が台湾の非平和的統一を試みる場合、認知戦による台湾民衆への働きかけから軍事侵攻に至るまで、軍事・非軍事手段を組み合わせて実行する可能性が指摘されており、必ずしも最初から本格侵攻が行われるとは限らない。他方、中国がどこかの段階で台湾侵攻を軍事的に着手し、成功させたいのであれば、本年8月の弾道ミサイル発射で示されたように、台湾海峡側からのみならず、台湾東岸の西太平洋を含め、四方の海空領域から試みるはずだ。

その場合、アメリカや日本の軍事的介入を招くと、台湾東側からの侵攻に当たって、中国はその後背地からの攻撃に脆弱になる。中国がこの脆弱性を回避するためには、日米を台湾から切り離すか、侵攻当初から日米も含めて西太平洋における局地戦を想定するかの選択を迫られることになる。

軍事的には日米を切り離し台湾のみに対処したほうが容易だが、日米の介入に備えないまま後背地から攻撃されることは、介入に備えて当初から日米を巻き込む場合より大きな軍事コストをもたらす。そのコストを避けるためには、先んじて日米に第一撃を仕掛けるオプションも想定しなければならない。

この中国にとっての「台湾侵攻における日米巻き込みのジレンマ」の存在は、逆に日本にとっても、南西諸島や尖閣を含む自らの領土を防衛するため、中国が最悪の選択をした場合に備えるべき必要性を示している。

さらに、これまで、中国のミサイル戦力等の増強は、A2/AD能力としてアメリカが軍事介入するコストを高めてきた。しかし、中国が台湾侵攻に必要な着上陸能力等を強化するに従い、逆に日米のA2/AD能力に向き合わざるをえなくなる。中国がアメリカの軍事介入を拒否するだけでなく、自らの戦力を投射するとき、新たな脆弱性が生じ、「戦力投射と脆弱性のジレンマ」を生むのである。

日本が目指すべき防衛戦略

日本が目指すべき防衛戦略は、中国が抱えるこの2つのジレンマに有効に働きかけるものとしなければならない。すなわち、その目標は、中国が台湾有事に日本を巻き込んだ場合の損害が大きいこと、また、日本の能力は先制攻撃によって無力化できないものであることを悟らせ、台湾侵攻や日本への攻撃を躊躇させることだ。

もちろんこれは防衛力のみで成し遂げられるものではなく、日本を含む国際社会が台湾に対する中国の力による一方的な現状変更を傍観し、ディカップルされないための外交政策や認知戦への対応と組み合わせて取り組む必要がある。しかし同時に、防衛力の裏付けなしに、現在の中国を外交のみによって抑止することもまた不可能だ。

この目標を達成するため、日本が目指す防衛戦略は、前線に兵力を集中して逐次対抗するのではなく、相手の作戦遂行を縦深的に拒否する、すなわち、より遠方の洋上後続部隊や地上の指揮統制・ISR能力を含め、カギとなる兵力や脆弱性を突く「縦深拒否戦略」であるべきだ。そして、その遂行に当たっては、アメリカとの相互補完を前提とする必要がある。

30大綱における島嶼防衛への対応は、部隊の事前展開、海上・航空優勢の確保、侵攻部隊の上陸阻止、海上・航空優勢が逆転した状況での脅威圏外からの阻止、島嶼奪回という流れで記述されている。しかし、こうした海上・航空優勢か領土防衛かという二者択一は、中国の圧倒的な軍事力に直面し、かつ、ミサイルや無人機が役割を増す現代戦においては、もはや最適とはいえない構想となった。

ロシア・ウクライナ戦争は、これを事実として示しており、当初ロシアは圧倒的な航空・ミサイル戦力を持ちながら、ウクライナの防空能力を無効化できず、航空優勢を今に至るまで獲得できていない。この点、その原因について、多数の無人機や短距離地対空ミサイルなどを効果的に活用した「航空拒否(air denial)」により、ウクライナがロシアの航空優勢を妨げていることを指摘する議論がある(ブレマー/グリエコ)。

この観察が正しければ、今後の戦争は、戦闘機や空母などの大規模戦力により海上・航空優勢を獲得する戦い方から、独立・分散・抗堪化した戦力で相手の作戦遂行を非対称的に妨げる拒否的戦略に重点が移行していく可能性がある。

一方、ウクライナとは異なり、日本と中国の間には海がある。地続きのウクライナとロシアが相互に航空優勢を取れなかった結果、泥沼の地上戦で被害が拡大しているが、日本はその地の利を生かし、地上のみならず、海空からも縦深的に相手の能力を拒否すべきだ。

もちろん、複雑な地形を生かした地上からの戦いとは異なり、透明性が高く平面的な海空領域は、レーダーによる暴露性が高く、非対称戦を戦うのに不利な環境である。しかし、海には海中という暴露防止に適した領域があり、また、空域における暴露性という欠点は、多数の小型無人アセットの運用により補完できる余地がある。陸上からの長射程ミサイルもこうした能力を補完できる。

防衛力強化の優先順位を明確に

海上・航空優勢の獲得を目指し、それを失ったときには、島嶼を含め、陸上で迎え撃つことを基本としてきた日本の防衛力は、「縦深拒否戦略」をとる場合、大きな変更を迫られる。

特に、従来型の地上戦を戦うために設計された陸上自衛隊の15の師団・旅団等は、現在の戦略環境では真っ先に戦う部隊ではなく、その多くは最後まで用いられないかもしれない。

そうだとすると、これら部隊の一部は、「縦深拒否」遂行のため、小型で分散した多数の部隊を擁する「ミサイル旅団」や「無人機旅団」への抜本改編が必要になるだろう。また、海空自衛隊は、有人戦闘機や護衛艦の限界を認識し、海上・海中・空中で活動しうる無人アセットを大幅に増勢するのが望ましい。

導入が報道されている長射程ミサイル、無人機、ISR能力などは、どれもこうした戦略を実現するため不可欠であり、持つべき能力として異論はない。しかし、「縦深拒否戦略」の観点からは、長射程の地対空ミサイルと攻撃型海中無人艇(UUV)導入に関する議論が見られないことに不安が残る。特に、UUVについては、防衛省の概算要求説明資料でも、いまだ要素技術研究の要求にとどまっているのが懸念だ。

防衛戦略を明確にすることは、防衛力整備の優先順位をあぶり出してしまう。各自衛隊で組織防衛バイアスが働く誘因は大きいが、防衛力のみならず防衛戦略を明確にすることで、健全な議論が行われることが求められる。そのためには、防衛力整備計画を具体的に記した中期防との区別が曖昧だった従来の大綱に代えて、安保戦略を具現化して目指すべき防衛戦略を示す「国家防衛戦略」文書の策定が期待される。

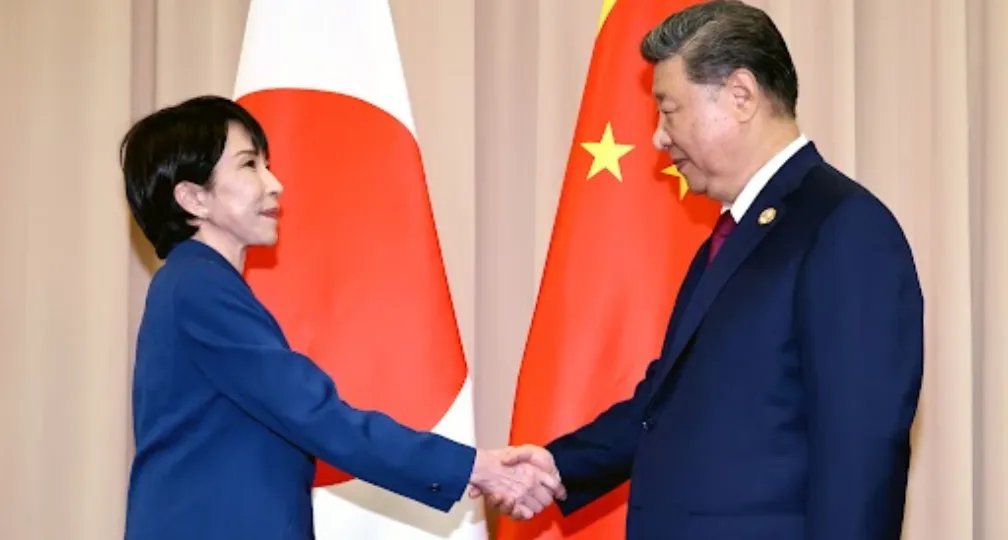

(画像提供:Aflo)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

主任研究員

防衛省で16年間勤務し、2022年9月から現職。2014年から2016年まで外務省国際法局国際法課課長補佐、2016年から2019年まで防衛装備庁装備政策課戦略・制度班長、2019年から2021年まで整備計画局防衛計画課業務計画第1班長をそれぞれ務める。2021年から2022年まで防衛政策局調査課戦略情報分析室先任部員として、国際軍事情勢分析を統括。 2007年東京大学教養学部卒、2012年米国コロンビア大学国際関係公共政策大学院(SIPA)修士課程修了。

プロフィールを見る