中国のテック・ジャイアントに対する規制と活用~馬雲(ジャック・マー)が示す私営企業家と国家の関係~

再び注目を集める馬雲(ジャック・マー)

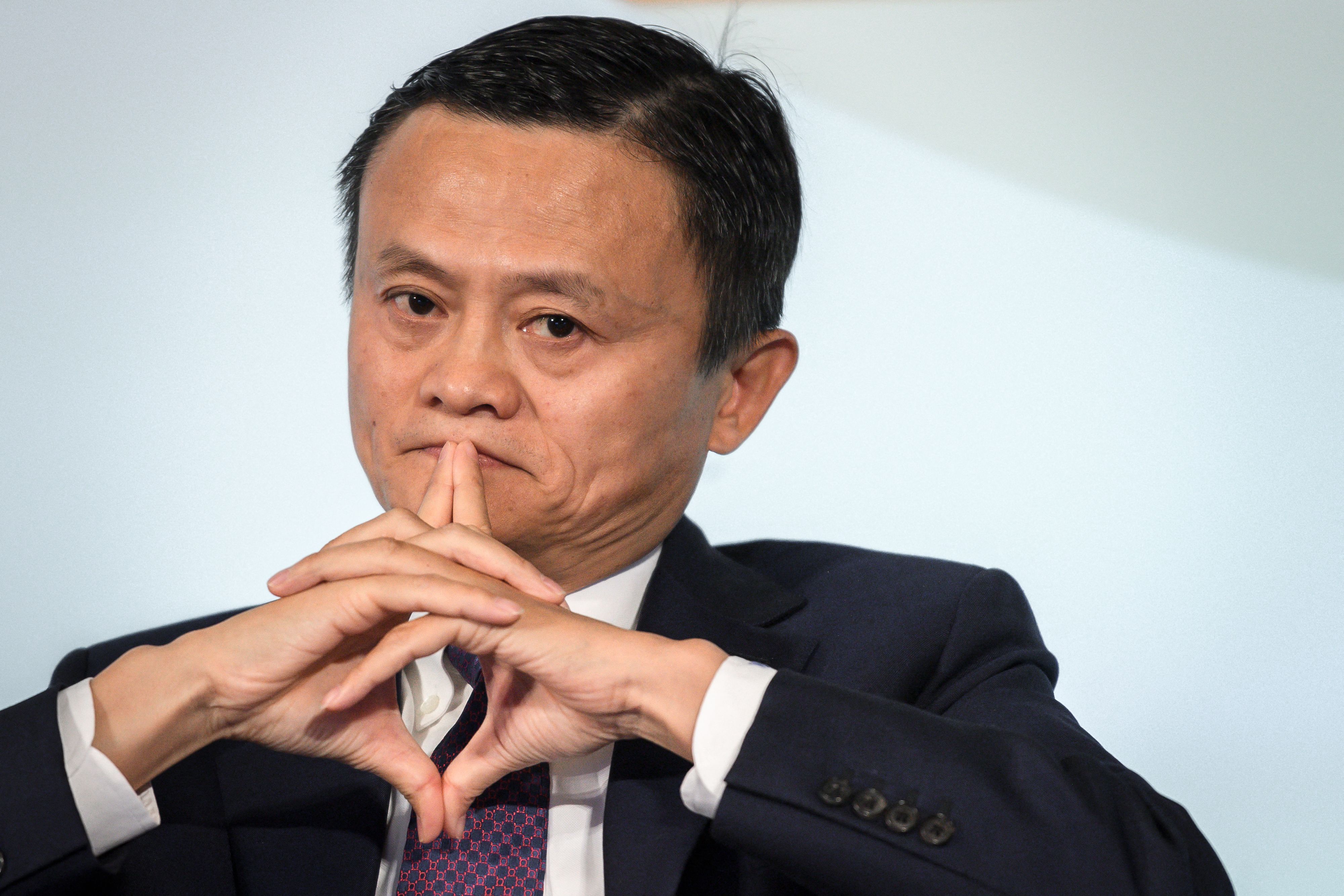

2025年2月17日、北京・人民大会堂で習近平総書記主催の「民営企業座談会」が6年ぶりに開催され、公の場から離れていた中国ネット大手のアリババグループ創設者、馬雲(ジャック・マー)が登場した。2020年以来の馬雲の表舞台への復帰は、単なる民営企業支援の枠を超え、国家が民間の技術革新、国際的競争力、および経済基盤を戦略的資源として再統合し、統制と活用の新たな均衡を模索していることを強く示唆している。

かつて規制強化の対象となった馬雲が再評価され、国家戦略の一翼として迎え入れられた背景には、国内外の政治経済秩序の再構築や、国際社会における制度やルール、枠組みを形成、改変することにより、他国を規制することができるパワー、すなわち「メタ・パワー」の強化が狙いとしてあると見られる[1]。ただし、中国政府はテック企業を独立した国際政治経済上のアクターとして位置付けるわけではなく、あくまで国家政策と整合性を保つ形でその力を活用する姿勢を示している。この座談会は、民間企業家が単なる経済成長エンジンにとどまらず、国家戦略と密接に連動しながら、その影響力を行使する新たなモデルの始動を象徴している。

「構造的権力」としての「私人」

リアリズムやリベラリズムは、国際政治の主要単位として主権国家を重視してきた。しかし、グローバル化とデジタル化の進展により、企業やNGO、さらには個々の私人が国際秩序の形成に決定的な役割を果たすようになった。米国のGAFAMに代表されるテック・ジャイアント企業も、反トラスト法や議会審議を通じて強まる規制に直面している一方、そのサービスはグローバルに浸透し、国家を超えた影響力を持つに至っている。

ロンドン大学で教鞭をとっていた国際政治経済分野で著名なスーザン・ストレンジの「構造的権力」論は、こうした市場、金融、技術、知識などの社会の「構造」分野で「誰がどのようにルールを設定しているか」に注目する。近年のテック・ジャイアントやユニコーン企業の台頭は、規制・通貨・情報管理などの国家が独占してきた領域に挑戦する動きを見せ、国際政治経済のパワーバランスを変容させつつある。

これを率いる私人のルール形成力が国際政治経済の新たな焦点となっている。中国の権威主義体制下で成長したアリババグループが提供する電子商取引(EC)、決済、クラウドサービスなどは、現代社会の経済的・技術的なインフラであり、社会や経済の「構造」に深く根を下ろしている。このアリババグループを率いる馬雲の去就は、中国が「構造的権力」をどのように位置づけているかを示す好例である。

アリババ・エコシステム:技術革新と経済基盤の再編

1999年創業のアリババグループは、淘宝(Taobao)、天猫(Tmall)といったECプラットフォーム、支付宝(Alipay)による決済システム、クラウドサービス(Alibaba Cloud)やAI、ビッグデータ解析、エンターテインメントなど、多角的事業展開を通じて、中国国内に巨大な市場基盤を築いている。これにより、国内の中小企業や起業家は不可欠なインフラを享受し、国際市場におけるルール形成への影響力が拡大している。

特に、中国政府が掲げる「一帯一路」政策の中で、デジタル・シルクロード構想にアリババが深く関与している点は特筆に値するだろう。東南アジアやアフリカ地域へのEC、物流、決済インフラの輸出は、経済的利益に加え、外交的ソフトパワーの獲得にも寄与しており、海外企業が中国市場に参入する上でもアリババとの連携が不可欠となるなど、馬雲の国際的発言力の一端を担ってきた。

馬雲は「企業外交」あるいは「民間外交」により、政府間交渉を補完ないしは迂回しつつ、基盤事業による現地投資・雇用創出・技術協力を通じて、現地社会との関係性を築いてきた。そのため、馬雲はこうした国際政治経済上の新たなアクターの代表格として、国際社会のイシューに対して一定の意見表明力をもっていた。

しかし同時に、中国の政治体制は党の絶対的支配を守るための統制力が極めて強く、企業が巨大化することで党の支配構造に挑戦しかねないと判断された場合には、影響力の大きいプラットフォーマーであっても迅速かつ強力に規制される。それゆえ、アリババグループは独占禁止法違反で処分され、馬雲も経営から身を引くとともに表舞台から姿を消した。こうした規制は民間企業にとって恒常的なリスク要因となっている。

国家との複雑な関係:協力と緊張の相克

改革開放以降、中国は国家資本主義的モデルの下、国家と民間が相互補完的に発展する体制を築いてきた。しかし、民間企業が急成長し、党・国家の支配構造に挑戦する可能性を示す場合には、強力な統制手段が講じられる。馬雲の成功は、米国のGAFAMと同様に、国家が独占してきた領域へ大胆に参入する私企業の力を示す一方、国家との衝突リスクを内包するという二面性を露呈したと言えよう。

2020年末に突如中止となったアリババ傘下の金融関連企業であるアント・グループの上場計画は、金融リスク管理や市場支配力、さらには馬雲による政府の規制に対する批判が影響したと見られている。この事件は、私人の持つ政治的影響力が国家の統制力の下にあることを示す典型例であり、米国のメガ・テック規制が司法や議会主導の手続きを踏んで漸進的に行われるのに対して、中国では強権的な規制が発動される点が対照的である。

また、中国の場合、主要テック企業には、党組織(党支部)の設置・強化や地域振興への積極的なコミットなどが求められ、経営トップのリーダーシップや発言内容も党の方針と乖離しないよう調整される可能性が高い。こうした一連の動きは、テック企業の「私人としての伸長」が常に党・政府からの政治的プレッシャーの下にあることを再確認させるものであり、同時に中国体制下で私営企業家が持ちうる可能性と限界をも示唆している。

国際的な技術覇権競争がもたらす国家と私人の関係変化

近年、中国では従来のインターネット起業家の枠を超え、様々な分野で革新的な企業家が台頭している。これらの民営企業は、国家戦略と連動しながらグローバルな技術革新や経済再編に寄与する一方、国際的な技術覇権競争の中で安全保障や規制の対象ともなっている。たとえば、抖音(TikTok)はコンテンツ配信を通じて、情報流通とメディア消費の在り方を劇的に変革した結果、各国で規制の対象となっている。

また、華為(Huawei)をはじめとする中国のテック・ジャイアントは、ビッグデータやアルゴリズムが国家安全保障に直結するとの懸念から厳しく注視されている。そうした中、最近注目を集めている深度求索(DeepSeek)は、OpenAIのChatGPTと比較される文脈で語られ、先進的かつ安価なAI技術による情報検索やデータ解析で新たな市場競争力を発揮し、国際市場においても安全保障や規制の論点として議論が進んでいる。

こうした動向は、米中間の技術覇権争いが激化する中で、私人の影響力が国家安全保障や国際規制の枠組み内でより精緻な調整を迫られている現状を如実に反映している。党組織の強化や国家戦略への従属は、中国の民間企業が自由なイノベーションを追求する上で恒常的なリスク要因でもある。しかし、中国はそれを止揚するかたちで、民営企業家が国家の「メタ・パワー」強化に深く組み込まれた新たなモデルを模索していると見られる。

私人の「構造的権力」と国家主権の交錯

馬雲が築き上げたアリババ・エコシステムは、中国のみならず国際社会においてデジタル経済の基盤を再編しかねないほどの影響力を示してきた。そのため、私人が国際社会のルール形成に寄与しうる一方、民間企業のイノベーションは恒常的な政治的リスクに直面する可能性が高まり、国家主権の枠内で厳しく制約される現実を浮き彫りにした。馬雲の再登場は、国家と民営企業がせめぎ合いながらも協調していく新段階を示すものの、中国体制下で私営企業家が持つ影響力は、あくまでも国家戦略と乖離しない範囲に限られる。

今後も私人の国際的影響力が拡大すれば、米国のテック・ジャイアントが国内外で反トラスト法などの規制や世論の批判に直面しているように、中国でもデジタル主権や社会統制の名の下で国家との緊張関係が一層深まるだろう。他方で、新興企業家の台頭は技術革新と国家戦略が深く融合する新たなモデルを提示しており、国家の政策目標と密接に絡むことで国際政治経済の変動に大きなインパクトを与えるかが今後の焦点となるだろう。

注

- [1]

土屋貴裕「科学技術を通じた『メタ・パワー』獲得目指す中国 - 『ポスト冷戦期』に激化する米中の覇権争い」、地経学ブリーフィング、2023年9月18日。https://instituteofgeoeconomics.org/research/2023091850614/

(Photo Credit: AFP/アフロ)

土屋 貴裕

京都外国語大学教授

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。