防衛産業強化のための防衛装備移転

厳しさを増す安全保障環境の中で、各種のアンケート調査では、回答者の6割以上が日本の防衛力強化に賛成の立場を示している[1]。そして従来、その基盤となる防衛産業についての議論はあまり注目されてこなかったが、今回の防衛力強化の動きの中では、防衛産業側から示されている衰退への危機感に対応する形で、各種施策が打ち出されている。

2022年12月に発表された安全保障戦略三文書においては、「いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤の強化」(国家安全保障戦略)が掲げられ、新たな戦い方に必要な先端技術を防衛装備品に取り込むことの重要性や、サプライチェーンの維持強化、防衛産業への新規参入促進、契約制度の見直し、企業支援の取組等が盛り込まれた。さらに、2023年度通常国会においては「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律」(防衛生産基盤強化法)が成立し、サプライチェーンの強化、事業承継策などへの財政支援の仕組みが整備されることとなった。

一方、国家防衛戦略に掲げられたにもかかわらず、その見直し作業が他の取組と比べて進んでいないのが、防衛装備移転三原則(以下、「三原則」)の改定である。

2014年、日本は、長年武器輸出を抑制してきた旧武器輸出三原則等(以下、「旧三原則等」)の見直しを行い、武器輸出の安全保障上の意義が見出せるものについての輸出を認める三原則を制定した。しかし、その後、商業輸出の主な成功事例が三菱電機によるフィリピン空軍への地上警戒管制レーダー売却のみにとどまり、防衛産業強化を牽引する材料とはならない状況が続いていた。

これを踏まえ、三原則の下での運用指針に規定される移転を認め得る対象を拡大する方向で、自民党・公明党の与党実務者協議において議論が行われてきた。しかし、殺傷性を有する武器の本格的移転を認めるか否かを巡って、慎重な姿勢を崩さない公明党との協議がいまだ妥結していない。

防衛装備移転は、日本の防衛産業強化策の本丸である。防衛装備品を納入する多くの防衛プライム企業においては、防衛関連の売上が全体の1割程度かそれ以下にとどまっている。このため、防衛費の大幅増額によっても今後その割合が劇的に増加しない以上、国内需要はおのずと限られる。効率的な防衛調達と防衛産業の発展のためには国際市場へのアクセスを増やす以外方法はないが、そのための取組は、防衛産業関連政策の中で最も進んでいない。

本稿では、こうした状況を踏まえ、これまでの武器輸出を巡る国内の議論と国際的なトレンドを対比することを通じ、防衛産業強化の観点から防衛装備移転をいかに進めるべきかについて考察する。

本稿は、Foresight(フォーサイト)にも掲載されています。

防衛産業強化のための防衛装備移転(上):武器輸出抑制はいかにして憲法と結びつき「禁忌」となったか

防衛産業強化のための防衛装備移転(下):米国という巨人の存在と「後発国・日本」の戦略

武器輸出三原則はなぜ「規範化」されたのか

よく指摘されるように、旧三原則等は、旧共産圏を仕向け地とするものなどの輸出を認めない場合[2]を除き、「慎む」という消極姿勢を見せながらも、全面的に武器輸出を禁じたものではなかった[3]。武器を含む機微な貨物や技術は外国為替及び外国貿易法(外為法)で規制されるが、旧三原則等は、同法の運用基準として武器及び武器技術の輸出許可を慎重に行うとの原則を示したものだった[4]。

一方、あまり認識されていないのは、旧三原則等に基づく武器輸出抑制政策が、武器輸出の現実やそのニーズに政府が柔軟に対応しようとしたことにより、逆に追及を呼び、それをきっかけに規範化が進んだ結果生まれたものであるという事実だ。

戦後、日本の防衛産業が徐々に育ってくるにつれ、銃砲弾の東南アジア等への輸出が行われるようになっていた。一方、東京大学が開発したロケットがユーゴスラビアやインドネシアに輸出された件が、武器に転換し得る可能性を巡って国会で問題視されていた。1967年4月に示された旧三原則は、この東大ロケット輸出事案に関連して、武器輸出をどう規制すべきかについての論戦が行われる中、佐藤栄作首相が答弁したものを指す。ただし、旧三原則に当たる内容を答弁した佐藤首相は、旧三原則対象地域以外への武器輸出については、「防衛のために、また自国の自衛力整備のために使われるものならば差しつかえない」との基準を示していた[5]。政府はこの時点では、自衛隊が使うような防御的な武器をその生産余力の中で輸出することに理解を示していたのである。

ところが、このことが野党からさらに批判されると、旧通産省は、旧三原則対象地域であるか否かにかかわらず、武器輸出について慎重に対応するようになった。旧三原則の提示から数カ月しか経過していない同年7月の段階で、旧通産省は、民間機YS-11と同様の仕様の輸送機のフィリピン空軍への輸出について、否定的な方針を立てたとされる[6]。フィリピンがベトナム戦争の紛争当事国であることや、軍用の用途があり得ることがその理由である。

フィリピンが紛争当事国か否かは確かに旧三原則上の問題である。一方、民間用途があり、軍の用途も輸送にとどまる中で、当時確立されつつあった三原則上の武器の定義(「軍隊が使用し、直接戦闘の用に供するもの」[7])に照らすと、軍用の用途であることをもって輸出承認を与えないのは行き過ぎと受け止められ、産業界から反発を招いた。

しかしその後、国産航空機の他国軍からの引合いが増えると、通産省は、武器の定義に照らしてこれに当たらないものは輸出を認めることとした。この結果、例えば、1971年に川崎重工業がスウェーデン軍に対潜ヘリコプターV-107(KV-107)を輸出した際は、火器類を搭載していないことをもって武器に該当しないとされた[8]。

さらに、石油ショック以降の低経済成長とデタントを受けた防衛費削減の中で、産業界は、武器輸出を防衛産業の経営を好転させるための商機として捉え、武器の輸出や国際共同開発を可能とするよう要望する動きを見せた。その背景には、米国防衛産業の圧倒的国際競争力を前に、単独での武器開発が負担となり始めていた英国など欧州各国からの共同開発の引合いもあったとされる[9]。日本や欧州が現在も認識している自国防衛産業を強化するための武器輸出の必要性は、実に50年近く前から示されていたのである。

こうした要望に対応するため、政府は、V-107輸出の実例も踏まえ、汎用性の高い航空機であるとの理由から、輸送機C-1や救難飛行艇US-1は武器に当たらず(当時俗に「準武器」と呼ばれた)、輸出を認め得るとの方針を示した[10]。また、河本敏夫旧通産大臣も、旧三原則対象地域以外への武器輸出は原則として禁止されていないと発言し、外為法の柔軟な運用を示唆していた[11]。

しかしこのことが国会でまた波紋を呼び、野党から統一見解の発表を求められると、政府は火消しに走ることとなった。1976年2月、三木武夫内閣は「武器輸出に関する政府統一見解」の表明に至るが、その過程で旧通産省は、いわゆる「準武器」の輸出を認める一方で、「武器」については、旧三原則対象地域以外に仕向けられたものも「輸出させない方針である」と強調してバランスをとろうとした[12]。そのことが旧三原則対象地域以外への輸出を認めない方針の明文化要求を生み、政府は結果的に、武器輸出の緩和ではなく逆に規制強化の方向に舵を切ることになってしまった。当初の産業界からの要望とは真逆の政府統一見解を示したのである。

付け加えられた「憲法」の文言

さらにその調整過程では、当初「慎重に取り扱う」との原案であった旧三原則対象地域以外への輸出判断に関する文言が、野党の意見も汲む形で「慎む」となり[13]、また、「外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり」という部分の前に、「憲法及び」という文言が加えられたとされる[14]。

政府としては、三原則対象地域以外への輸出を含む武器輸出承認の運用厳格化を強調する代わりに、より直近のニーズである「準武器」の輸出を救うことを意図していたと思われる。これについて、それ以前も政府は武器輸出承認を運用上慎重に対応してきており、外為法の運用基準上、新たな要素が加わったわけではないとの評価もある[15]。しかし同時に、このような国会における論争を経たことで、外為法の運用基準にとどまっていた武器輸出抑制政策が、憲法の平和主義の精神にのっとったものであるとの主張を追認し、固定する効果を生んだことは否めない[16]。旧三原則等は、経路依存的に規範化してしまったのである。

もっとも、国会における政治過程のみが規範化の要因だったわけではない。その背景として、米国やフランスなどが、相手が権威主義体制か否かを問わず武器を売却していたことで、武器輸出に関する一般のイメージが良くなかったことも関係している。しかし、そのようなイメージに支えられた政治過程が、武器輸出抑制の規範化を促す直接の契機となったということは指摘できる。

そして一旦規範が形成されると、その運用は強化されることとなった。例えば、1983年、米国への武器技術の供与は、米国との相互技術交流・防衛協力の一環で、旧三原則等の例外化措置がとられることとなったが、この際に武器そのものの輸出は禁止に近いトーンで否定された。この措置で例外化されたのは対米武器技術供与までであったが、共同生産や武器そのものの輸出に関し、山中貞則旧通産大臣は次のように国会で答弁し、強く否定している。「日本は人を殺傷するための武器を輸出する国には絶対にしてはいけないし、ならない、それには絶対に例外はない、これは私の政治信念でございます[17]。」

このように政府は、問題となる事案の処理に当たる都度、旧三原則等の中核部分、すなわち武器の商業輸出の抑制について、自ら規範性を強化する対応をとってきたのである。三原則策定後も、防衛産業が輸出に積極的にならないとの指摘はしばしばなされる。しかし、その傾向がこうした規範から生まれているならば、それは歴史的に形成されてきたものであると言うことができるだろう。

「規範の転換」を意図した防衛装備移転三原則

この旧三原則等に付随する規範の見直しを意図したのが、第二次安倍政権下での三原則の策定である。政府は特にここで、旧三原則等における武器輸出の抑制と憲法との結び付きを、再構成しようと企図した。2013年に策定された国家安全保障戦略で、同じく憲法前文に規定される国際協調主義に由来する概念として、国際社会の平和と安定のため、積極的な役割を果たしていくとの「積極的平和主義」が打ち出されたのは、この理由においても必要なことであった。そして、この積極的平和主義の観点から、防衛装備品に関する国際協力や安全保障協力を可能にする旧三原則等の見直しを掲げた。すなわち、1976年統一見解で言及された「憲法の精神」の内実を時代に合わせて再解釈するとのロジックにより、変化する安全保障環境に適合するために、武器輸出の抑制から武器輸出の是認へと、結論を転換したのである。

また、旧三原則等と憲法との法的結び付きの相対化も図られた。1981年に角田禮次郎内閣法制局長官は、「武器輸出三原則は憲法の平和主義の精神にのっとったもの」であると述べたが、2015年の横畠裕介内閣法制局長官の答弁では、三原則は、「外為法令等の運用基準を定めたものでありまして、それ自体が憲法上の問題ではないというふうに理解しております。そのような国際紛争を助長することを回避するようなことなどは、憲法の定める平和主義にそぐうものであるということは理解しております。」とトーンを弱めた[18]。しかも、「他国が自衛のために例えば集団的自衛権の行使あるいは集団安全保障措置に参加する(など、)……国際法上、適法、合法な活動にその我が国が提供した武器が使われるというようなことは、我が国の憲法で禁ずるということではなかろうかと思います。」として、憲法における武器輸出・提供の解釈を、国際法上のそれに近付ける姿勢を示した[19]。1967年の佐藤首相答弁に回帰したとも言える。

「規範の転換」を意図した防衛装備移転三原則(承前)

一方、旧三原則等が有していた武器輸出抑制の規範性を相対化するために、防衛装備移転に積極的平和主義を見出す手法を用いたことで、三原則は新たな規範性を帯びることとなった。それは、武器輸出の安全保障上の意義の強調である。新たな三原則では、①平和貢献・国際協力、②同盟国等との国際共同開発・生産、③同盟国等との安全保障協力の強化、④自衛隊の活動等を目的とし、安全保障上の観点から移転を認め得る場合を整理した。一方で、商業輸出に使える上記③の場合は、三原則の下の運用指針において、救難、輸送、警戒、監視及び掃海といういわゆる5類型に絞り込まれ、この下で移転し得る武器に殺傷性のあるものが含まれるか否かが曖昧なまま残された。

武器輸出の是非を判断する際、そこに積極的な安全保障協力の意義を見出すべきことは当然であり、日本だけではなく武器輸出を行っている主要国の対外政策の方針とも一致している。日本が米国から先進的な武器を購入する際に用いている対外有償援助(FMS)も、米国国内法に基づく枠組みであり、同盟国等の能力強化を目的としたものだ。

しかし、安全保障協力の意義が従来の輸出抑制規範を上書きする形で用いられたことで、三原則運用指針では、輸出に伴う防衛産業基盤の強化という意義が取り残されるという副産物を生んだ[20]。その中では、例えば、5類型に当てはまるであろう救難飛行艇、輸送機、哨戒機、掃海艇などが、他国の競合製品との関係で国際競争力を有しているのか、といった国際市場に関する分析・考慮は働かなかった。

本音の上では、政府は輸出を防衛産業強化の活路として捉え、実際そのことが2014年の「防衛生産・技術基盤戦略」で間接的に言及されていた。しかし、国際的なニーズ・引合いを、輸出を認め得る類型に具体的に落とし込む作業が組み込まれていたわけではなかった。防衛産業の強化にとって輸出が重要な位置を占め、防衛産業の強化が防衛力の強化につながるという考え方が議論され始めたのは、実は最近のことである。しかも、戦略三文書においても、三原則運用指針見直しに係る与党実務者協議においても、そのことが正面から意義に格上げされ論じられているわけではないのである。

三木内閣における政府統一見解の発出が、産業界からの防衛産業強化を目的とした輸出要望に端を発するものであったことを踏まえれば、いまだに輸出を巡る議論は、その出発点には戻り切っていないということかもしれない。

武器輸出を巡る国際的な趨勢

そこで目線を海外に移してみると、別の風景が見えてくる。近年の防衛生産と武器輸出を巡る国際的な趨勢を方向付けているのは、軍事費の増加、防衛生産の増加、武器輸出の増加という3つの増加である。

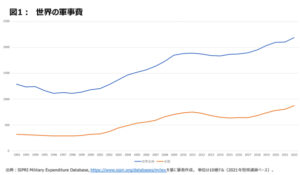

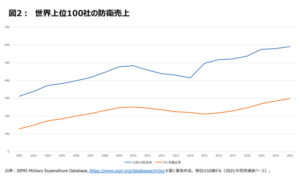

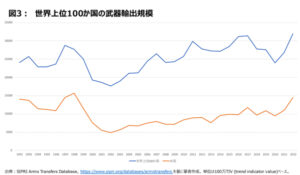

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)のデータを見ると、世界全体の軍事費は、10年で1.2倍、20年で1.7倍に増えた[21]。また、世界の防衛企業上位100社の売上は、10年で1.3倍、19年で1.9倍になった[22]。さらに、世界の上位100カ国の武器輸出規模は、10年で1.2倍、20年で1.8倍となった[23]。もちろんそれぞれの金額規模は異なるが、傾向としては、三者の増加トレンドは軌を一にしている。

このトレンドを牽引するのは米国の動きである。米国の軍事費は、10年で1.2倍、20年で1.9倍に増えた。世界の防衛企業上位100社のうち米国企業が占める売上は、10年で1.2倍、19年で2.3倍になった。さらに、米国の武器輸出規模は、10年で1.6倍、20年で3倍となった。

興味深いのは、米国における武器輸出の伸び率が軍事費や防衛生産の伸び率を上回っていること、さらには世界の武器輸出の伸び率も上回っている点である。このことは、近年の海外向け需要の増加が国内向けよりも大きいことを示唆するとともに、世界の武器輸出に占める米国の輸出の割合が、近年さらに増加していることを表している。事実、SIPRI年鑑によると、過去5年の米国の武器輸出が世界全体のそれに占める割合は40%となっており、ロシアによる輸出の減少の影響も加わり、それ以前の5年間の33%を大幅に上回った[24]。そして、過去5年の世界の武器輸出額の総計は、冷戦終結以後最大規模となった[25]。

近年の国際的な安全保障環境の悪化を背景とした軍事費の増加傾向を踏まえれば、国際市場に引き続き商機があることは確かである。一方、米国製品のシェア拡大と圧倒的な競争力を踏まえれば、増加した需要を米国製品が埋めてしまう道筋も否定できない。

防衛装備品の生産は、研究開発に大きな初期投資を要する一方、多くの国にとってその国の軍隊の需要規模だけでは採算性が低くなる。かと言って主要な製品を米国からの輸入に頼れば、同盟国とはいえ、戦略上あるいは作戦上の独立性に懸念が生じる上に、供給時期や価格に及ぼせる影響が大幅に低下してしまう。さらに、求められる技術が高度化すればするほど、国内生産の困難性が増し、米国製品の優位性が高まる。

こうした状況に対応するためには、高度な技術への研究開発と輸出の促進が不可欠となる。この観点から、欧州やインド太平洋における米国の同盟国は、国内基盤の選択的維持と武器輸出に力を注いでいる。

例えば英国は、2021年に発表した「防衛・安全保障産業戦略(DSIS)」において、従来の国際的自由競争を前提とした開かれた防衛調達から、選択的に国内防衛生産基盤を維持する「戦略的アプローチ」に転換し、核抑止や潜水艦など「戦略的不可欠性」を有する能力の国内基盤保持を掲げている[26]。また、F-35共同開発やAUKUS(豪英米原潜等協力枠組み)、GCAP(日英伊次期戦闘機開発プログラム)などの国際的な協力枠組みを通じ、防衛装備品の開発コスト負担を軽減するとともに、輸出機会創出につなげている。英国最大手のBAE社の防衛製品売上の4割以上が米国市場であり、同市場を含め売上の約8割が海外向けである。

「戦略的自律」を掲げてきたフランスも、欧州における防衛生産基盤の維持をその重要要素と位置付けている。2023年4月の訪中後、インタビューに応じたエマニュエル・マクロン大統領が台湾を巡り「対立する米中への追随者となるべきではない」と発言し物議を醸したが、実はその発言のかなりの重点は、欧州の米国製武器への依存に対する懸念にあった[27]。防衛装備の完成品を製造するプライム企業が国内にほとんどなく、多くの防衛装備品を米国からの輸入に依存している豪州も、国内基盤の強化を進めつつ、武器輸出を促進する戦略文書を発表し[28]、少しずつ輸出を伸ばしている。

もちろん、選択的な投資と強みを活かす輸出促進を行わなければ、米国防衛産業の圧倒的な競争力には対抗できない。そして、輸出政策を進めたとしても、必ずしもそれが成功するとは限らない。しかしそれでも各国が防衛装備品の輸出を試みているのは、そのゲームに参加しなければさらに国内基盤が空洞化するので、参加しないという選択肢はないからだ。

各国はいずれも、防衛力強化に一定の国内基盤の維持は不可欠だと考えており、防衛装備品の輸出をそのための重要な手段だと捉えている。適切な相手国に限るのは前提だが、防衛装備品の輸出が増えれば、防衛生産の効率化を促し、調達経費の削減にも資する可能性がある。そうすれば、将来の防衛力強化に繋がる研究開発に回す投資も増え、防衛力の強化に直結する。日本においても、安全保障協力上の意義に加えて、こうした防衛力強化の観点から防衛装備移転を捉え直すことが、装備移転を戦略的に進めていくための重要な第一歩となるだろう。

後発国・日本に「3つの輸出戦略」の可能性

問題は、何を輸出すべきかという点である。日本は防衛装備品輸出の後発国であり、各国から引合いのあった1960~70年代とは状況が異なる。既に主要な装備品には既存の市場があり、そのシェアを奪うには性能又は価格面での極めて強い優位性が不可欠となる。防衛装備品には標準化、他の既存保有システムとの相互運用性、維持整備に要する技術への慣熟が必要であり、既存システムを提供している国の製品の方が有利なことは言うまでもない。

それを覆すには、大きな強みが求められる。例えば、2022年7月に合意に至った韓国のポーランドへの戦車、榴弾砲、戦闘機の輸出の例では、価格競争力のみならず、納入の早さも決め手になったとされる。日本がこの韓国方式を採用できるかは疑問が残る。価格低減は利益を圧迫するし、輸出実績がない中で納期前倒しが可能かも未知数だからだ。かと言って、自衛隊用に開発製造してきた製品を現行運用指針の範囲内で漫然と売り込んでも、過去8年間の実績の乏しさを踏まえれば、成果が挙がる保証はない。

このように制約の多い競争環境の中で、考えられるのは以下の3点である。

第一は、既に与党実務者協議でも議論されているようだが、次期戦闘機など、国際共同開発で生まれた防衛装備品を第三国に売却する方法である。これにより、共同開発国が既に確立した供給先・販路を活用することができる。英国がF-35やユーロファイターなどの共同生産で実績を挙げてきた手法でもある。現行運用指針では、国際共同開発・生産「に関する」海外移転が認められているが、共同開発した防衛装備品を第三国に輸出することが認められるかはあいまいであり、この明確化が必要だ。

第二は、これも与党実務者協議で提起されているが、ライセンス生産品のライセンス元以外の第三国への輸出や、部品・技術全般の輸出である。国産開発の完成品の輸出に比べると、これらは利益の面で劣るかもしれないが、既に構築された国際的な販路を活用できるメリットがある(喫緊の論点としては、ロシア・ウクライナ戦争で米国、欧州各国の弾薬が不足する中、日本がライセンス供与品についてその穴埋めをできるか否かという問題がある)。また、海外プライム企業のサプライヤーとして部品を供給すれば、海外プライムの競争力・交渉力を活用できるとともに、その様々なノウハウを学ぶこともできるかもしれない。同じく現行運用指針では、米国からのライセンス品についての部品・役務の輸出のみが規定されており、米国以外のライセンス品を認めること、ライセンス品については部品等のみならず完成品も可能とすること、ライセンスの有無にかかわらず部品や技術全般を認めることが焦点となる。

第三は、国際競争が比較的手薄な分野に集中して力を入れることである。この観点から考えられるものの一つが、地対艦ミサイルの輸出であろう。意外にも、米国や欧州、インド太平洋地域の友好国は、射程の長い地対艦ミサイルの開発にこれまであまり注力してこなかった。それは、長らく相手の長射程対空・対艦脅威を前提とした作戦を想定しておらず、戦闘機や空母による戦力投射に頼ってきたからかもしれない。見通し外の目標に対する探知・追尾手段(衛星、無人機など)が米中露を除きあまり発達してこなかったことも影響していると思われる。

しかし、中国やロシアのA2/AD(接近阻止・領域拒否)能力の向上を踏まえると、今後、その脅威が及びにくい地上から、長射程で相手の艦船の作戦を拒否する地対艦ミサイルの重要性は増していくものと思われる。この点、米国がまさにそのようなミサイルの開発・配備段階にあるので、国際市場は確立していない。また、中国・ロシアが得意な分野ではあるが、これらを警戒する国が中露から購入するわけにはいかない。このため、日本の12式地対艦誘導弾などに対する潜在的需要は十分に想定される(例えば、自らのA2/AD能力の獲得を目標に掲げる豪州など)。運用指針見直しにおける殺傷性を有する装備品の輸出を認めるべきか否かという議論との関係で、政治的にすぐには難しいかもしれないが、日本の強みを活かせる限られた分野として、引き続き検討すべきである。

三原則の運用指針見直しでは、安全保障協力の観点からの議論も重要だが、防衛産業基盤強化の観点から、いかなる輸出が効果的なのかを考えなければならない。指針の文面に盛り込むか否かは別として、常にその点を考慮に入れておかないと、日本が国際市場で勝負できる可能性のある分野が移転を認め得る対象から落ちてしまうリスクがある。そしてそれは、国内防衛産業の退潮に拍車をかけ、最終的には防衛力の低下につながるリスクであるということも、十分に認識する必要があるだろう。2023年7月、岸田文雄総理が与党実務者協議における検討の加速を求めたことにより、今後見直しが進んでいく可能性があるが、その中でも、こうした論点が活発に議論されることが望ましい。

注

- [1]「日本の防衛力強化「賛成」、日本68%・米国65%…日米共同世論調査」『読売新聞オンライン』(2022年12月15日)、https://www.yomiuri.co.jp/election/yoron-chosa/20221215-OYT1T50198/;「防衛力の強化「賛成派」6割超で高止まり 朝日東大調査」『朝日新聞デジタル』(2023年5月3日)、https://digital.asahi.com/articles/ASR4T6GSHR4GUTFK00Z.html

- [2]①共産圏諸国向けの場合、②国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合及び③国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向けの場合(武器輸出三原則(1967年4月21日))

- [3]①三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない。②三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする。③武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。(武器輸出に関する政府統一見解(1976年2月27日))

- [4]森本正崇『武器輸出三原則 学術選書65』(信山社、2011年)。

- [5]衆議院決算委員会(1967年4月21日)佐藤栄作総理大臣答弁。

- [6]「「YS-11」輸出に“待った”」『読売新聞』(1967年7月3日)。なおYS-11は民間機としての輸出実績がある。

- [7]参議院予算委員会(1967年5月10日)高島節男通商産業省重工業局長答弁;衆議院商工委員会(1976年7月19日)菅野和太郎通商産業大臣答弁。

- [8]「武器輸出 背景と論点」『朝日新聞』(1976年2月5日)。

- [9]「武器の国際共同開発 政府に近く提言 経団連防衛生産委 防衛産業」『朝日新聞』(1976年1月6日)。

- [10]「「US-1」輸出後押し」『読売新聞』(1975年12月7日);「準武器輸出認める方針 通産省」『朝日新聞』(1976年1月24日)。

- [11]「通産相「三原則」弾力運用示す」『読売新聞』(1976年1月26日)。

- [12]「武器輸出問題統一見解の要求も」『朝日新聞』(1976年1月28日);「どの地域も認めぬ武器輸出通産次官談」『朝日新聞』(1976年1月30日)。

- [13]「武器禁輸に新原則 政府が統一見解」『朝日新聞』(1976年2月23日)。

- [14]衆議院予算委員会(1976年2月27日)安宅常彦委員質問中に言及がある。

- [15]森本、前掲書、233-245頁。

- [16]例えば、衆議院予算委員会(1981年2月20日)角田禮次郎内閣法制局長官答弁:「わが国の憲法が平和主義を理念としているということにかんがみますと、当然のことながら、武器輸出三原則は憲法の平和主義の精神にのっとったものであるというふうに考えております。」

- [17]衆議院予算委員会第六分科会(昭和58年3月5日)山中貞則通産大臣答弁。

- [18]衆議院予算委員会(1981年2月20日)角田禮次郎内閣法制局長官答弁;参議院外交防衛委員会(2015年6月9日)横畠裕介内閣法制局長官答弁。

- [19]参議院外交防衛委員会(2017年5月23日)横畠裕介内閣法制局長官答弁。

- [20]もちろんこれについては、三原則は輸出規制側の外為法の運用基準なので、わざわざ輸出の積極的な意義を原則で強調する必要はないという指摘もあり得る。しかし、三原則が移転の意義がある特定の場合に許可をし得るという構成をとっている以上、安全保障協力上の意義だけでなく、防衛力の維持強化に直接貢献する防衛産業基盤上の意義を強調することも妨げられるわけではないだろう。

- [21]2021年恒常通貨(ドル)ベース。SIPRI Military Expenditure Database, https://www.sipri.org/databases/milex.

- [22]同上。SIPRI Arms Industry Database, https://www.sipri.org/databases/armsindustry.

- [23]SIPRIが独自に設定した武器輸出の規模を示すトレンド指標値(TIV)による。SIPRI Arms Transfers Database, https://www.sipri.org/databases/armstransfers.

- [24]SIPRI, “SIPRI Yearbook 2023 Summary”, 10-11, https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-06/yb23_summary_en_1.pdf.

- [25]Ibid.

- [26]UK Secretary of State for Defence, “Defence and Security Industrial Strategy” (March 2021), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/971983/Defence_and_Security_Industrial_Strategy_-_FINAL.pdf.

- [27]“Emmanuel Macron: L’autonomie stratégique doit être le combat de l’Europe”, Les Echos (April 9, 2023), https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/emmanuel-macron-lautonomie-strategique-doit-etre-le-combat-de-leurope-1933493#:~:text=Enjeux%20Internationaux-,Emmanuel%20Macron%20%3A%20%C2%AB%20L’autonomie%20strat%C3%A9gique%20doit%20%C3%AAtre%2

- [28]Australian Department of Defense, “Defence Export Strategy” (2018), https://www.defence.gov.au/sites/default/files/2020-08/defenceexportstrategy.pdf.

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

主任研究員

防衛省で16年間勤務し、2022年9月から現職。2014年から2016年まで外務省国際法局国際法課課長補佐、2016年から2019年まで防衛装備庁装備政策課戦略・制度班長、2019年から2021年まで整備計画局防衛計画課業務計画第1班長をそれぞれ務める。2021年から2022年まで防衛政策局調査課戦略情報分析室先任部員として、国際軍事情勢分析を統括。 2007年東京大学教養学部卒、2012年米国コロンビア大学国際関係公共政策大学院(SIPA)修士課程修了。

プロフィールを見る