解説 チェコ下院選挙:「チェコのトランプ」勝利の裏で失速する極右・極左

「チェコのトランプ」勝利の裏で失速する極右・極左

10月3~4日にかけて、中欧のチェコ共和国で下院選挙(任期4年、定数200、比例代表制)が実施された。最大野党のポピュリスト政党でビジネス企業政党の「ANO2011」が前回比+8議席の80議席(得票率34.5%)を獲得し、チェコの下院選挙において単一の政党が達成した最高の得票率で第一党となった。同国の他の極右政党とは異なり、EUやNATOからの離脱の可能性を明確に否定することで穏健派であることをアピールし、政策面では住居費の高騰を受けて住宅ローン支援などの有権者にとって身近な政策を掲げることで、多くの支持を集めた。ANO2011の党首であるアンドレイ・バビシュ前首相は、現在のスロバキア生まれで、欧州で農業や化学品を中心にビジネスを展開して成功を収めてきた実業家であり、チェコ有数の大富豪である。実業家としての経歴やポピュリスト的な政治手法から「チェコのトランプ」と呼ばれることもある。

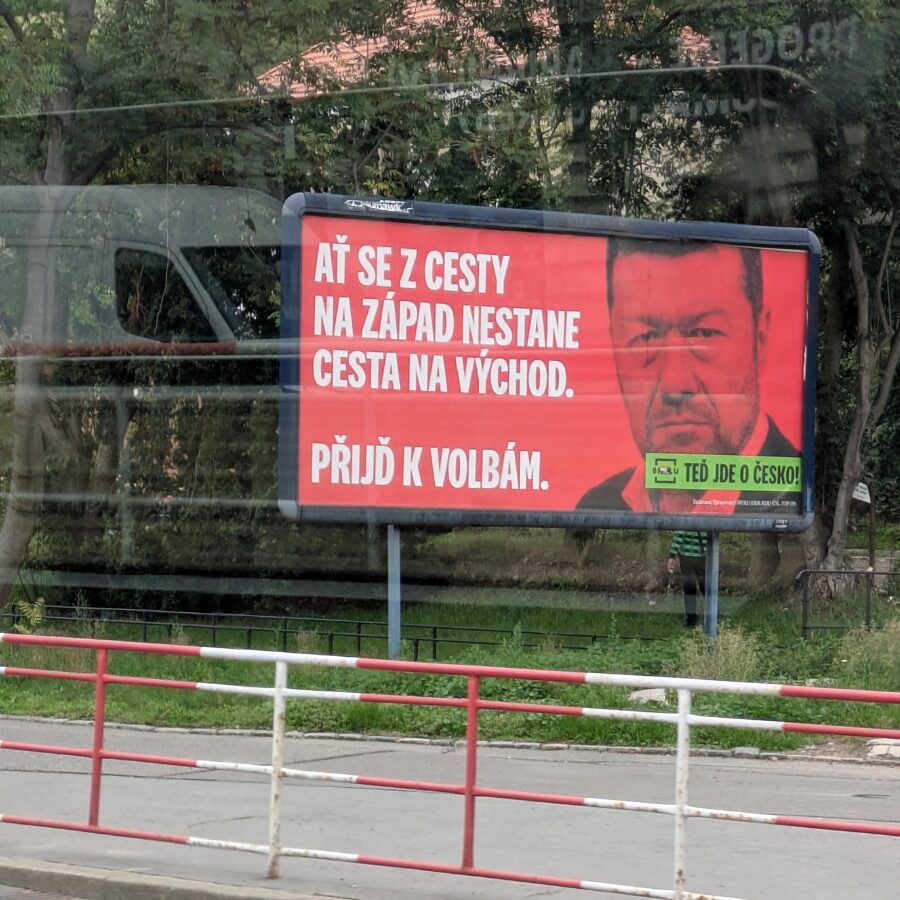

ANO2011の勝利の一方で、中道右派3党による与党連合「SPOLU」は19議席減の52議席に留まる結果となった。ロシア・ウクライナ戦争の継続を背景に、野党を「親ロシア派」と批判し、「西側に留まるのか、それとも東側に戻るのか?」などと訴える選挙戦を展開したが、具体的な政策論議にはつながらず、政権に不満を持つ有権者の支持を取り戻すことはできなかった。チェコの日刊紙「プラヴォ」が指摘したように、SPOLUがANO2011のようなポピュリスト政党の攻撃的手法を模倣したこと自体が、逆説的な選挙戦であったといえる。SPOLUに加え、連立与党であった中道〜中道右派の「STAN」(22議席)、さらに2024年に連立を離脱した左派リベラルの「海賊党」(18議席)の得票を合わせても過半数には届かず、4年ぶりの政権交代となる可能性が高い。

今回の選挙では、多くの過激な政策を掲げる政党が事前の予測よりも勢いを欠く結果となった。例えば、反EU、反NATO、反移民を掲げる極右政党「自由と直接民主主義(SPD)」は15議席(前回比-5議席)にとどまった。SPDを率いるトミオ・オカムラ党首は、日本人と韓国人のハーフの父とチェコ人の母を持ち、東京都板橋区で生まれ、幼少期を東京で過ごした。同じく反EU・NATOを訴えた「Přísaha」は5%の阻止条項を突破できなかった。また、ボヘミア・モラヴィア共産党を含む左派〜極左政党連合「Stačilo!」も5%にわずかに届かなかった。例外は2022年に設立された右派ポピュリスト政党「Motorists」で、13議席を獲得して初めての議会入りを果たした。

全体としては、左派政党が議席を減らし、右派勢力が議席を伸ばしたものの、政治が左右に極端に振れたわけではない。前回選挙では、4党(2024年までは5党)が連立を組んで辛うじて政権の樹立に成功したが、政策的な隔たりが大きく、政治の停滞を招いた。この停滞への反発が示される一方で、極端な政策転換は望まないという有権者の意思もまた、今回の選挙結果に色濃く反映されたといえる。

欧州議会において、ANO2011はMotoristsやPřísahaと同じく、極右会派「欧州の愛国者」に所属しており、そのリーダー格であるハンガリーのヴィクトル・オルバーン首相は早速歓迎の意を示した。確かに、バビシュ党首はロシアによるウクライナ侵攻直後と比べると近年はウクライナへの強硬姿勢を強めており、最近では「既にロシアの企みを退けた」として追加の武器支援に反対し、ウクライナのEU加盟にも否定的な立場を示している。

しかし、ウクライナのEU加盟に断固として反対するオルバーン首相と比べると、バビシュ党首は「ウクライナのEU加盟は時期尚早」と述べる程度にとどまっている。さらに、ANO2011は第一党とはいえ過半数を有しておらず、権力基盤は強固ではないうえ、バビシュ自身の関心も(党のプログラムの一覧からは)外交より国内政策に向けられているようにみえる。また、バビシュ党首は徹底した実利主義者である。さらに、反EU・反NATOを掲げるSPDの苦戦は連立形成においての影響力を削ぐ結果となり、SPDにとって過激な外交政策を連立条件として要求しにくくなった。これらを踏まえると、バビシュ党首が選挙後に改めて焦点として強調したウクライナへの軍事支援やEUの移民政策、そして新たなEU排出量取引制度(ETS2)に対しては否定的な姿勢を取るとみられるが、その他の大半の外交政策に関しては政策そのものが大きく転換する可能性は高くないといえよう。他方、レトリック上の変化がみられる可能性や、台湾への支援をはじめとするチェコの積極的な外交政策が、消極的かつ受け身なものへと変化する可能性は十分に考えられる。

今後の国内政治の焦点は、ANO2011が連立政権を樹立するのか、それとも少数派政権を選択するのかという点にある。ANO2011はMotoristsおよびSPDと連立すれば過半数を確保できる。しかし、とりわけSPDを政権に組み入れることは国民の強い反発を招きかねず、慎重な判断が求められる。現実的には、EUやNATOの枠組みに反対していないMotoristsとの連立の方が可能性は高いとされる。もっとも、バビシュ党首は前政権下で連立与党に「脅迫されてきた」との認識を持っており、今回得た単一政党として過去最高の得票率を背景に、単独による少数派政権を模索する可能性もある。いずれにしても多数派形成には課題が多く、仮に連立を選択する場合でも、その樹立までには時間を要することになるだろう。

ANOの選挙ポスター

SPOLUの選挙ポスター

SPOLUの選挙ポスター

SPDの選挙ポスター

Stačilo!の選挙ポスター

(画像出典:サムネイル画像=ロイター/アフロ、

その他画像=筆者撮影)

特設ページ:選挙は世界を変えるのか

選挙は世界を変えるのか:岐路に立つ民主主義

選挙による国内政治のダイナミクスの変化は世界政治に影響を与え、地政学・地経学上のリスクを生じさせる可能性があります。また、報道の自由の侵害や偽情報の急増など、公正な選挙の実施に対する懸念が高まっているなか、今後の民主主義の行方が注目されています。本特集では、各国の選挙の動向を分析するとともに、国内政治の変化が国際秩序に与える影響についても考察していきます。

研究員,

デジタル・コミュニケーション・オフィサー

専門はハンガリーを中心とした中・東欧比較政治、民主主義の後退、反汚職対策。明治大学政治経済学部卒業、英国・サセックス大学大学院修士課程修了(汚職とガバナンス専攻)、ハンガリー・中央ヨーロッパ大学大学院政治学研究科修士課程修了。埼玉学園大学経済経営学部非常勤講師、EUROPEUM欧州政策研究所アソシエイト・リサーチ・フェロー(チェコ)、国際NGOトランスペアレンシー・インターナショナル(TI)外部寄稿者も兼職。 TIハンガリー支部でのリサーチインターンなどを経て、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)に参画。API/地経学研究所でのインターン、リサーチ・アシスタント、欧米グループ研究員補(リサーチ・アソシエイト)やEUROPEUMでの訪問研究員を経た後、現職。APIでは、福島10年検証、CPTPP、検証安倍政権プロジェクトに携わった。シンクタンクのデジタルアウトリーチ推進担当として、財団ウェブサイトや SNSの活用にかかる企画立案・運営に関わる業務も担当。 主な著作に『偽情報と民主主義:連動する危機と罠』(共著、地経学研究所、2024年)、『EU百科事典』(分担執筆、丸善出版、2024年)、Routledge Handbook of Anti-Corruption Research and Practice(分担執筆、Routledge、2025年)などがある。 【兼職】 埼玉学園大学経済経営学部非常勤講師(秋学期担当、欧米経済事情、2単位) Visiting Research Fellow, EUROPEUM Institute for European Policy External contributor, Anti-Corruption Helpdesk, Transparency International Secretariat (TI-S)

プロフィールを見る