日本の防衛産業は有事においても機能するのか

同様のことは、防衛産業および防衛産業政策にも言える。本来、「防衛力そのもの」である防衛産業は、平時の防衛力整備にとどまらず、有事においても継続的に自衛隊を支える役割を果たすことが求められるはずである。ところが、これまで防衛省は、後者の機能を政策上明示的に位置づけることをほとんどしてこなかった。この点は、2022年以降に進められてきた防衛産業強化策においても同様である。

しかしながら、日本を取り巻く戦略環境は、もはやこうした限定的な防衛産業政策を維持できる状況にはなく、大幅な見直しを迫られている。

台湾有事長期化の可能性

現在、日本の戦略コミュニティが最も関心を示している問題が台湾有事である。中国による台湾への軍事侵攻に関する見立ては当初、短期決戦になるのではないかとされ、そうした想定に基づいて数々の机上演習が実施されてきた。

ところが近年、台湾有事が長期化する可能性を示唆する議論が米国で次第に広がっており、日本でも徐々にそのリスクが共有されるようになってきた。見立てが変化した要因として、ウクライナ戦争が当初の想定以上に長期化していることや中国の防衛産業が「戦時体制」に移行しつつあるという評価が米国の戦略コミュニティ内で広がっていることなどが挙げられる。

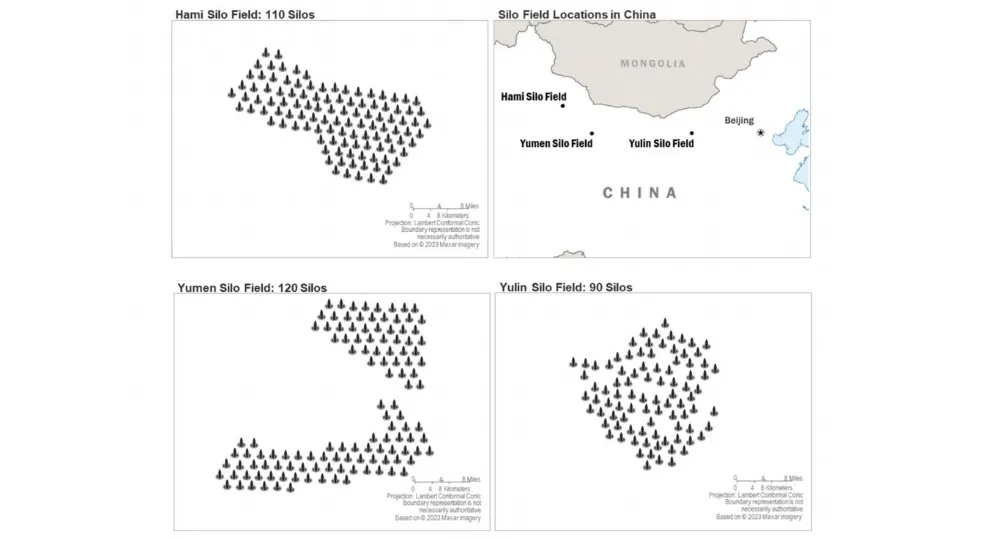

これに対して、米中双方が早期に弾薬を消耗し尽くすため、戦争は長期化しないとする反論もあるだろう。しかし、中国はミサイル生産設備を2020年以降約1.6倍に増やしており、さらにロケット軍のミサイル備蓄数を約1.5倍に増やしているとの分析があることを鑑みれば、中国は長期戦を戦う上での自信も付けつつあると評価できよう。中国が短期戦のみならず長期戦においても勝算を見出し始めれば、その分だけ戦争勃発のリスクは高まる。したがって、対処だけでなく抑止の観点からも、自衛隊は従来の想定より長期間戦い抜くための継戦能力を整備する必要があり、このことは、2025年9月に発表された「防衛力の抜本的強化に関する有識者会議」の報告書においても「長期戦に堪えうる継戦能力を備えることが抑止力向上につながる」と指摘されていた。

綻びを見せる米国依存の継戦能力

自衛隊の継戦能力強化は喫緊の課題となっているものの、その実現の道のりには高い壁が立ちはだかる。なぜならば、これまで所与のものとされてきた米軍来援・支援について大幅に見直さなければならない可能性があるからである。

今日と同様に大規模戦争のリスクが存在した冷戦期において、本格侵攻が発生した場合、自衛隊は米軍の来援が到着するまでの間、基本的に独力で対処することが想定されていた。そのため、必要とされる継戦能力も、米軍来援までの期間を前提として見積もられていた。有事計画が策定された時代によって想定には差異があるものの、冷戦期には米軍は最短で二週間、長くとも三カ月以内に来援すると見込まれ、自衛隊の継戦能力もこれを前提として所要が計上されていた。もっとも、予算制約のため、実際に整備された能力は計画を下回るものであった。

しかし今日では、従来想定されていた来援・支援の時期・規模・継続期間に関する意思と能力の双方について、再評価が必要な段階に達している。

まず意思については、昨今の米国国内政治を鑑みれば、米国と日本の国益の重なり合う部分が縮小している可能性があり、米国の日本支援もそれに応じて部分的あるいは限定的になる懸念がある。米国第一主義を掲げる政権は特にこのリスクが高いと言えるだろう。

次に能力については、米国の来援・支援能力は冷戦期と比較して大きく低下していることが分かる。周知のとおり、米国の国防産業基盤は厳しい状況にあり、自衛隊が頼みとする補充用のミサイルを十分に備蓄・生産できていない。実際、日米の机上演習で、海自が弾薬や部品等の支援を要請しても米海軍から明確な回答を得たことがないという証言も聞かれる。余談であるが、オーストラリアが昨今国内でミサイルのライセンス生産を開始した背景には、米国から有事の際に弾薬面で支援できないと伝えられたからだと言われている。

装備面でも、米軍はモスボールされた戦車や戦闘機を多数保有しているが、日本の防衛において重要である水上戦闘艦については二十隻程度にとどまり、そのほとんどが極めて状態が悪いタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦、あるいは日本周辺の環境に適していない沿海域戦闘艦(LCS)である。仮に米国がこれらを供与してくれたとしても、日本の防衛に直ちに適合するとは限らない。

次に輸送能力であるが、軍事海上輸送司令部(MSC)の輸送能力は保有艦船の老朽化と隊員不足によってその輸送規模を大きく落としており、さらに米空軍の戦略輸送機の数も冷戦後期と比べて半分近くまで数を減らしている。また、輸送船団を護衛するはずのコンステレーション級フリゲートは実質的に中止され、後継艦には極めて能力が限定的なものが選定された。

以上を踏まえると、日本が依拠してきた「米軍来援を前提とした継戦能力」は再検討を要する状況にあり、引き続き日米同盟を前提にしつつも、一層の自助努力が不可欠となっている。

防衛産業に求められる有事の機能

継戦能力の大部分を米国に頼ることができないのであれば、日本は必然的に自助努力を強化することが求められる。政府は2022年の戦略三文書において継戦能力の向上を掲げたが、そこに示された施策の多くは、これまで定数を満たしてこなかった誘導弾、可動率低下を引き起こしていた部品不足を是正することが主眼に置かれた措置が中心であり、あくまで緒戦を戦い抜くための即応態勢の確立を目的とするものであった。

しかし、どれほど備蓄したとしても、弾薬や部品の補充能力が伴わなければ、いずれ限界に達する。それを回避するためには、有事においても継続的に機能し得る防衛産業の存在が不可欠である。この点について、長期戦が現実となった欧州および中東での昨今の戦争を参照することで教訓を得ることができる。

有事において防衛産業には、弾薬や装備品を緊急増産し、戦力回復することが求められる。例えばイスラエルがハマスの攻撃を受けた2023年10月以降、同国のラファエル社は迎撃ミサイルの生産数を約5倍に増加させた。また、ロシア・ウクライナ戦争において欧州は、155mm砲弾の生産量を戦前の年産約17万発から、2025年末には約200万発へと拡大した。

緊急増産が生み出す戦略的価値は、戦争が長期化するほど高まるため、それに比例して防衛産業が攻撃される可能性が高まる。実際、ウクライナ戦争では、ロシアとウクライナ双方が相手国の防衛産業基盤を標的とした攻撃を繰り返してきた。ロシアはウクライナ国内のミサイルや無人機の製造拠点を攻撃し、ウクライナはロシアの造船所やドローンに用いられる光ファイバーの工場を打撃している。

このような状況を受け、ウクライナの防衛企業は、生産を継続できるよう、工場の分散化・隠蔽化・地下化・縦深化といった措置を講じてきた。イスラエルでは工場が直接攻撃を受けた事例は確認されていないものの、抗堪化の取組が進められている。例えばラファエル社は、生産ラインの地下化や工場壁面の二重化を進めるとともに、サプライヤーを前線地域から遠ざけることで、サプライチェーン全体の安全性向上を図っている。

日本の防衛産業は緊急増産できるのか

では、日本の防衛産業は、緊急増産や防衛産業への攻撃に備え得る状況にあるのか。残念ながら、現状は心もとない状況だ。

まず、緊急増産に不可欠な余剰生産能力が不足している。日本の防衛産業は現在、平時の防衛需要の高まりに対しても、人手不足や設備投資の課題から生産規模拡充に課題を抱えている。はたして、現状このような課題を抱えている産業基盤が、大量の需要をさまざまな混乱が生じる中で迅速に捌いていかなければならない有事に対応できるのか不安が残る。

また、有事において防衛産業が攻撃されるリスクを負いながら、稼働し続けてもらえるかが定かではない点も指摘しなければならない。自衛隊法第103条は、武力攻撃事態において、自衛隊が展開しない地域である「第2項地域」に位置する医療・土木・輸送業者に業務従事命令を出すことを可能としているが、防衛産業は同命令の対象に含まれていない。では、防衛産業を盛り込めば解決するかと言えば、そうでもない。中国によるミサイル攻撃や特殊部隊による破壊工作が想定される状況では、日本全土が、自衛隊が展開する「第1項地域」として指定される可能性が高く、その場合、防衛産業に業務従事命令を出せるよう法改正を行ったとしても、発出不能となる。

業務従事命令を出せたとしても、従業員の意思に反して業務従事を命じることが現実的かつ効果的とは言い難く、むしろ協力者を減らす事態を招くおそれがある。この点は、2002年に成立した有事法制において、医療・土木・輸送事業者に対する業務従事命令に罰則を設けなかった理由でもある。

強制が逆効果を生むリスクがあるならば、政府としては、有事に被害を受けた企業に対して十分な補償を行い、企業側の負担を軽減する制度設計を講じる必要がある。この種の補償制度は、イスラエルやウクライナで整備されており、日本にとっても有益な参照例となり得る。また、防衛省が装備品を調達する際には、有事においても供給を継続することを契約上の義務として明確に位置づける仕組みを導入することも検討するべきだろう。

自衛隊は日本の防衛産業を守れるのか

二つ目の壁は、従業員や生産設備を攻撃から守り、生産を継続できるかどうかである。地上施設の防護方法は積極防御と消極防御の2つがある。積極防御については、防空ミサイルや地上部隊の活用が考えられる。名古屋や横浜など主要都市に位置している防衛企業であれば、防空ミサイルによってある程度は経空脅威から守ることができると思われるが、そうでない地域に位置している工場については脆弱である。護衛艦は約8,300社によって支えられているとされているが、その中で重要なコンポーネントを生産する企業が防空ミサイルの防護範囲から外れた地域に工場を構えている可能性は十分にあり、チョークポイントとなりかねない。また、防衛産業は、重要防護施設に指定されているという情報は見当たらないため、特殊部隊などによる攻撃から自衛隊による優先的な警備・防護を受けることは期待できない。そもそも、陸上自衛隊の南西方面への機動展開と慢性的な隊員不足によって、すでに指定されている施設も防護するだけの態勢が取れていない可能性がある。

消極防御としては、イスラエルやウクライナの防衛産業のように、分散・隠蔽・抗堪化・縦深性の確保が考えられるが、日本の防衛産業は有事への対策が政府から求められてこなかったので、ほとんど施されていない。

分散や隠蔽については、意図しない形で部分的にできているともいえるだろう。例えば造船所については、北九州地方・瀬戸内地方・関東地方といった形で造船クラスターがある程度分散化されている。また、装備品や誘導弾等の組み立て工場などは明らかにされているものの、そのサプライチェーンについては情報が限られているところが多いゆえに、敵がそれを狙い撃ちすることを難しくしている。しかし、これもカネの流れを追うことである程度明らかにすることも可能であり、例えば、イギリスのシンクタンクRUSIはロシアの防空ミサイルのサプライチェーンを暴き出している。

他方で、抗堪化についてはなんら取り組まれていない。現在、防衛省は自衛隊施設の抗堪化を進めようとしているが、それは司令部などの特定の施設に限られている。少なくない防衛企業は自衛隊基地に隣接した場所に工場を構えているが、これらの施設は抗堪化の対象ではなく、中国軍による自衛隊基地への攻撃で、工場は基地諸共破壊される恐れが高い。また、工場の地下化が行われているという情報は見当たらない。造船所のような巨大な施設については、抗堪化・地下化は現実的ではない。

防衛産業の縦深性確保

となると、残される手段が縦深性確保であるが、日本国内でこれを実現することは容易ではない。現在、護衛艦を最も多く建造している造船所である三菱重工の長崎造船所は中国本土からわずか約750㎞に位置しており、最も離れているJMUの横浜事業所も約1,100㎞である。中国ロケット軍は、射程1,000㎞に届く地上発射型のミサイルを計2,600発持っているとされ、中国海空軍が保有するミサイルを考慮すればその数はさらに大きくなるだろう。また、先述のように中国のミサイルの生産数は極めて高いとされていることから、有事においてはさらに速いペースで追加のミサイルが生産され、それを発射していくと考えられる。

国内の生産基盤にのみ依拠し続けるモデルが地理的に制約される以上、日本が縦深性を確保する唯一の手段は、同志国と協力することである。日本と同様に、長射程ミサイルに対して十分な縦深性を確保できないウクライナは、自国内で生産することのリスクが高いことから欧州諸国との協力を加速させている。

幸いにも、防衛省はこうした戦略的視点を持って防衛産業の縦深性を確保する試みを進めている。オーストラリアに新型FFMを移転し、さらに現地建造する取組は、まさにその表れであると思われ、国家安全保障会議の発表でも、「インド太平洋地域の艦艇建造・維持整備基盤の強化」が目的の一つとして挙げられている。同国のヘンダーソン造船地区は中国本土から約5,000㎞離れているため、遠方であるがゆえに、往復する距離が長いというデメリットはあるが、中国のミサイル攻撃に対して比較的安全である。

次期国家防衛戦略に求められること

次期国家防衛戦略や防衛産業戦略は、米国の来援・支援を検証したうえで、防衛産業が有事に果たすべき役割を正面から位置づける必要がある。「戦争は、欲しい産業基盤ではなく、現に持っている産業基盤で戦うしかない」という冷厳な現実を、政策立案の出発点とし、平素から備えなければならない。以下、結論に代えて政策提言を示す。

第一に、緊急増産能力の確保が不可欠である。とりわけ、誘導弾や無人機のように需要変動が大きく、有事に急激な増産が求められる装備については、工廠の整備を本格的に検討すべきであろう。政府は2023年に策定した防衛生産基盤強化法において、政府保有・企業運営方式(GOCO)による施設整備の道筋を示したものの、具体化は進んでいない。仮に工廠を整備するのであれば、地下化や抗堪化・分散化を施した施設とすることが不可欠である。あわせて、有事においても防衛産業が継続的に稼働できるよう、攻撃リスクを低減する防護手段の強化や、操業継続を担保するための制度設計が求められる。

第二に、今後加速が見込まれる防衛装備移転は、日本の継戦能力強化に資する形で推進されるべきである。装備移転は、国内生産基盤の拡充を通じて、有事における緊急増産能力の確保に寄与する。さらに、オーストラリアへの護衛艦移転のように現地生産方式を採用すれば、生産拠点の分散を通じた縦深化にも貢献し得る。

防衛産業を平時の防衛力整備だけでなく、有事の継戦能力を支える中核的基盤として再定義することこそが、今後の防衛産業政策に求められている。

(出典:west/アフロ)

研究員

慶應義塾大学法学部政治学科卒業、同法学研究科政治学専攻修士課程修了。2023年4月より博士課程。専門は、米豪同盟、防衛・安全保障政策、防衛産業政策。アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)でのインターン(日米軍人ステーツマンフォーラム(MSF))を経て現職。

プロフィールを見る