中国の核脅威に日本はどう対処すべきか: 台湾有事と核抑止の関係性を探る

2021年、フィリップ・デービッドソン米インド太平洋軍司令官(当時)が、2027年までに中国が台湾を侵攻することができる能力を備える可能性に言及して以来、台湾有事の懸念が頻繁に語られるようになっている。その懸念に沿った形で中国が台湾への軍事的威圧を強めてきたからだ。

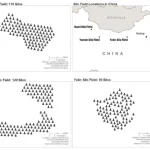

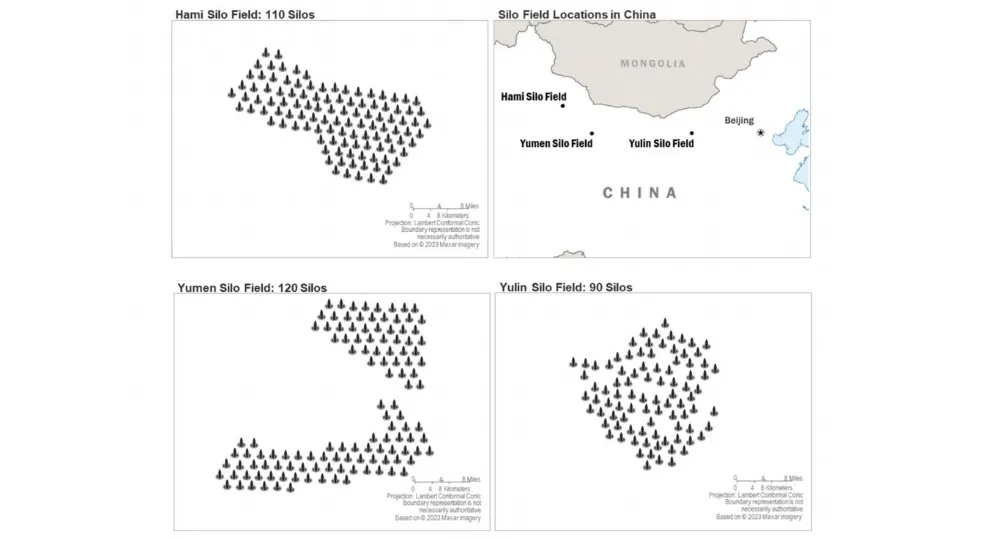

一方、その後景に退いているのが、中国の核戦力である。米国防省は中国による核戦力増強を懸念し、2030年には中国が1000発以上の核弾頭を保有する可能性があるとする。核の運搬手段についても、複数個別誘導再突入体(MIRV)を有するDF-41やその後継とされるDF-61等の大陸間弾道ミサイル(ICBM)の近代化、多数の核サイロ建設、極超音速ミサイルの開発などを通じ、その攻撃力と残存性を高めている。それにもかかわらず、中国が台湾有事においてその核戦力をどのように位置付け、活用しようとしているかは必ずしも自明でない。

台湾を巡る危機において、中国の核戦力はいかなる役割を果たすのか。この疑問への答えを探ることは、台湾有事から強い影響を受ける可能性のある日本にとって極めて重要な意味を持つ。核を持たない日本にとって、中国による核の脅威に対応する手段は限られているためだ。この点、多くの専門家が核に関する議論の必要性を認めるが、だからと言ってそれが軍事的観点から具体的に深まっているとは言えない。そこで本稿は、この問題を考える材料を幾つか提供したい。

中国核戦力がもたらす二つの示唆

中国の核戦力の増強は、台湾を巡る情勢にどのような影響を及ぼすのか。そこには二つの異なる示唆がある。

第一は、戦略核増強の影響である。地経学ブリーフィングの本シリーズで国際安全保障秩序グループ長の柿原国治が述べるとおり、中国が戦略核を量的・質的に拡大することは、その攻撃力と残存性を高め、「安定・不安定の逆説(パラドクス)」を生じさせる可能性がある。すなわち、米国にとって中国の戦略核を無力化する現実性が低下すれば、米国が戦略レベルで中国に抑止され得る。これにより米国の地域における軍事介入が抑止されれば、台湾を巡る通常戦力による限定戦などの可能性が高まる事態(非戦略レベルの不安定化)が想定されるというものだ。

第二は、戦域核増強の影響である。米国防省によれば、中国は軍事目標に対する限定核打撃と核エスカレーション管理のため、10キロトン以下(広島型は16キロトン)の威力の低出力核保有を追求しているとされる。このような核戦力は、柔軟な核オプションを提供することにより、理論上実戦での核使用の現実性を高める。実際、中国の核態勢は同国が公式に採用する核の先制不使用(NFU)方針と乖離しており、核使用の敷居低下が懸念されている。日本との関連で言えば、台湾有事において(米軍が介入を決断したとしても)日本に所在する米軍基地を台湾防衛作戦に供したり、あるいは自衛隊が当該作戦に参加したりすることをやめさせるため、中国が戦域核オプションによって日本を恫喝するという可能性が考えられる。

これらの影響は、日本にとっても異なる二つの影響をもたらす。すなわち、中国の戦略核増強による「安定・不安定の逆説」は、日本にとって通常戦力増強の必要性を高める。米国の軍事介入が中国によって何らかの形で「抑止」されてしまう事態を想定すれば、中国の脅威が日本有事に波及した場合に備えるため、限定戦争を戦う自らの通常戦力の向上は不可欠だからだ。

一方、戦域核増強による中国の核恫喝・使用リスクの高まりは、日本にとってそれに均衡的な核オプションの必要性をもたらす。そこでは、中国の核恫喝・使用リスクに抗するために、米国の拡大抑止強化や日本自らの核オプションの保有が考えられる。

日本にとっての優先順位は何か

では、日本はこの2つの異なる種類の必要性のうち、どちらに注力すべきだろうか。理想論は「どちらも」である。しかし、戦略の基本が資源制約下での各種選択肢の優先順位付けにあるとすれば、いずれをより重視するかを考えなければならない。核不拡散体制への影響やエスカレーションリスクを一旦脇においたとしても、核戦力の構築には相応の物的・人的コストが必要となり、通常戦力の強化とのトレードオフが生じるからだ。政治学者のエドワード・コロジェイによれば、核戦力への投資が最大となる1966-67年の間、フランスの防衛予算は、核・通常戦力間でほぼ半分ずつ支出していた。増額した防衛予算の半分を核に充てる必要性があるのか、あるいはそれを行わず2倍の資源を確保して通常戦力を増強すべきなのか、さらにはその中間で折衷的な防衛力整備を行うのか、物的のみならず人的資源も含め、それぞれの選択は結果を大きく左右する。

この点、以下の3つの理由から、現時点で日本としては通常戦力をより重視すべきと考える。第一に、中国は戦域核より戦略核の増強を優先していると言える。2020年に中国は戦略核(ICBMと潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)搭載)と中距離戦域核(DF-21及びDF-26搭載)を、それぞれ144発、76発保有しているとされたのに対し、2025年にはそれぞれ348発、100発まで増加したと見積もられている(SIPRI年鑑各年版による)。その伸びは戦略核で2.5倍、戦域核で1.3倍となっており、戦略核をより速いペースで増やしている。

第二に、中国の戦域核に搭載される核の威力は300キロトンに及ぶとされ、柔軟な核オプションとして機能するとは言い難い。「グアム・キラー」の俗称が表すとおり、核搭載のDF-26は固定軍事目標への標的攻撃での使用が想定される。しかし、例えばグアムのアンダーセン空軍基地を300キロトンの核ミサイルで攻撃すれば、軍事施設のみならず文民・民用物への広範な被害が及ぶことが想定され、核エスカレーションのリスクを格段に高める。

この点、中国が10キロトン以下の低出力核の導入に成功すれば、日米の固定軍事目標に絞った攻撃が可能となる。そのため、これに対応した中間的な核オプション保有の必要性は確かに存在している。一方で、低出力核の標的となるような軍事目標の数はある程度限られており、そのような目標を防護するためメリハリの付いた通常戦力の防空網を構築することは決して非現実的ではない。

第三に、日本が核保有したとしても、自らの能力のみで核のエスカレーション・ラダーを上り切れるかが疑わしい。元米国防当局高官へのインタビューの結果をまとめた研究によると、多くの元高官が敵の核使用への対処は通常戦力で行うと回答しており、冷戦後から続く米国の通常戦力への重視傾向が非常に根強い。そうだとすれば、米国が核オプションをもって共に上ってくれない可能性のあるエスカレーションを日本のみで上るため、低出力・戦術核にとどまらず、戦略レベルの核に至るまで、多様な核戦力を自ら保持する覚悟が必要となる。この広範な取り組みは通常戦力強化のペースを資源の食い合いにより弱める可能性が高い。

日本の柔軟な非核抑止戦略

このようなことを踏まえると、日本としては少なくとも当面、通常戦力の強化に高い優先順位を与えることが賢明であろう。

具体的には第一に、「安定・不安定の逆説」により地域における通常戦争のリスクが高まる事態を想定し、緒戦で相手の既成事実化を許さない初動対処力を中心に、通常戦力の抜本的強化を図るべきである。第二に、核搭載中距離ミサイルに対処し得るミサイル防衛能力の更なる量的・質的強化も不可欠となる。1月の日米防衛相会談が確認した迎撃ミサイルSM-3の大幅増産に加え、艦対空ミサイルSM-6の早期導入、国産地対空ミサイル(能力向上型03式中距離地対空誘導弾)の開発や極超音速ミサイル迎撃用GPIの日米共同開発の早期実施等、注力すべき分野は多い。第三に、貴重な防空ミサイルをむやみに費消しないよう、通常ミサイルへの対応には、航空機掩体壕の建造、バルーンデコイ(兵器を模した風船状のおとり)の配備など、消極防御策を大いに充実させる必要がある。核恫喝の効果を弱めるため、戦闘機等の主要アセットを分散展開することも有効だろう。第四に、海上発射型核巡航ミサイル(SLCM-N)の開発を含む米国の核オプション充実化も戦域核の対中バランスを改善するものとして一定程度期待できる。中国に地理的に近い日本がその寄港先となるかは疑問だが、少なくとも、SLCM-N搭載米攻撃原潜が柔軟に活動できるよう、対潜水艦戦(ASW)能力により中国の海中脅威に対処することは日本の積極的役割として捉えるべきだ。

もちろん、上記のような優先順位が今後末永く妥当するとは限らない。日本の通常戦力強化への反応として、中国が日本への脅しとしての戦域核充実をより重視する可能性もあるからだ。しかし先行研究が指摘するとおり、核恫喝を受けた国は核保有へ動く強い誘因を得る傾向があり、実際の恫喝は中国にとって諸刃の剣となるだろう。日本にとっての核抑止の議論には、脅威の動向を踏まえてあらゆる選択肢を排除しない柔軟性を備えつつ、資源制約を常に意識した現実的な判断を併せ持つ姿勢が不可欠である。

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

主任研究員

防衛省で16年間勤務し、2022年9月から現職。2014年から2016年まで外務省国際法局国際法課課長補佐、2016年から2019年まで防衛装備庁装備政策課戦略・制度班長、2019年から2021年まで整備計画局防衛計画課業務計画第1班長をそれぞれ務める。2021年から2022年まで防衛政策局調査課戦略情報分析室先任部員として、国際軍事情勢分析を統括。 2007年東京大学教養学部卒、2012年米国コロンビア大学国際関係公共政策大学院(SIPA)修士課程修了。

プロフィールを見る