相互関税が示すトランプ関税の問題:我々はどう対応すべきか

矛盾を抱えるトランプ関税

トランプ大統領は4月2日にいわゆる「相互関税」導入の大統領令に署名、世界に衝撃を与えた。同盟国日本も、その対象だ。すべての国に最低10%、加えて、貿易相手国の不公正の度合いに応じて更に追加関税を課すという内容で、主要国の税率は、英国は最低の10%、EUは20%、日本は24%、インドは26%、中国は34%、ベトナムは46%だ。中国は、トランプ1.0の追加関税、フェンタニルを理由とする20%に、相互関税34%が上乗せされる。

トランプ政権は以前より関税の目的として、①歳入確保、②交渉道具、③不公正な貿易慣行の是正、④貿易赤字の削減、⑤製造業の米国回帰などを上げてきた。しかし、交渉が成功して関税を撤回すれば歳入を確保できない。また、不公正が是正されて税率を下げれば、製造業に米国回帰を促す力は減殺される。さらに、前政権のインフレを批判して当選したトランプ大統領は、関税でインフレは生じないと主張し、大統領経済諮問委員会(CEA)のスティ―ブン・ミラン委員長は関税でドル高になるのでインフレは限定的と言うが、そうであれば「貿易赤字の削減」や「米国への製造業回帰」は実現しない。トランプ関税は矛盾だらけだ。

相互関税の計算が示す3つの問題

この4月2日の「相互関税」では、高い関税率も衝撃だが、米通商代表部(USTR)が示した計算方法も驚きだ。大統領令は、貿易相手国の「関税」や「非関税障壁」などによる相互性(reciprocity)の欠如が巨額な貿易赤字を生んでいるとし、相互関税を正当化する。それならば、貿易相手国の非関税障壁を定量化し、それに実行関税率を加えて、相互性の欠如(=不公正さ)を計算すべきだ。しかし、USTRはそれは計算困難とし、貿易赤字の存在が「不公正」を示していると強弁し、「特定国への貿易赤字額」を「特定国からの輸入額」で除して、相互関税率を計算する。こうした「相互関税率」の計算には少なくとも3つの問題がある。一つ目は、本計算は財(モノ)の貿易だけで、サービス貿易を無視していることだ。近年サービス貿易はその重要性を増し、また米国は多くの国とのサービス貿易で黒字だ。議論を財(モノ)のみに限定することは不適切かつ恣意的だ。二つ目は、二国間の貿易収支を問題にしている点だ。例えば、A国はB国に黒字、B国はC国に黒字、C国はA国に黒字、という状況も考えられる。つまり、二国間で貿易が均衡すべきと考える理由はなく、また均衡しない場合に不公正があると考える根拠もない。三つ目は、そもそもある国の貿易収支が均衡するのが当然とは言えない点だ。経済学の標準的な見方では、貿易収支(正確には経常収支)は貯蓄と投資のバランスで決まる。成長する米国に投資機会が多く、海外からも資金が流入して、国内貯蓄を上回る多額の投資がなされれば、貿易収支(経常収支)は赤字になる。二国間の財貿易の赤字を不公正の証拠とみなして「相互関税」を計算することは、誤りである。

トランプ関税に対応するための二つのアプローチ

トランプ大統領に誤りを指摘しても、それで「誤りでした、訂正します」とは言うまい。戦略が必要だ。理論と歴史に基づき二つのアプローチを考えるべきだろう。一つ目はカナダ、EU、中国も行っている「報復関税」だ。ゲーム理論で考えると分かりやすい。米国と日本が両国とも関税無しだとお互いに3ずつの利得があるとする。米国(日本)のみが高関税を課して日本(米国)が高関税を課さないと米国(日本)の利得は4、日本(米国)の利得は0。米国、日本の両国とも高関税を課すとお互いの利得は1ずつとする。いわゆる「囚人のジレンマ」だ。本来、両国にとって望ましい均衡は、お互いに高関税を課さない状況だ(両国とも3ずつの利得を得られる)。しかし、日本の対応を所与とした場合、日本の対応如何に関らず、米国は高関税を課す方が(課さない場合より)利得が高くなる。この結果は、ゲームが1回切りの場合だ。現実は「無限繰り返しゲーム」であり、米国が高関税を用いたら、次の期に日本も高関税を課すという「トリガー戦略」が有効となる。米国は高関税を用いた最初の期こそ利得を増やすが、日本がトリガー戦略を用いて以降の利得は当初の相互無関税より低下する。我が国が報復関税を課す国内法上の根拠を有するかは曖昧であったが、本年4月4日の衆議院財務金融委員会で加藤財務大臣は、(WTOの紛争解決機能が停止している現状にも鑑み)関税定率法第6条等に言及しつつ報復関税が可能と答弁した。

もう一つのアプローチは、「相互主義」を「積極的相互主義」に昇華させるやり方で歴史が参考になる。第25代大統領のウィリアム・マッキンリーは、大統領に就任する7年前の1890年に下院歳入委員長として「1890年関税法」を成立させる。同法は高関税による保護主義を目指す「消極的相互主義」の典型で、同法の下で米国の平均関税率は38%から50%へと上昇する。マッキンリーは、1897年に大統領に就任し高関税政策を進めるが、大統領二期目の1901年には外国との貿易の重要性を認識し自由貿易の方向へ立場を転換する。その後、米国の平均関税率は低下するが1930年のスムート・ホーレイ法で再び上昇。これに対してフランクリン・ルーズベルト大統領政権下でコーデル・ハル国務長官は、保護主義の流れを反転させるべく1934年に「互恵的通商協定法(Reciprocal Trade Agreement Act)」を成立させる。同法は大統領に関税を半分まで削減する権限と最恵国待遇(第三者により有利な条件を与える場合には協定相手国にも同等の条件を与える取決め)を付与する権限を与え、これを通じて相互の関税削減を目指す「積極的相互主義」の考えに基づく。現在、米国の追加関税を受けて、インドやベトナムが関税を引き下げた。このように、米国の消極的相互主義を、他国がより低関税で障壁の低いオープンな市場を提供することで積極的相互主義に昇華できれば国際社会がメリットを得る(それが新たなマルチの合意に繋がるのであれば、人々はそれを「トランプ・ラウンド」と呼ぶだろう!)。日本は工業品を中心にすでに平均関税率は低いが、農家への補償等を前提とした上で農業分野を含めて更なる関税引き下げを実施したり、過剰な国内規制の緩和を図ることは、わが国にもメリットがある。

具体的な対応のプラン

トランプ関税により混乱する国際社会の中で、日本は単に自国の関税免除を求めるだけではなく、関税問題の解決のためにリーダーシップを発揮することが可能だ。今後担当閣僚を中心に米国と継続的な協議が行われると想定されるが、それに加えて、上記の二つのアプローチを組み合わせつつ、以下のような具体的な対応を検討すべきだ。

1. 米国の相互関税の対象となっている国(つまり全ての国)にEUやカナダと共に声をかけ、「米国関税協調委員会(Coordination Committee on US Tariff (CCUT))」という場を設ける。参加国間で情報交換し、必要な場合には、協調的な対応も検討する。中国にも門戸を開く。

2. 米国に約束遵守を求める。特に、2019年10月署名の日米貿易協定は拘束力ある約束だ。同年9月25日の日米共同声明では「日米両国は、これらの協定が誠実に履行されている間、両協定及び本共同声明の精神に反する行動は取らない」と明記する。ルードルフ・フォン・イェーリングが『権利のための闘争』で強調するように、権利侵害を許さないことは「権利者の自分自身に対する義務」であると共に、その「行動の利害と結果は、かれ個人に限定されず、はるかに大きな範囲におよぶ」。泣き寝入りは無責任だ。

3. WTO紛争解決手続きの活用(上級委員会は機能を停止しているが、可能な限りマルチの手続きを活用することがルール尊重の観点から望ましい)。

4. CPTPP等の既存の貿易協定への参加国の拡大。なお、高い水準を維持する必要があり、経済的威圧を使う国の参加は避ける必要がある。

5. 報復関税の検討・行使。なお、報復関税はそれ自体が目的ではなく、米国が態度を変えるための手段。米国に繰り返し「約束の遵守」と「相互関税等の不適切性」を訴え、それが通らない場合に、エスカレーションリスクを最小化した上で、行使すべきだ。

6. 農産品を含む日本国内の関税引き下げや、規制緩和の更なる推進。

上記のうち、①~③は速やかに(遅くとも1か月以内に)実施すべきであろう。また被害を受けている国内企業の支援も重要だ。逆に、米国からの輸入に関する目標金額の設定、経済合理性を超えた対米投資の約束、ドル安誘導とのリンク、安全保障とのパッケージ、などは避けるべきだ。日本は①~⑥を組み合わせ、「(狭義の)国益」と「ルールに基づく国際経済秩序維持」の両方を追求すべきである。宥和や「泣き寝入り」ではなく、向こう見ずな強硬論でもない、多様な手段を組み合わせて展開する戦略的な交渉が重要だ。

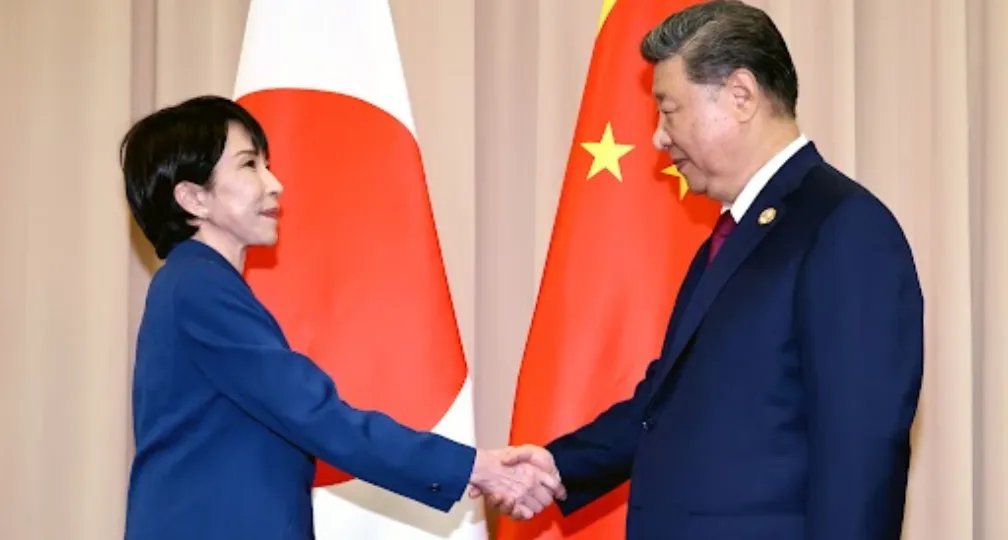

(Photo Credit: AP/Aflo)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

主任客員研究員

2024年11月より現職。その前は国際協力銀行(JBIC)にてインフラや資源プロジェクトのファイナンス、排出権ファンドの立ち上げ等に従事すると共に、JBICニューデリー事務所長、欧州復興開発銀行(EBRD)東京事務所長など歴任。2024年8月より双日総合研究所チーフアナリスト。 ボストン大学法学修士 ジョージワシントン大学金融修士

プロフィールを見る