深化するチャイナリスク――なぜ中国は「強気」なのか

一方、何立峰談話として「貿易戦争には勝者はおらず、中国は貿易戦争を望まないが、恐れることもない」と報じられたように、中国側はトランプ政権に対して「平等な対話と協議」を求める強気な姿勢を崩していない。だが中国経済に目を転じれば、長引く不動産問題と失業率の高止まりを筆頭にとても楽観できる状況にはない。内需拡大を重視しつつ生産能力の高度化を図ることで経済再活性化を図っているものの、人口減少や雇用不足、社会的セーフティネットが十分でないことなど構造的な問題が消費の足を引っ張っている。6月には1,222万人が大学を卒業すると想定され、若年層のさらなる失業も懸念される。本格的な経済回復には程遠いと言わざるを得ないのにも関わらず、中国はなぜ「強気」なのだろうか。

中国経済の強さと課題

習近平指導部は経済回復の困難さを認識しながらも、実は状況は徐々に良くなってきており、政策も着々と打たれているとの説明を繰り返してきた。4月25日に習近平主催で開催された共産党中央政治局会議(月1回程度開催される党指導部の会議)でも、「経済に好転の兆しがみられる」ことを前提に「質の高い発展の確実性で外部環境の急激な変化による不確実性に対応しなければならない」との認識から、積極的財政政策や緩和的金融政策などマクロ政策強化の方針を示した。

こうした習指導部の発信を理解するためには、まずプロパガンダの要素を考慮する必要があるだろう。共産党政権は1980年代に改革開放政策が本格化して以来、経済成長に伴って社会の多様化が進むと、民主的な政治思想が流布することを懸念して世論統制を強化してきた。そのため社会的不満が高まりやすい状況にあるときこそ、共産党に対して「ポジティブ」な発信をして国内外の世論を誘導し――これを「正能量」(ポジティブなエネルギー)の優位性を保つという――党の求心力を高めようとする。すなわち、本当は米中対立のなかで中国経済の負のスパイラルが継続することを恐れるからこそ、肯定的な発信をしているのだという解釈が成り立つ。

他方で、共産党指導部が我々とはやや異なる視座、より長期的な戦略に基づいて発信を行っている可能性も指摘できる。換言するならば、中国の「自信」は関税合戦に競り勝つという短期的な成果に対してではなく、中長期的な対米競争においてある程度有利な情勢にある、という自己認識を反映している可能性である。

確かにトランプ政権がしかけた関税は競争戦略の最初の一手に過ぎず、米中競争は政治、経済、安全保障、価値、科学技術などの広範な分野にまたがる複次的ゲームから成り立っている。どの時点・領域を評価するかによって趨勢は異なり、現時点での貿易依存度などから関税合戦の優劣を評価することは、そのごく一部を見ているにすぎない。

では中国経済にはどのような強みがあるのか。その潜在的な優位性は、巨大な国内経済がもたらす2つの効果にあるだろう。一つは製造におけるスケールメリットと豊富な人材である。まず国内だけで十分な規模のマーケットが形成できることから新規市場開発が相対的に容易であり、また新しい技術やビジネスを歓迎する社会的風潮もある。政策的措置が過剰生産をもたらす副作用を伴うものの、新産業で価格競争力のある企業を一早く輩出する環境が整っており、国内競争に勝ち残った企業の競争力は結果的に高くなる。もう一つは、量的なプレゼンスがもたらす幅広いサプライチェーンへの関与である。製造コストが相対的に高くなってきたとはいうものの、中国との協業抜きのグローバルサプライチェーンは考えられない、という産業も少なくない。

中国政府はこうした所与の強みを土台として、「軍民融合発展戦略」や「中国製造2025」などの政策を重ね、科学技術においては「挙国一致」を掲げて官民一体となって「製造強国」を目指してきた。さらに習近平政権は国有企業優先を維持しながらも、民間経済を重視する方針に舵を切っている。例えば4月30日に可決された「民営経済促進法」(5月20日施行)では、第4章「科学技術の創新」において技術開発における民間企業への支援と管理を明文化した。今後はさらに民間を巻き込みながら「未来産業」と位置付ける生成AIやロボット、量子コンピューター、ヘルスケアなどの領域で技術の社会実装化を推進し、新しい市場を創出することで社会の在り方そのものを変えることを目指すのだろう。

先に挙げたように課題が山積するなか、こうした目論見がどれだけ当たるのかについては予断を許さない。だが現状に鑑みれば、高度な技術、高効率、高品質を特徴とする「新質生産力」への転換を図り、イノベーション駆動の経済へと転換することで対米競争に有利な立場を維持するという習政権の目標設定には一定の妥当性がある。これが、習指導部が当面の「自信」を維持する根拠であろう。

多様なリスクと問われる日本の対中戦略

では日本はどのように中国と向き合うべきだろうか。米国社会が内向きになり、トランプ政権が自由主義の盟主であることを放棄したことにより、国際情勢の流動化はすでに不可避である。中国の政治的不透明性は持続し、民間企業や外国企業を重用する方針がいつまで維持されるのかも分からない。一方、中国がより高技術の「製造強国」へと向かうならば、特定の分野において日中の経済的な結びつきが強まることも想定する必要がある。

そうした状況下で考慮すべき重大なリスクの一つに、台湾をめぐる武力行使の可能性が挙げられる。ただし、その時間軸を論じるにあたって多くの場合、中国専門家と安全保障専門家の見解は異なる。安全保障関係者からは習指導部が4期目に入る見込みの2027年に軍事行動を起こすという「2027年台湾有事説」が提起され続けて来た。2021年3月にデービッドソン前米インド太平洋軍司令官が米議会軍事委員会の公聴会で発言したことを皮切りに、2023年2月には米中央情報局(CIA)のバーンズ長官も「(習近平が)2027年までに台湾侵攻を成功させるための準備を人民解放軍に指示したことをインテリジェンスとして把握している」と述べた。2025年3月には、台湾国防部(国防省)が中国による侵略の可能性がある年を2027年と初めて特定したことが報じられた。いずれも軍事的な合理性に基づく見解である。確かに論理的には、軍事的能力の高まりと軍事力行使のインセンティブは相関関係にある。近年の南シナ海や台湾海峡をめぐる軍事的緊張の高まりはその証左であり、昨今の尖閣諸島周辺海域での中国の活動強化も連動していると考えられる。

他方で中国研究の立場からは、コストがかかり過ぎる武力行使は現実的ではないという見解が多勢を占める。筆者自身もあと2年あまりのうちに東アジアで軍事衝突が生じる可能性は非常に低いと認識している。少なくとも当面は、①国内経済の回復が優先される、②武力を用いた場合には併合後の統治が困難になる(統治コスト)、③失敗した場合には一党独裁体制が揺らぐ(正統性の毀損)、等の考慮から武力行使は合理的な選択肢になりにくい。ただし軍事関係者がしばしば引き合いに出すのは、ロシアのウクライナ侵攻も直前まで合理的選択ではないと見なされてきたではないか、という経験則である。この認識を中国にそのまま当てはめることには留保が付くが、一抹の可能性を軽視すべきではないだろう。

安定した日中関係を維持するためには、包括的な観点から中国に関わる利益とリスクを再検討することが必要となる。日本は中国と技術開発等における協力を深めることで経済・社会的利益が期待できる一方で、中長期的にはさらに「強い」中国と対面する、すなわち対中リスクを自ら高めるという皮肉な結果に陥る可能性がある。経済と安全保障が複雑に絡み合うチャイナリスクに対処するために、経済安全保障のビジョンを官民で共有し、日本としての戦略的アプローチを検討することが喫緊の課題となる。

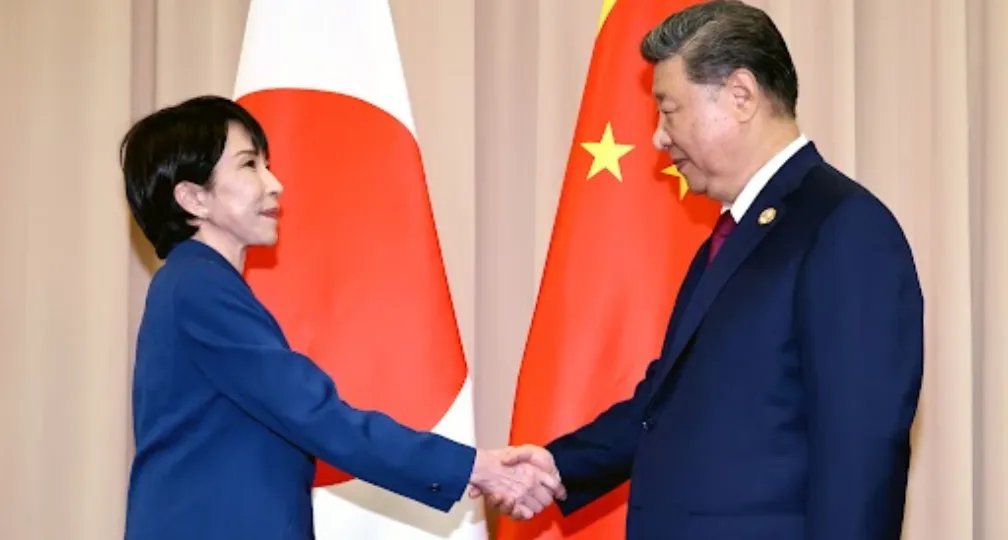

(Photo Credit: Pool / Getty Images)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

上席客員研究員

学習院大学法学部教授。専門は現代中国政治、日中関係、東アジア国際情勢。スタンフォード大学国際政治研究科修士課程および慶應義塾大学法学研究科後期博士課程修了。博士(法学)。人間文化研究機構地域研究推進センター研究員、日本貿易振興機構アジア経済研究所副主任研究員、シンガポール国立大学東アジア研究所客員研究員、北京大学国際関係学院客員研究員などを経て現職。 [兼職] 学習院大学法学部政治学科教授

プロフィールを見る