対米競争と国内統治――習近平政権の抱えるジレンマ

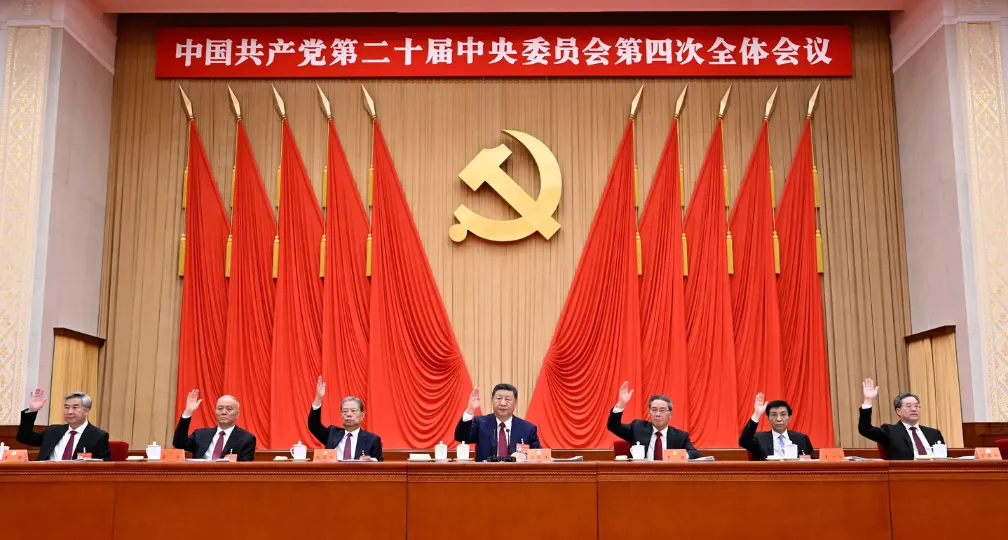

他方で中国にとってのボトルネックは、国内経済の先行き不透明性にある。10月20-23日に開催された第20期中央委員会第4回全体会議(以下、四中全会)で党中央は「第15次五カ年計画」を検討し、従来型の経済政策の継続や2035年までの国家目標を改めて示した。中国はトランプ政権の関税攻勢を受けても輸出を他国に振り向けることで影響を相殺しており、5月の地経学ブリーフィングで論じた「強気」も継続している(「深化するチャイナリスク――なぜ中国は「強気」なのか」)。だが中長期的に内需主導の経済構造へと向かう道筋は見えない。引き続き不動産市場の低迷が重荷となっていることに加え、企業が安価な製品の輸出攻勢を強める「デフレ輸出」に対する懸念がアジア諸国から欧州にまで広がっている。

習近平政権は硬軟織り交ぜた外交行動を加速する一方で、国内では世論に対する統制を強めており、四中全会でも「全党・全軍・全国各民族人民が習近平同志を核心とする党中央の周りにより緊密に団結」することを呼びかけた。外交攻勢と国内統制にどのようなリンクがあるのか。本稿では世論統制の強化が止まらない要因を経済、対米政策、国内統治の3つの観点から検討する。そのうえで習政権が抱える統治のジレンマを論じる。

経済への懸念とプロパガンダへの傾倒

中国政府は3月、2025年の実質GDP成長率の目標を5%前後と設定し、10の重点項目の筆頭として内需の全面的拡大を掲げた。だが10月20日に中国国家統計局が発表した7~9月の国内総生産(GDP)では、物価変動の影響を除いた実質で前年同期比4.8%増(4〜6月は5.2%増)に伸びが鈍化、生活実感に近いとされる名目でも3.7%増(4〜6月は3.9%増)の減速となった。

消費の回復が遅れる原因が人口減少や雇用・セーフティネットの不足などの社会構造そのものに由来すること、不動産の低迷が継続すること、税制による所得の再分配が改善されずに格差が残存することなど、構造的な課題は広く認識されている。だが中国から発信される経済状況にはポジティブな表現が多い。例えば10月はじめの国慶節(中国の建国記念日にあたる)の連休で一人当たりの消費は前年比で0.6%の微減であったのに対し、新華社は8.88億人の国内旅行客が8090億元を出費し、消費喚起策が潜在的なコト消費を掘り起こしたと肯定的に報じていた。

かねて党中央は2023年12月の中央経済工作会議で「経済の宣伝と世論の誘導を強化し、『中国経済光明論』を高らかに唱える」と打ち出し、経済の良い面を強調するようメディアや専門家を指導してきた。これに前後して国家安全部も中国経済への「中傷」を取り締まると警告を発し、罰則をも示唆していた。内需拡大が遅々とする中、人々の消費マインドを回復させたいという思惑もあるのだろう。過剰な「光明論」があふれれば中国経済の実態を見誤るとの懸念が指摘されながらも、中国経済に関する世論誘導は継続している。また「光明論」のもと演出される中国経済のイメージは、「中国式現代化」の成功物語を推進する宣伝工作の一環でもある。これは次に指摘する、権威主義国家である中国が米国に並び得るかという体制間競争に資する理論武装である。

対米競争と求心力――指標としてのナラティブ

習政権の掲げる国際ビジョンとして、「人類運命共同体」構築を支える「四大グローバル・イニシアティブ」という4本柱の論理が知られる。ただし9月の上海協力機構(SCO)プラス会議で提起された「グローバル・ガバナンス・イニシアティブ(GGI)」について評価を保留すべきだろう。これは、2021年に示したグローバル発展イニシアティブ、22年のグローバル安全保障イニシアティブ、23年のグローバル文明イニシアティブがそれぞれ経済、軍事、価値という、いわゆる覇権国や帝国が圧倒的な影響力を有する3つの分野を指定したこととはニュアンスが異なる。GGI(ガバナンス分野でのイニシアティブ)を追加する意義は、中国が米国にならぶ国際社会のリーダーとしての自画像を投影するというメッセージ性にある。そのため第二次世界大戦の戦勝国であることを想起する9月の戦後80年の記念式典直前に提起し、リーダーシップの正当性を歴史から説き起こすタイミングを狙ったのであろう。4つのグローバル・イニシアティブはすべて習主席本人が国際会議で提起していることからSCOが日程としても合致した。

そもそも習政権は何を目的としてナラティブ(言説、物語)を連発するのか。基本的に中国のナラティブ戦略は、国内の統治手段として用いてきた宣伝工作(プロパガンダ)の延長上にある。だが国際社会における中国ナラティブの影響力は、中国国内に比して――当然ながら――圧倒的に弱く、国際社会を誘導する強制力を発揮できない。そのため中国政府は恐らく、対外的ナラティブの目的を相手国・地域の政治や社会を変える事よりも、相手が「中国のナラティブを受け入れた」状態を、中国の影響力を示す指標として重視している。これは、多くの国が中国のナラティブを受容するならば中国の「リーダーシップ」が高まっている、そして中国の勢力圏が広がっている、とする解釈である。目下、GGIを広めようと宣伝を強化している理由でもあろう。

2027年にむけた世論統制の強化

最後に2027年開催予定の中国共産党第21回全国代表大会(以下、第21回党大会)に向けた国内統制を検討しよう。その起点は2022年の党大会にある。第20回党大会では党総書記よりも権威の高い党主席と同等のポジションがつくられるかとの観測があったが実現することはなく、習主席の権威を規定する「二つの確立」という文言が党規約に書き込まれることもなかった(江藤名保子「個人独裁も利害調整は至難」)。事前に明らかにされていた党規約改正案には「二つの確立」の記載があったことから、党内での審議過程において反対があったと考えられる。その結果、第20回党大会の直後から共産党員に対する引き締めは強化され、おそらく次の党大会に向けて再び強まりつつある。2025年5月には、2018年11月に発表した「党組織による党員の処分事項の審議・決定に関する作業手順規定」を改訂し、続いて8月には共産党幹部を養成する機関である中央党校(行政学院)に対する「中国共産党党校(行政学院)工作条例」も通知した。

さらなる統制強化策として9月16日に打ち出されたのが「中国共産党思想政治工作条例」である。同条例の制定はもともと2023年4月、「中央党内法規制定工作計画要綱(2023-2027年)」の重点プロジェクトとして規定されたものだ。同条例は、2021年7月に発表された「新時代における思想政治活動の強化・改善に関する意見」と重複する内容となっているが、対象となる領域について第一に「企業の思想政治活動」を挙げ、続いて農村、党委員会や政府直属事業単位などの機関、学校、社区、新興領域、ネット空間等の思想政治工作を挙げた。企業における共産党思想の強化が筆頭となった事は、注目に値する。

一連の施策により、自由な言論空間や研究開発環境の制約が強まればイノベーションを阻害し得る。それを知りながら政治的な凝集性を高めようと思想統制を強化するならば、中期的に技術や価値における体制間競争で劣後することになるだろう。その結果、共産党が求心力を失っていく可能性も見えてくる。いつか統制を緩めることができるのか、習政権にとって最大のジレンマはそこにある。

(出典:新華社/アフロ)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

上席研究員,

中国グループ・グループ長

学習院大学法学部教授。専門は現代中国政治、日中関係、東アジア国際情勢。スタンフォード大学国際政治研究科修士課程および慶應義塾大学法学研究科後期博士課程修了。博士(法学)。人間文化研究機構地域研究推進センター研究員、日本貿易振興機構アジア経済研究所副主任研究員、シンガポール国立大学東アジア研究所客員研究員、北京大学国際関係学院客員研究員などを経て現職。 [兼職] 学習院大学法学部政治学科教授

プロフィールを見る