経済安全保障の時代の産業政策

「我々は革新的な技術力を研ぎ澄まし、経済安全保障を強化する。」4月10日、ワシントンDCで開催された日米首脳会談の共同声明において、日米はかつてなく強固な友好・信頼関係に基づき、重要新興技術の振興および保護で連携していくと表明した。

日米が新興技術について協力を深めるのは、米中の技術覇権をめぐる競争が激化しているからである。バイデン政権は2022年のインフレ削減法(IRA)でGXのため3,690億ドル(約53兆円)、さらにCHIPS・科学法で527億ドル(7兆円超)の予算をかけて蓄電池、EV、半導体など戦略産業の振興に邁進してきた。バイデン政権はこうした施策を産業政策(industrial policy)と呼んでいる。日米経済摩擦が盛んだった1980年代、日本の産業政策は米国の非難の的になっていた。その産業政策をいまや米国がみずから推進するようになり、日本の政策当局者も驚きを禁じ得ない。

政府による巨額の資金拠出をともなう戦略技術振興は、中国や欧州が先行した。中国政府は2014年から半導体向けファンド「国家集積回路産業投資基金」を運営している。これは中央と地方あわせて10兆円超という規模の大きさから「大基金」と呼ばれてきた。また2020年の新型コロナ危機において欧州は「次世代EU」という復興基金を創設し、これは総額6,480億ユーロ(約84兆円)規模でGXとDXを推進する産業政策である。

いまや各国の産業政策は補助金合戦の様相を呈しているが、政府の補助金は、産業を必要以上に保護し自由貿易を歪めるものとしてGATTやWTOで規制されてきたはずである。しかしコロナ危機以降、経済安全保障のため、これまでと桁違いの補助金が常態化している。本稿では日本の産業政策を概観しながら、いまの経済安全保障の時代における産業政策について論じてみたい。

日本の産業政策の変遷

産業政策が注目されるのは、科学者による新興技術の発明(invention)のみならず、それが製品やサービスとして商用化され、普及することでイノベーションが起き、産業を形成し、その産業を維持するため、政府がなんらかの役割を果たしてきた歴史があるからである。18世紀後半に英国では紡績機、蒸気機関、織機といった画期的な発明が続いたが、それが歴史的に重要なのは、イノベーションの連鎖が大規模な工場制機械工業を可能にし、繊維工業や製鉄業という「産業」が興されたからである。技術革命ではなく「産業革命」として語られているのには、そうした背景がある。

日本の安全保障政策や社会保障政策が大きく変わってきたように、産業政策も変容してきた。戦後、1950年代まで日本政府は繊維や重化学工業など「特定産業の育成・強化」を進めた。敗戦による荒廃のなか、保護主義に基づく関税措置、通商産業省の行政指導、そして企業の自主管理を基礎にした国家支援カルテルが産業政策の主たるものであった。日本は1955年にGATTに、1956年には国連に加盟する。1960年には貿易自由化を始め、重化学工業化が進展した。経済成長率は1960年代後半に10%を超えるようになったが、この頃には産業税制や財政投融資により企業の競争力強化を下支えしていた通産省の役割が海外でも目を引くようになった。

1970-80年代には日米経済摩擦が激化し、日本の産業政策は「規制緩和と市場開放」に転換した。この時代、日本の経済発展において通産省が果たした役割をめぐり、日米では論争が繰り広げられた。今では通産省による産業政策の経済的な効果は、米国が問題視していたほど高くなかったことが検証されている。それでもなお、いま振り返って重要だったのは、日本が米国の外圧をしのぐため、官民が強調して対応していたことである。そうした官民協調は、日本で戦前から培われてきた土台のうえで展開された。他方で、米国は規制の枠内での自由競争を旨としつつ、どのような規制を導入すべきか官と民が対峙してきた。しかも財政と経常収支、いわゆる双子の赤字に苦しんでいた米国では、小さな政府と大胆な規制緩和をめざす新自由主義が強まっていた。日米経済摩擦の根本要因として、官民の距離感、そして規制をめぐる考え方に違いがあったことは改めて想起されるべきだろう。特定産業への補助金が問題の核心ではなかったのである。

レーガン政権が巨額の経常赤字とドル高という不均衡を抱えるなか、1985年のプラザ合意を契機としてドル安が一気に進んだ。急激な円高はメイド・イン・ジャパン製品の価格競争力を著しく低下させ、日本企業の海外進出を加速させた。その後、1990年代にグローバル化と中国の経済成長が進むと、日本のみならず世界の諸国が中国への経済的依存を深めた。新自由主義とグローバル化が広がるなか、産業政策は国家主導の古臭い、効果のあがらない施策とみなされるようになった。

しかし経済危機となれば、政府主導の産業政策が息を吹き返す。2008年のリーマン危機、2020年の新型コロナ危機では政府による特定産業の育成・強化策が実施された。

民主的で、VC的で、アジャイルな産業政策

近著『経済安全保障とは何か』第6章で論じたとおり、新型コロナは国家が自らの国民の命と健康を守り切れるかを問うた。マスクやワクチンをめぐり世界で激しい争奪戦が生じ、サプライチェーンの脆弱性や医薬品産業の振興が国民の命にかかわる問題であることが明らかになった。コロナ危機において経済安全保障への関心が一気に高まり、産業政策が加速しながら進展している。

気候変動や経済安全保障は、市場メカニズムで対処できない政策領域である。そこで求められている新たな産業政策は、半導体やEVなど重要新興技術の社会実装と産業形成、そうした戦略産業の振興(Promotion)、貿易管理と技術流出防止による産業防衛(Protection)、さらには技術の共同開発や規制調和などの国際連携(Partnership)により構成される。それらのどこに重点を置き、政府がどれだけリソースを投下するかが、産業政策をめぐる競争の要因となっている。

経済安全保障の時代に産業政策を展開するにあたり、日本、米国をはじめ西側諸国が重視すべき基本原則が大きく三つある。

第一に、オープンで、民が官に意見具申でき、同志国の間で闊達に議論できる、また政府が推進する政策にアカウンタビリティがあること、すなわち民主的だということである。産業政策といえば官主導という印象もあるが、なぜここで民主主義的な体制を基礎にすることが重要かといえば、国家の安全保障にかかわる新興技術について民間企業の存在感がかつてなく大きくなっているためである。たとえば米国防総省が2022年に特定した14の重要技術分野の内訳を見てみると、マイクロエレクトロニクス、量子科学、信頼できるAI、バイオテック、次世代通信、先端材料、再エネなど、民間が主導して研究開発と産業形成を進めているものばかりで、軍事に特化したものは指向性エネルギー、極超音速、統合センシングの3つに留まった。経済安全保障の主役は企業やアカデミアなど民間である。かつての重化学工業と異なり、戦略産業や国家にとって重要な新興技術を政府だけで権威主義的に「特定」することはできなくなった。政府は場を主宰する力(convening power)を発揮し政・官・財・学の戦略的対話をうながしつつ、国家にとっての戦略産業を平時から精緻に特定(targeting)せねばならない。そのうえで研究開発から製品を商用化につなげ、そうした製品を市場の競争のなかで磨き上げ、産業に仕上げていく必要がある。信頼できる同志国の間で、国境を越えた研究開発がオープンにできることも大切だ。そのためには日本が制度化を進める経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度が不可欠である。日本企業には米国をはじめ同盟国・同志国における新興技術をめぐり新たな商機が広がりつつあるとも言える。

第二に、ベンチャーキャピタル(VC)の投資手法を産業政策に組み込むことである。VCとは、数多くのスタートアップ企業で構成される大規模なポートフォリオに投資し、その一部の投資先から莫大な利益を獲得することを目指しつつも、他の大多数の投資先が低リターンに甘んじたり、失敗したりするのはやむを得ないと考える投資スタイルを指す(トム・ニコラス『ベンチャーキャピタル全史』)。政府が財政規律を守りながら産業政策を展開するにあたり、国費を一か八かのギャンブルに投じてはならないし、成果が出たかどうか判然としない帳尻合わせも避けるべきである。求められるのは戦略的対話を通じた重要技術のターゲティング、そして技術成熟度(TRL: Technology Readiness Level)に応じた緻密な投資計画である。技術が社会実装に至るには、シーズの技術が「魔の川」を、商用化するために「死の谷」を、さらに産業形成のために「ダーウィンの海」を越えていかねばならない。破壊的なイノベーションをもたらす技術の社会実装のためには、政府がVCとなり――Government as a venture capitalist――技術成熟度ごとに目標を設定し、その目標を達成するごとに投資を積み増していく長期的なフォローオン投資が大切になる。『経済安全保障とは何か』で詳述したとおり、こうしたVC的手法を活かし、世界でいち早くコロナワクチンを自らの国民に接種できたのが英国であった。英国ワクチン・タスクフォースを率いたのはVC経験者であった。また米国のDARPAなどファンディングエージェンシーの幹部にもVC経験者が多い。

第三に、政策をアジャイル(機動的かつ柔軟)に執行することである。日本政府の競争的研究費や補助金は、必ずしも技術や産業の進展――すなわちTRL――を十分に考慮しない「選択と集中」で、良くて年に一度の見直し、あるいは既に決まった拠出先へ複数年度予算を年度ごとに分割払いするものが多かった。しかしAIや量子など新興技術をめぐる競争が激しさを増すいま、そうした年度予算では対応できない局面が増えた。俊敏な資本投入とともに、果断な損切り、そして方向転換(pivot)が必要となる。また半導体について言えば、米国では2022年8月にCHIPS・科学法が成立したが、最初の公募がはじまったのは2023年2月、そして最初の助成先が決まったのは2023年12月である。他方で、危機感を強めた中国では半導体の国産化が進み、ファーウェイは2023年9月に国産7ナノ半導体を搭載したMate 60 Proを発表し、さらに中国政府は「大基金」の第3号ファンドとして新たに4兆円規模の資金調達を進めている。産業政策の競争をエスカレーションさせながら、政策の履行で負けては元も子もない。

経済安全保障の主役である企業やアカデミアは、いまや地経学的な対立の最前線に立たされている。輸出規制や制裁が発動されれば最初に「被弾」するのは民間である。だからこそ補助金のみならず、官民の戦略的対話が肝要であり、民主的で、VC的で、アジャイルな産業政策が重要になっている。経済安保時代の産業政策において、官民協調の歴史を積み重ねてきた日本が、米国のグローバル・パートナーとして果たすべき役割は大きい。

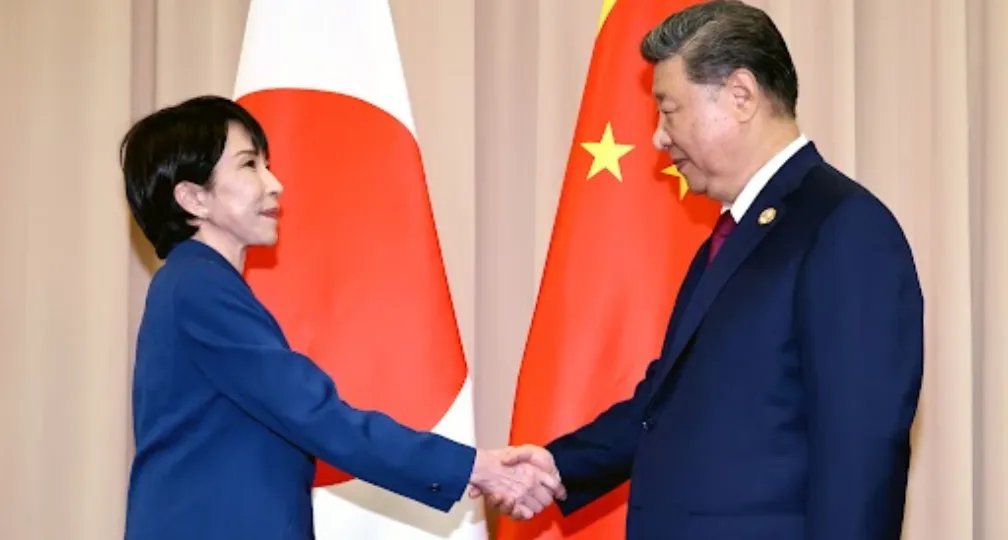

(Photo Credit: AP / Aflo)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

主任研究員

慶應義塾大学法学部卒、東京大学公共政策大学院修了。国連、外務省、DeNAなどを経て現職。専門は国際政治経済、外交・安全保障政策、経済安全保障、国際紛争、健康安全保障、新興技術。国連ではニューヨーク本部とスーダンで勤務しアフガニスタンでも短期勤務。 2005年 株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA) 2012年 独立行政法人国際協力機構(JICA)農村開発部 2013年 国際移住機関(IOM)スーダン事務所 2015年 国連事務局ニューヨーク本部 政務局(DPA)政策・調停部 2018年 外務省アジア大洋州局(北東アジア課、北東アジア第二課) 2020年 一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)主任研究員 2022年 公益財団法人国際文化会館 アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)主任研究員 兼 地経学研究所 主任研究員(現在に至る)

プロフィールを見る