「日本の経済安全保障」主要100社が答えた実状

2回目を迎えた今年度の調査では、前年のアンケート調査(2021年12月に実施)で浮き彫りとなった米中板挟みのリスク、経済と安全保障の両立の難しさに加え、新たにウクライナ情勢によって増した地経学リスク、台湾有事についての不透明性と危機感の高まりが明らかになった。

ウクライナ情勢と対ロ制裁の影響は甚大

2022年2月24日にロシアがウクライナに侵攻して以降、日本をとりまく国際情勢は一変した。多くの国々で国境を越えて事業を展開する日本企業にとり、地経学リスクが一層、見通しにくくなった現状が明らかになった。

ロシアによるウクライナ侵攻とこれに伴う対ロ制裁の影響があると答えた企業は82.1%にも上り、「出ていない」17.9%を圧倒した。

最も影響があったのは売上の減少で、2社に1社が回答した。次いでサプライチェーンの再編にからむ対応(事業所の営業休止または閉鎖41.8%、取引先・提携先の精査38.8%)を選ぶ企業が多く、3社に1社が制裁に伴うコスト増(37.3%)を回答しており、ウクライナ情勢が企業にとり、売上減とコスト増のダブルパンチとなっている実態が浮き彫りとなった。

高まる台湾有事への危機感

ウクライナ情勢の甚大な影響が明らかになった一方で、日本企業にとって経済安全保障への取り組みを行うにあたり一番の課題は、昨年に引き続き「米中関係の不透明性」(72.2%、前年より微減)だった。対ロ制裁をめぐる米中の溝が埋まっていない現状がここにも反映されているといえよう。次いで国際情勢に関する情報収集(65.8%、前年より1割増)、リスク評価(63.3%)が課題として続いた。

とりわけ「ウクライナ情勢に伴う対ロ制裁の不透明性」(22.8%)よりも「台湾有事を想定した対応」(50.6%)に倍近い回答が集まったことに注目したい。さまざまな対ロ制裁が出揃ったウクライナ情勢よりも、回答企業の2社に1社が(ウクライナ情勢を踏まえつつ)将来的な台湾有事を見据え、危機感が高まっていることがわかった。

台湾有事を想定する際、米中関係および現地事業を展開する日本企業の動向が最も重要である。米中対立の激化はトランプ前政権時から続いているが、3社のうち2社が「米中対立の影響が出ている」(昨年より微増し63.2%)と今年も答えており、最も影響が出ている項目として、「アメリカの規制強化によるコスト増」を3社のうち2社が回答している(微増し64.4%)。

これに次いでサプライヤーの変更(37.3%)、売上減(27.1%)などが選ばれ、回答率も前年と同水準だった。今年新たに選択肢に加えられた「ウクライナ情勢を受けた対ロシア制裁によるコスト増」が27.1%、台湾有事を想定した対応によるコスト増が27.1%、夏にアメリカで成立したインフレ削減法、CHIPS法によるコスト増が13.6%となった。投資意欲減退に伴う取引の遅延やキャンセルを回答した企業が約3.8%増加し11.9%に達した。

進むサプライチェーンの強靭化

いわゆる経済安全保障推進法(以下、推進法)は2022年5月に国会を通過し、4つの制度のうち、①重要物資の安定的な供給の確保、および③先端的な重要技術の開発支援にかかわる部分が8月から施行された。

経済安全保障について「強く意識している」企業は前年より12.7%増加し、74.7%に達した。また役員会などで経済安全保障が「よく議論される」企業もおよそ半数に達した(前年比14.3%増)。今年のアンケートでは推進法施行前と施行後の対応について質問したが、9割近い企業は推進法施行前から取り組みを開始しており、最も多かった取り組みも昨年同様、情報管理の強化(72.9%)、サプライヤーの変更・多元化(50%)、投資計画の変更(25.7%)の順となった。

今年、新たに設けたサプライチェーンの強靭化についての設問では、8割の企業が強靭化に取り組んでいることがわかった。そのために最優先されるのは、サプライヤーの変更や多元化(80%)、国際情勢に関する情報収集(63.6%)、(国内を含む)適切な情報の取得(52.7%)と続き、生産拠点の移管等まで踏み込んだ企業も29.1%に達している。

半導体やEV(電動車)バッテリーなどの先端技術をめぐる米中の競争は激化しており、アメリカは自由や民主主義、人権を尊重する同志国に対し、中国とのデカップル(切り離し)を一層明確に迫っている。EUや韓国はアメリカの国内生産回帰要求に対し、保護主義的との批判を強めているが、日本企業はアメリカ市場における売り上げを増やしており、アメリカにおける売上比率「3-5割」の企業が8.1%から16.2%に増え、「1-3割」の企業との合計が7.8%増加している。ただしアメリカでの売上比率の中長期目標を「増やす目標がある」企業は微増の42.4%にとどまった。

セキュリティー・クリアランス制度の導入は喫緊の課題

現在議論されているセキュリティー・クリアランスとは、政府職員のみならず企業等の民間人を含め、機密情報等に触れることができる関係者を審査のうえで取扱資格を付与する制度であり、これにより、例えば最先端技術についてセキュリティー・クリアランス保持を要件とするような海外との共同研究開発が可能になるメリットがあるとされる。

サプライチェーン強靭化は「守り」の側面が強いが、セキュリティー・クリアランスは「攻め」にもかかわる制度であり、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国等では民間人に対しても制度が導入されているが(参議院常任委員会調査室・特別調査室、2022年10月6日)、日本では法案審議入りが見通せない。

アンケート調査では4社に1社が制度を「すぐに必要」と答えており、すでに最先端の情報へのアクセスが得られずに実害が発生した企業ほど、このように回答している。過半数の企業が「将来的に(制度が)必要」と答えており、導入に賛成する回答が合計78.7%に達した。

他方、5社に1社が「どちらとも言えない」「(制度が)わからない」と答えており、導入に伴うコストや従業員の負担について具体的なイメージを掴むなど、制度自体の理解を深める必要があろう。制度不在による被害が日本企業の間で広く認識される頃には、最先端の技術へのアクセスにおいて大きく後れをとっている可能性を想定したい。

「市場としての魅力」と「生産拠点としてのリスク」

中国は2022年に人口が減少に転じ、2023年に世界一の座をインドに譲る見込みだが、依然として巨大な市場である。他方、生産拠点としてのリスクはコロナ禍とウクライナ情勢のダブルパンチで一層鮮明になった。情報管理の強化という従来の課題に台湾有事の想定という新たな課題が加わり、2つの地経学的な問題が併存する状況となっている。

中国での売上比率「1-3割」の企業は前年の40.2%から34.8%に減少しており、生産比率「1-3割」「3-5割」の企業が僅かに増加している。だが売上比率の中長期目標を「増やす」企業が6.7%、「現状維持」が2.6%それぞれ前年より減少しており、前年は回答がなかった「減らす目標がある」企業が4.7%となり、投資マインドの冷え込みが見られた。

中国市場において意識するリスクとして、2021年に最上位だった「政府の方針変更による事業存続リスク」が今年は2番目に後退し、代わりに3番目に回答が多かった「地政学リスク」の回答率が63.6%から84.5%に増加して2022年は最多回答となり、順位が逆転した。

他にもウクライナ情勢を受けた傾向として、新たに設けた選択肢「台湾有事を想定した対応」が3番目に多い回答(71.8%)となり、前年に2番目に回答が多かった「技術情報を含めた情報漏洩」の上位に食い込んだが、その情報漏洩も4番目に回答が多い64.8%となっており、決して低い回答率ではない。

原材料は中国、生産設備はアメリカという板挟みを脱することはできるのか

2021年の100社アンケート(地経学ブリーフィング、12月24日)では、政府による規制と企業による競争・成長の両立、そして経済と安全保障の両立という、「2つのバランス」が経済安全保障戦略の肝であることを提言した。

今年の調査では、地経学リスクの高まりと米中対立による保護主義の高まりが一層顕著に見られた。一つの典型が半導体関連産業であり、(中国も含めた)自由競争よりも規制強化を、経済よりも(軍事技術の優位を確保する意味での)安全保障を優先したのが今年の特徴だ。鈴木一人が「アメリカと中国『半導体めぐる強烈な対立』の重み」(地経学ブリーフィング、2023年1月9日)において指摘したとおり、軍事にも使われる先端半導体の製造は台湾や韓国、設計はアメリカ、半導体製造装置は日米オランダに強みがあり、中国は劣位にある。同時に、原材料の多くは中国に依存しており、米中対立が激化すると、最悪はサプライチェーンが成立しなくなる。

アンケートでは業種に跨り「米中どちらかを選ばされる状況を回避するべき」との記述回答を寄せた企業が複数あり、政府による外交に期待する声も多数あった。政財学の知恵を持ち寄って米中板挟みや米中二択を回避するための戦略を練る必要があるが、同時に、ウクライナ情勢はそのような最悪の事態をも将来想定する必要を警告している可能性があることにも留意したい。

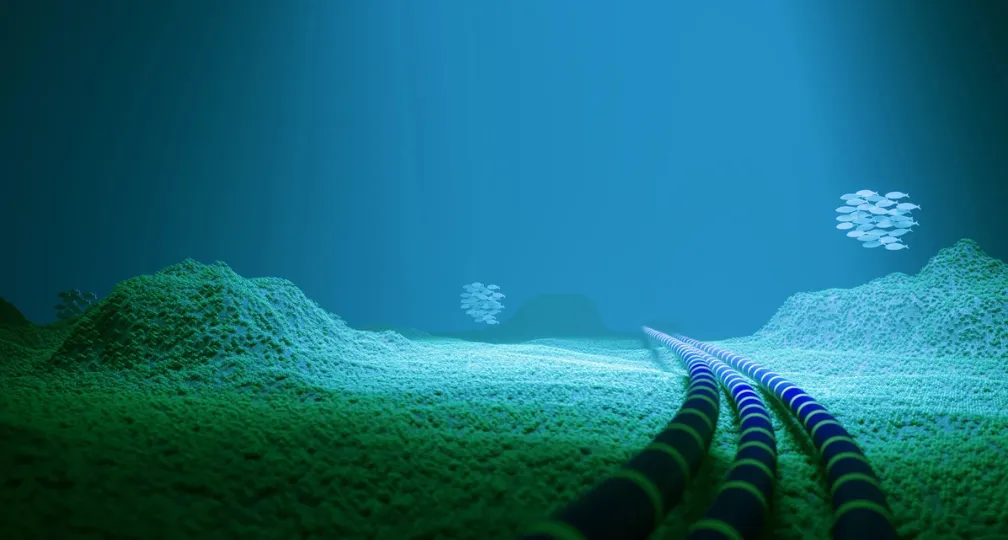

(Photo Credit: Nikada)

地経学ブリーフィング

コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。

おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。

主任研究員

慶應義塾大学大学院法学研究科修士、European University Institute歴史文明学博士。新潟県立大学国際地域学部および大学院国際地域学研究科准教授、モナシュ大学訪問研究員、LSE訪問研究員、外務省経済局経済連携課、日本経済団体連合会21世紀政策研究所欧州研究会研究委員を経て、2021年に合同会社未来モビリT研究を設立。現在、東京大学先端科学技術研究センター牧原研究室客員上級研究員、フェリス女学院大学非常勤講師。2021年12月にAPI客員研究員兼CPTPPプロジェクト・スタッフディレクター就任。 【兼職】 合同会社未来モビリT研究 代表

プロフィールを見る