米国の科学技術力に迫る危機-NASA科学予算を中心に-

しかし、2025年1月以降のNASAを取り巻く状況を考えれば、これは必ずしも予期せぬ出来事ではなく、後述するように、むしろトランプ政権が望んだ状況が実現しているとも言える。それでは、米国の科学技術力の象徴であるNASAで今何が起こっているのか、さらには、それを通じて、トランプ政権の狙いや、米国における技術革新の土台となってきたイノベーションエコシステムがどのように変わりつつあるのかを考えてみたい。

2026会計年度 NASA予算要求の衝撃

第2次トランプ政権は、発足直後から「政府効率化省」(DOGE)による連邦政府の事業廃止や人員削減を進め、NASAにも人員削減計画の策定が求められていた。当初DOGEを率いていたイーロン・マスク氏が宇宙政策への強い影響力を有していたことや、政治任用職の長官が不在であることから、NASAは連邦政府の中でも政治的に脆弱な立場に置かれた。さらに反DEI(多様性、公平性、包摂性)の政策やリモートワークの禁止などが次々と打ち出される中で、先行きに不安を感じて早期退職制度を利用する決断をした職員が多数いることは、想像に難くない。

米国の宇宙コミュニティにとってさらに大きな衝撃だったのは、2025年5月から6月に段階的に発表された米連邦政府の2026年度予算要求であった。NASA予算要求額は前年度比で約24%削減の約188億ドルであり、インフレ率を考慮すると、これは1961年以降で最も低い予算額で、且つ削減幅は史上最大だったためである。[1]

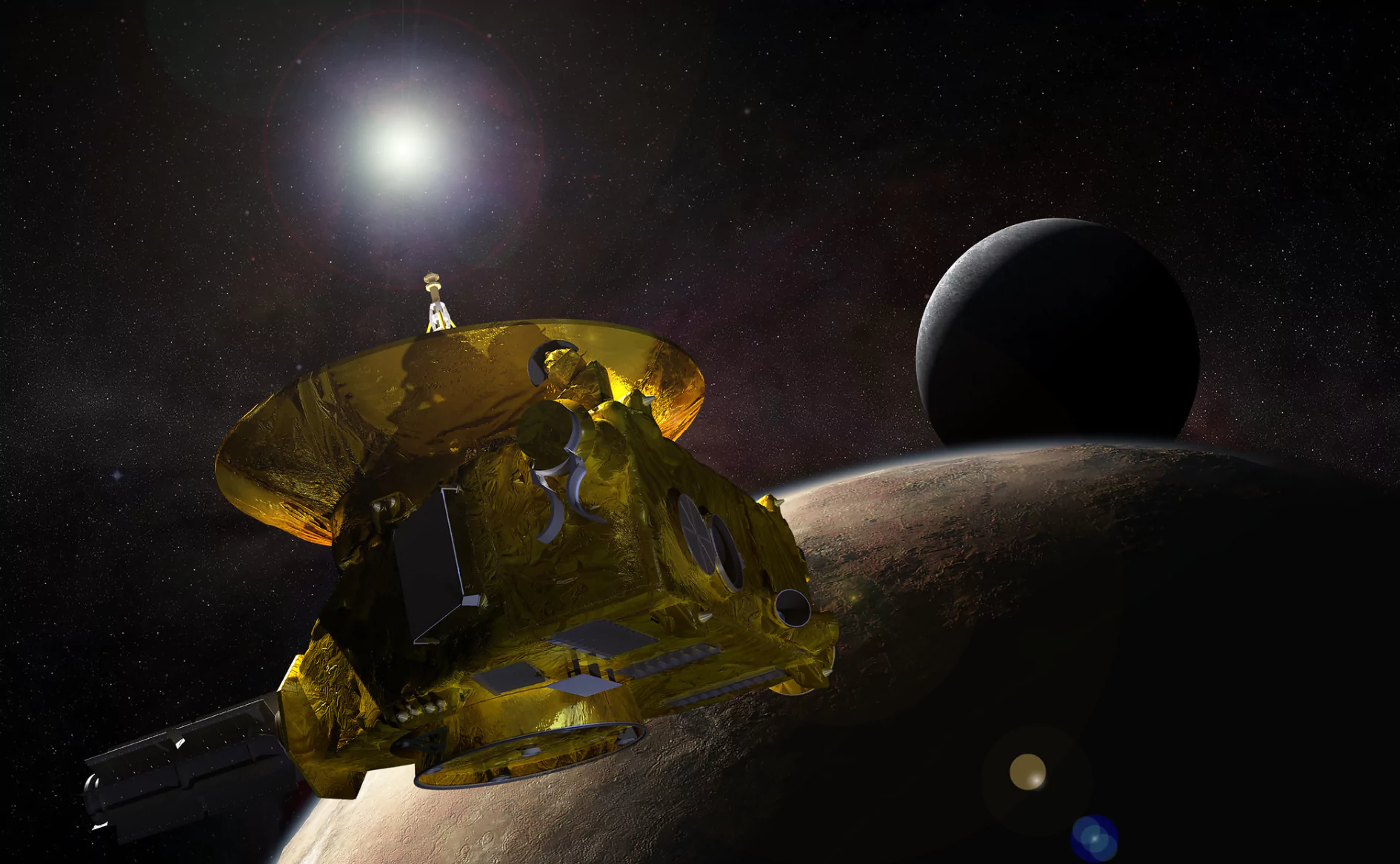

とりわけ深刻なのは、約47%予算削減の提案がなされたNASA科学部門であった。もとより、気候変動と関わりが深い「地球科学」のプログラムは一定の予算削減が予期されていたものの、従来は共和党政権でも支持されてきた惑星科学や天体物理などの「宇宙科学」プログラムも軒並み大幅に予算を削られる提案となっていた。例えば、史上初の冥王星接近観測を成功させた探査機「ニュー・ホライズンズ」や、巨大ブラックホールや中性子星などの観測を実施している「チャンドラ宇宙望遠鏡」など、41もの運用中もしくは計画中の科学ミッションの中止を提案するものであった。

米連邦政府の予算は、最終的には議会が歳出法を通じて決定するとはいえ、政権の意向として、このように劇的な予算削減の提案が出てきた衝撃は大きかった。また、政権の予算要求において、NASAのフルタイムの職員数は、2025年度比で5000名を削減する計画とされていた。2025年7月末までに、早期退職制度等を利用して退職した職員が約4000名にのぼるということは、その人員削減計画が前倒しで進んでいるともいえる。

科学コミュニティへの影響

NASA科学部門の予算削減の影響はNASA内部にとどまらず、全米の大学の研究コミュニティにも直結する。NASA科学プロジェクトにおいては、大学が重要な役割を担っているからである。例えば探査機の開発やプロジェクト管理全体はNASAがリードし、大学の研究者が当該プロジェクトの科学チームを率いるようなケースもあれば、大学が宇宙科学のプロジェクトをNASAに提案し、NASA予算によって、大学が探査機の開発から運用までをリードする場合もあるが、いずれにしても、NASAと大学は密接な関係を築いている。

したがって、NASAの科学プロジェクトが削減されるということは、大学の研究室の存続や人材養成基盤を揺るがし、科学コミュニティそのものの喪失につながりかねない。失われた基盤を回復することは容易ではない。

民間企業への影響もあろう。既に複数の米商業宇宙企業の団体から、NASA予算要求に対する懸念が示されている。例えば、米航空宇宙工業会(AIA)は、宇宙科学プログラムが「健全なサプライチェーンと数千の熟練雇用を支える」ものであるとして、重大な懸念を表明している。特に科学ミッションにおける探査機や搭載する観測装置は特注の一点ものになるため、一度サプライチェーンを失うと、その再構築もまた容易ではない。2025年に入ってからは、もともと民生の商業宇宙サービスを計画していた企業が、防衛事業にシフトする動きも出てきており、すでに影響が生じていると考えることもできる。

科学予算の「選択と集中」の弊害

それでは、トランプ政権の狙いはどこにあるのか。同政権は「気候変動」などの特定のイシューに関わるプログラムを削減対象としている一方で、より大きな背景としては、2026年度の国防予算の大幅増額(前年度比1,193億ドル増)と、それを相殺するための非国防予算の同額の削減がある[2] 。非国防予算の中でも、NASAや国立科学財団(NSF)、国立衛生研究所(NIH)、エネルギー省などの科学関係の予算が大きく削減される提案となっていた。したがって、NASA科学予算は、特定の理由で削減対象となったというよりは、国防予算と非国防予算のトレードオフという国内政治の要請を背景として、連邦政府予算の全体の優先順位の論理から、科学予算の一部として削減対象となったと考えることが自然であろう。

ただし、科学予算の中でも例外的に保護された分野がある。NSFにおいてはAI及び量子技術、エネルギー省ではこれらに加えて核融合や高性能計算機(HPC)、NASAでは有人宇宙探査の予算が維持もしくは増額された[3] 。これらに共通するのが、中国との大国間競争において重要な技術分野と見なされていることである。ホワイトハウスで科学技術政策のトップをつとめるマイケル・クラツィオス科学技術政策局長も、AIや量子などの技術分野を政権として重視しており、敵対国に勝つことが重要であると強調している[4]。ホワイトハウスの予算要求の文書でも、民生の宇宙活動に関しては、月へ向かう競争で中国に打ち勝つために予算を再配分すると説明されている[5] 。

しかし、トランプ政権の狙いとは裏腹に、こうした「選択と集中」により科学研究全般の予算を大幅に削減することは、米国における科学技術のイノベーションエコシステムを縮小させ、ひいては米国の長期的な経済成長や国家安全保障にとってもマイナスになるとの懸念が出ている[6] 。NASAでも同様で、宇宙科学が空洞化してしまえば、再度の有人月着陸などの短期的な中国との競争には勝つことができたとしても、長期的な競争では米国が不利になるリスクが高まるであろう。

「短期の勝利」の演出と引き換えの「長期の敗北」のリスク

科学技術力を巡る競争は、米中の大国間競争の主戦場の一つとなっている。宇宙開発もその一部である。しかし、それは1960年代のアポロ計画時代のように、どちらが先に月に辿り着くかといった単純な競争ではない。今起こっているのは、科学技術の開発と利用を通じて、米中のどちらがより総合的な国力を高め、世界におけるリーダーシップを発揮できるかという、長期的且つ複雑な競争である。

第2次トランプ政権のクラツィオス科学技術政策局長らは、科学技術においても中国との競争に打ち勝つ必要性を繰り返し強調してきた。同政権は財政支出の制約下でこれを実現するため、中国との競争の前面に立つ先端科学技術分野に絞って重点投資することで、「短期の勝利」を演出しようとしていると言えよう。しかし、米国のイノベーションエコシステムの強みは、ベンチャーキャピタルによる投資や民間企業の研究開発の活力に加えて、連邦政府による安定的な科学予算がその基盤を支えてきたことにある。その基盤が毀損されれば、人材もサプライチェーンも失われ、長期的には米国の競争力そのものが損なわれるだろう。

これに対して、最終的な予算の決定権を有する連邦議会は、むしろ科学予算全般を保護する方向で動き出している。しかし、トランプ政権はたとえ議会が予算をつけたとしても、彼らが不要と判断する項目には、予算を執行しない姿勢を見せており、今後の連邦予算を巡る行政府と立法府の駆け引きも予断を許さない状況になってきている。

いずれにせよ、政権の方向転換なしには、中国に対する「短期の勝利」の演出と引き換えに「長期の敗北」を招きかねない。今日米国に求められているのは、短期と長期の両方の競争を見据えて、一定の優先順位は付けつつも、科学研究全般の基盤を同時に維持・強化することで、世界最大のイベーションエコシステムを強化する戦略だ。

注

- [1]

https://www.planetary.org/articles/nasa-2026-budget-proposal-in-charts - [2]

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/05/Fiscal-Year-2026-Discretionary-Budget-Request.pdf - [3]

https://nsf-gov-resources.nsf.gov/files/00-NSF-FY26-CJ-Entire-Rollup.pdf?VersionId=GBeE5YPXWyPwtuB7WdVZjCSw3mrvAypu - [4]

https://www.whitehouse.gov/articles/2025/04/remarks-by-director-kratsios-at-the-endless-frontiers-retreat/?utm_source=chatgpt.com - [5]

https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2025/05/fiscal-year-2026-discretionary-budget-request-nasa-excerpts.pdf?emrc=68a65dd0959b0 - [6]

https://www.csis.org/analysis/innovation-lightbulb-visualizing-proposed-cuts-federal-rd-funding

(Photo Credit: New Horizons 3-billion-mile Journey to Pluto Reaches Historic #plutoflyby!” by NASA’s Marshall Space Flight Center, CC BY-NC 2.0, https://www.flickr.com/photos/nasamarshall/19501047498)

研究員

2010年に防衛省に入省。主に海外の軍事動向に関する調査に従事するとともに、軍備管理・軍縮に関わる政策の省内調整も担当等も経験。 2015年に宇宙航空研究開発機構(JAXA)に入構。海外の宇宙政策動向の調査をはじめ、それを踏まえた戦略立案、海外宇宙機関との調整、機構内におけるサイバーセキュリティ規程の策定などを担当。2019年から2022年にかけては、JAXAワシントンDC事務所に駐在員として勤務し、NASAをはじめとする米国の政府機関や民間企業との関係構築を担当した経験もあり。 2025年4月より現職。関西学院大学総合政策学部卒業、京都大学大学院法学研究科修了。

プロフィールを見る