生成AIの開発競争をめぐる地経学 -新興技術はいかにして国家のパワーとなりうるか-

全文PDFはこちらからダウンロードいただけます。

要約は下記よりご覧いただけます。

2025年現在、生成AIの開発を巡っては、米中を中心として各国が激しい競争を繰り広げている。最先端の生成AIの開発は単なる技術革新ではなく、国家のパワーを巡る競争の一部となっているからである。ただし、冷戦期の核開発や宇宙開発とは異なり、生成AIの開発は国家が独占的に進めているわけではない。むしろ民間企業が主導しつつ、政府や大学、投資家などの多様なプレイヤーが参画する「イノベーションエコシステム」が生成AIを巡る競争の基盤を形成している。これが現代の新興技術の一つの特徴である。

本レポートは、生成AIの技術進展そのものや、各国の個別の政策の良し悪しを論ずるものではない。生成AIの開発競争を「国家のパワー」を巡る競争という視点で捉え、そのパワーを獲得するために、各国がどのような競争戦略を採用しているのかを考察するものである。具体的には、米国、中国、欧州、日本における生成AIの開発及び利用の取り組みの比較を通じて、生成AIがいかに国家のパワーに転換されうるかを分析し、日本にとっての戦略的含意を導出することを目的としている。各章のサマリーは以下の通りとなる。

第1章:米国 ―民間主導のエコシステム最大化

米国は圧倒的な基盤モデル数、人材、計算資源、投資環境を含めたイノベーションエコシステムを有しており、世界の生成AI開発をリードしている。ビッグテックと呼ばれる巨大テクノロジー企業は、巨額の投資とクラウドや半導体供給力を通じ、研究開発からユーザへのサービス提供までを支配している。一方で、政府の役割は相対的に限定的であり、政権交代により規制とリスク管理方針が大きく揺れ動いている。その中でも国防総省は生成AI活用を急速に進めつつあるが、軍事利用を含めて、生成AIというパワーの「源泉」をいかに国家のパワーに転換するのかという、体系的なモデルを示せてはいない。

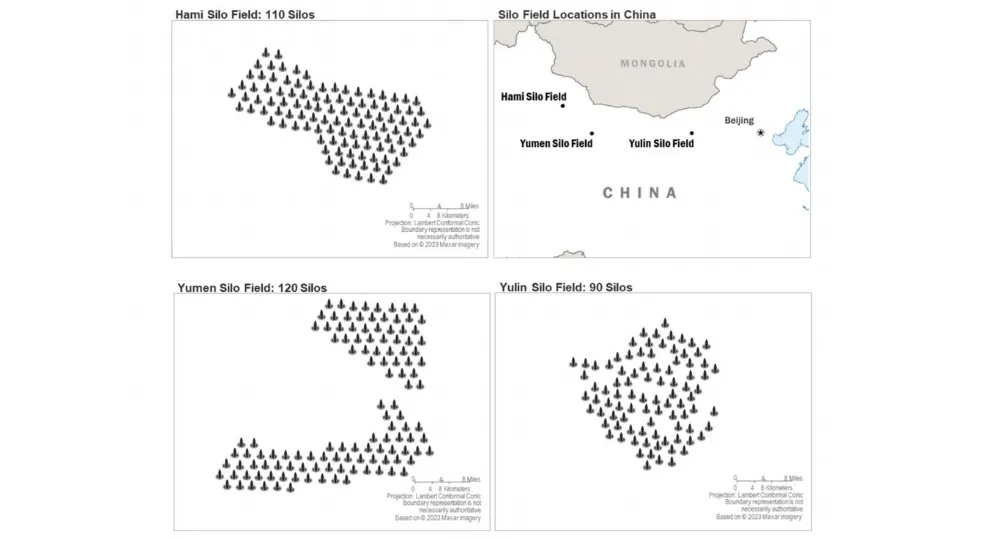

第2章:中国 ―権威主義的アプローチの「成功」とジレンマ

中国は「科学技術の自立自強」を掲げ、国家主導で生成AI開発を推進している。中国の生成AIエコシステムは、政府の役割の大きさと急速なAI関連企業の増加によって特徴づけられる。先端半導体をはじめとして、依然として米国に後れを取る部分が残っているものの、競争力のあるAI研究者が国内で育ちつつある。低価格かつ高効率モデル「DeepSeek」の登場は、それを示したとも言える。一方で、中国は早い段階から生成AIの利用を管理し始め、法律による規制を進めているが、規制と発展のバランスをどうとるかは中国にとっても困難な問題となっている。

第3章:欧州 ―規制によるパワーは実現するか?

欧州は生成AIの基盤モデル開発や研究開発体制において米中に大きく遅れを取っているが、規制面では最も包括的なAIシステムの規制法を成立させている。2024年8月に発効したEU AI法は、人権やプライバシーなどの欧州の基本的な価値観を担保すると同時に、厳しい規制を梃子として、EUとしてのデジタル主権を維持するとともに、対外的な影響力を発揮しようという試みと言える。しかし、厳しすぎる規制は欧州域内でのイノベーションを阻害することにもなりかねず、規制とイノベーションのバランスをどうとるかの模索が続いている。

第4章:日本 ―ミドルパワーとしての戦略の模索

日本は生成AIの基盤モデル開発で米中に後れを取る中、大企業主導で研究を進めつつ、官民協調によるエコシステム形成を模索している。政府は計算資源などの基盤インフラ整備等で企業のイノベーションを支援しようとしており、大学・研究機関も一定の役割を果たしている。また、AI開発の安全性担保のためルール整備も進められている。しかし、日本は人材・計算資源・投資規模などの面で大きな制約を抱えている。グローバルな生成AI開発競争において、日本が技術革新の波にいかに追随できるかが、主権国家としてのパワーの確保に直結する。

第5章:比較考察及び政策提言

本レポートが比較した米国・中国・欧州・日本の生成AI開発戦略は、それぞれに特徴的なアプローチがあることを示している。そこから浮かび上がるのは、第一に、生成AIをめぐる競争が単なる技術開発の優劣にとどまらず、インフラ、資金、人材、制度といった複合的要素の組み合わせによって「国家のパワー」に転換されるという点である。第二に、これらの要素のうち、政策的な裁量余地が大きいのは国内規制をはじめとする「制度」となるが、これが技術や産業基盤に裏付けられない場合に、どこまでパワーとして効果を持ちうるかに関しては、まだ結果が出ておらず、今後の展開を見守る必要があるという点である。第三に、「思想」の問題がある。生成AIの基盤モデルは人間の自然言語を学習データに用いており、それぞれのモデルには人間の「思想」や価値観が反映されている。すなわち、ある国で開発された基盤モデルが海外で使われれば、それは思想の輸出にもなりうる。こうして、生成AIとパワーの関係を考えるにあたっては、「思想」が果たす役割を考慮することがますます重要になっている。

上記の前提に立った上で、第5章では、各国の戦略の比較を踏まえて、日本が生成AI領域でとりうる戦略的アプローチとして、以下の提言を行う。

政策提言

生成AI分野における「ミドルパワー」としての選択

日本は米中のように基盤モデル開発で主導的地位を確立することは現実的でない。むしろ、「ミドルパワー」としての日本の立ち位置を認識した上で、技術競争の先頭に立つことを狙うのではなく、競争力を発揮できる分野を見出すという発想に立つべき。

基盤モデル競争からの撤退と応用分野での競争力構築

基盤モデル開発に必要なリソースを米中に匹敵させることは困難であり、基盤モデル開発競争からの部分的撤退により、限られた資源の効率的な再配分を目指す。防衛・製造・医療・教育といった社会的ニーズに直結する応用領域に注力し、差別化による競争力を構築する。

「落伍しない」ための基盤モデル投資とインフラ整備

基盤モデル開発からの完全撤退は大きなリスクを伴うため、基盤モデルへの投資と計算資源の確保、人材育成の努力は維持する。研究機関や産業界が「落伍しない」水準でアクセスできるインフラを整備し、国際的な技術標準やルール形成に参加し続けられる体制を維持すべきである。

規制アプローチの加速

生成AIの安全性・透明性・説明責任を担保するため、国内でのルール整備を加速させる必要がある。規制は産業界への過度な負担とならないよう調整するべきであるが、生成AIの安全性や信頼性を評価・確保する能力と規制がセットになることで、リスクを制御するだけではなく、日本の新たな強みとして、応用分野でのAIの信頼性や安全性での競争力を打ち出すことができるかもしれない。

国際協調戦略の再構築

国内での規制の整備と国際的な規範形成を両輪で進めていく必要がある。「広島AIプロセス」は1つの成功例となる。連携相手としては、強力な規制アプローチを採用しつつ「ミドルパワー」として立場の近いEUとの連携を軸としつつも、技術面で先行する米国との協力、生成AI開発の資源での制約を受けているアジア諸国との連携強化など、多層的な国際協調戦略を再構築することが重要となる。

(Photo Credit: blackdovfx / Getty Images)

『生成AIの開発競争をめぐる地経学』

第1章:米国 ―民間主導のエコシステム最大化

第2章:中国 ―権威主義的アプローチの「成功」とジレンマ

第3章:欧州 ―規制によるパワーは実現するか?

第4章:日本 ―ミドルパワーとしての戦略の模索

第5章:比較考察及び政策提言

全文PDFは以下よりダウンロードいただけます。

おことわり:報告書に記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことを御留意ください。記事の無断転載・複製はお断りいたします。

執筆者(肩書は執筆当時)

経営主幹,

新興技術グループ・グループ長

慶應義塾大学法学部政治学科卒、ワシントン大学(セントルイス)ロースクール法学修士 内閣府知的財産戦略本部 構想委員会委員 内閣府国家標準戦略部会 重要領域・戦略領域WG委員 経済産業省産業構造審議会グリーンイノベーションプロジェクト部会WG委員 人工知能学会倫理委員会にて倫理指針(2017)の起草に参加。 【兼職】 IGPIグループ 共同経営者CLO 経営共創基盤 取締役マネージングディレクター 国際協力銀行スタートアップ投資委員会委員 JBIC IG Partners 執行役員

プロフィールを見る

主任客員研究員

上智大学総合グローバル学部教授。専門は国際政治学、安全保障論。筑波大学大学院人文社会科学研究科国際政治経済学専攻修了、博士(国際政治経済学)。横浜国立大学研究推進機構特任准教授等を経て、現職。 [兼職] 上智大学総合グローバル学部教授

プロフィールを見る

研究員

2010年に防衛省に入省。主に海外の軍事動向に関する調査に従事するとともに、軍備管理・軍縮に関わる政策の省内調整も担当等も経験。 2015年に宇宙航空研究開発機構(JAXA)に入構。海外の宇宙政策動向の調査をはじめ、それを踏まえた戦略立案、海外宇宙機関との調整、機構内におけるサイバーセキュリティ規程の策定などを担当。2019年から2022年にかけては、JAXAワシントンDC事務所に駐在員として勤務し、NASAをはじめとする米国の政府機関や民間企業との関係構築を担当した経験もあり。 2025年4月より現職。関西学院大学総合政策学部卒業、京都大学大学院法学研究科修了。

プロフィールを見る