IOGの研究活動地経学ブリーフィング

経営主幹

塩野 誠

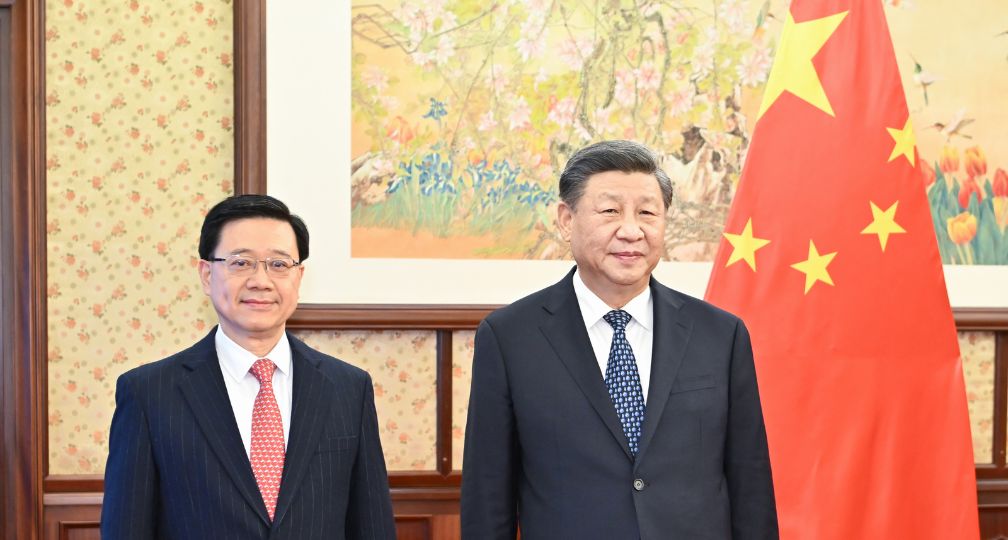

2020年の「香港国家安全維持法(国安法)」制定以来、香港の自治・自由・民主は大きく後退し…

中国の産業政策に対する関心が高まっている。中国政府は半導体や電気自動車(EV)といった戦略…

主任客員研究員

町田 穂高

中国社会の超高学歴化の進展に歯止めがかからない。UNESCO統計研究所によると、習近平氏が…

主任研究員

土居 健市

第2次トランプ政権の誕生により、中国をめぐる問題はますます多様化し、流動化するだろう。米中…

上席客員研究員

江藤 名保子

2021年3月に「産業のコメ」と称される半導体に関する日本の画期的な戦略の第一弾が経済産業…

客員研究員

アンドリュー・カピストラノ

5年前には殆ど目にしなかった「半導体サプライチェーン」という言葉を、昨今では毎日のように目…

主任客員研究員

田上 英樹

日本では半導体を「産業のコメ」と例える通り、半導体は日本の主力産業である自動車産業や電機産…

主任客員研究員

山田 哲司

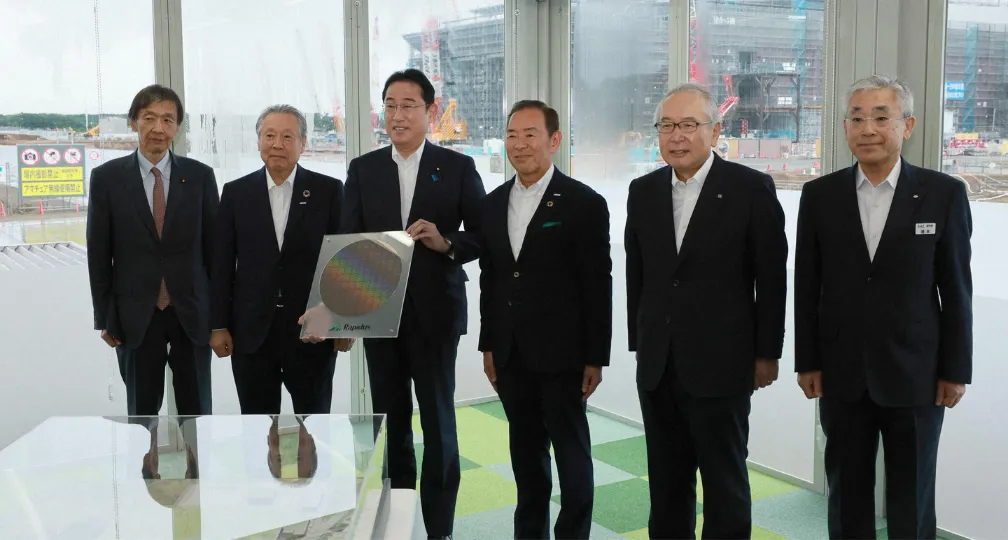

日本は今、半導体ルネッサンスの真っただ中にある。今年2月には、台湾のTSMCとソニーおよび…

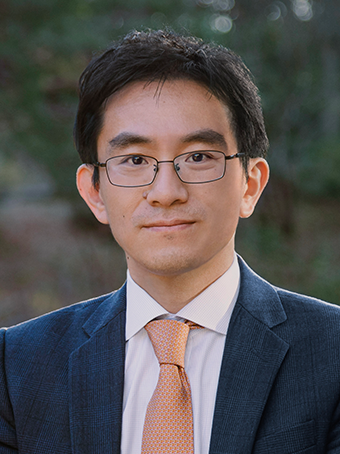

地経学研究所長

鈴木 一人

安倍晋三首相は、2012年の第二次安倍政権発足後、最初の訪問先としてベトナム、タイ、インド…

鈴木 一人

地経学研究所長,

経済安全保障グループ・グループ長

立命館大学大学院国際関係研究科修士課程修了、英国サセックス大学大学院ヨーロッパ研究所博士課程修了(現代ヨーロッパ研究)。筑波大学大学院人文社会科学研究科専任講師・准教授、北海道大学公共政策大学院准教授・教授などを経て2020年10月から東京大学公共政策大学院教授。国連安保理イラン制裁専門家パネル委員(2013-15年)。2022年7月、国際文化会館の地経学研究所(IOG)設立に伴い所長就任。 【兼職】 東京大学公共政策大学院教授

プロフィールを見る